Трудно только первые десять лет

Трудно только первые десять лет

Трус, Л. С. Трудно только первые десять лет / Трус Леонид Соломонович; – Текст : непосредственный.

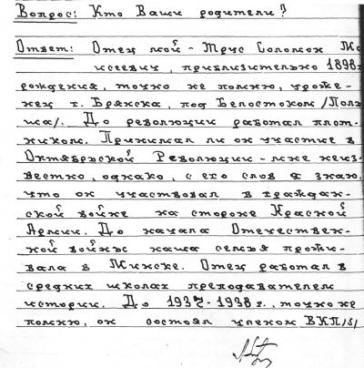

Эти записки я начал писать, отвечая на часто задаваемые вопросы о причинах и обстоятельствах моего ареста и осуждения на 25 лет лагерного срока. О публикации записок я не помышлял, предложение же Галины Ивановны Касабовой об их публикации (так и не реализованное), хотя и позволило посмотреть на них по-другому, расширить их объем и временные рамки, но заставить себя отказаться от их эпизодической структуры я не смог. Надеюсь, что читатели примут как данность связанные с этой фрагментарностью пропуски и повторы.

Леонид Трус. Фото 2004 г.

1. Оглядываясь.

2. Прощай, свобода.

3. В сужденке.

4. Этап.

5. Перевал.

6. Бородач и другие.

7. Трудно только первые 10 лет.

8. Последний год

9. Как это виделось из зоны.

10. После лагеря.

Оглядываясь

Одно из сильнейших воспитательных впечатлений принесла посадка в «столыпинский» вагон. «Шаг в сторону считается побег, / Конвой стреляет без предупрежденья». / И мы идем – семнадцать человек – / Конвоя и собак в сопровожденьи. / От нас отводят встречные глаза, / Страшась тюрьмы немыслимого риска, / Столыпина наследье – вагонзак / нас ждет, как долгий срок без переписки. / Бездонный срок, в который, как в чуму, / Мы ввергнуты статьей полста восьмою… / Но женщина, как будто что к чему / Не зная, обращается к конвою / И милостыньку просит передать,/ Пасхальную, как повелось от века. / (Похоже, ей не довелось узнать, / Что жалость унижает человека). / И происходит чудо (промолчим / О святости устава и режима): / Конвой берет без слова куличи / И нам передает невозмутимо. / В «столыпине» за множеством замков, / Не ведая ни Бога и ни Пасхи, / Едим, давясь, – семнадцать мужиков – / Дар женщины, не знающей опаски.

________

1 Об аресте «кремлевских врачей» и последовавшей антисемитской истерической кампании в печати я, разумеется, не знал и поэтому очень удивился, когда следователь, обращавшийся со мною, в общем, довольно корректно, вдруг обозвал меня «грязным потомков Маккавеев», никак не мог взять в толк, почему прозвище этих предводителей народного восстания в Иудее стало ругательством? Следователь явно нервничал: никак не получалось у него «пришить» мне еврейский национализм, что обеспечило бы переквалификацию моего обвинения со ст. 58.10 ч. 1 (максимальный срок – 10 лет), на ст. 58.10, ч. 2, грозящую уже 25-ю годами – почувствуйте разницу! Потом, правда, возникло неожиданное заявление моей жены, в котором она обвинила меня в намерении – еще в бытность мою в Уфе – убить самого Сталина, это обвинение тут же подтвердили ее брат и сестра, и следователь успокоился: это уже означало обвинение в политическом терроре – 58.8 – расстрельная статья! Я о таком повороте дела не подозревал и потому не очень и отпирался: да был, помнится, какой-то разговор о возможности убийства Сталина – дурацкий вздор, ясно же, что подобными актами существующую систему не изменишь. Чуть позже я вспомнил тот злополучный разговор более детально. Предположение – провокационное, как теперь признавали все трое свидетелей (они, оказывается, в то время озадачились идеей донести на меня «куда следует» и специально «заводили» меня на самые страшные высказывания, но потом, увидев, что старшая из них влюбилась в меня, отказались от своих планов – бред, да? – но так всё и было) – о возможности восстановления «ленинского социализма» путем убийства Сталина было, действительно, высказано тогда (зимой 1947-го, а сейчас шел февраль 1953-го), но не мною, а братом будущей моей жены, я же пренебрежительно отверг эту идею как антимарксистскую. Но спорить против трех свидетелей дело безнадежное, да и не все ли равно – подумалось – одним антисоветским высказыванием меньше-больше? Что не все равно, я понял, только увидев 8-й пункт 58-й статьи в своем обвинительном заключении.

2 И.Ю. Истошин: Считается, что мировоззрение личности начинает складываться у человека лет с 12. Именно в этом возрасте автор «Записок» узнал от своего отца многое о «кошмаре 1937-38годов». Через 11 лет Л.Трус считал себя «безусловно советским человеком, преданным идеям Коммунистической Партии». Такие убеждения – результат попыток понять суть «жуткой» сталинской системы. Ответы на свои искания школьник, а затем и студент нашел в то время у Ленина («Государство и революция») и Маркса («Капитал»).

Казалось бы, этот эпизод не так уж значителен. Но, на мой взгляд, он помогает лучше понять августовские события 91-го года. Тогда многим образованным гражданам СССР казалось – прекратит свое существование тоталитарная коммунистическая система и «всё» само собой быстро наладится. В начале 1992 г. сам президент Ельцин заверял: «если цены станут неуправляемы, превысят более чем в три-четыре раза, я сам лягу на рельсы». Что уж говорить о «простом» народе, который обнадежился жить, как в Европе и в Америке. Не задумываясь, разумеется, о необходимости соответственным образом работать.

Сегодня Россия с путинской «вертикалью власти» фактически возвращается к советским и даже к монархическим нормам существования (Тут вполне уместно вспомнить про президентскую операцию «наследник»). Интеллектуалы начинают задаваться вопросом – не является ли это неизбежным следствием специфики российской культуры? Выражается надежда, что отечественные патерналистские установки могут быть преодолены выстраиванием современных институтов. Но тогда возникает вопрос – а способна ли образованная прослойка России взять на себя задачу их создания? Мой личный опыт подсказывает – ох, не скоро!

3 Позже, уже в 70-х я написал об этом стихотворение:

О, это целая история,/ Как я намеренно ослеп,/ Чтобы не видеть лжи, и, вторя ей,/ Вкушать со всеми яд и хлеб./ Но нерв сопротивлялся зрительный / Той исступленной слепоте,/ Но вздрагивал зрачок, мучительно / Ища опоры в темноте./ Ища опоры… Но опорами,/ Которые я сам отверг,/ Могли быть только черны вороны…/ … И лгал… Как я постыдно лгал! / – Бесстыдно, тупо и старательно – / Дрожащий горделивый шут …/ Когда-нибудь я обязательно / Про это прозой напишу…

Так все еще и не написал.

4 См. «Бородач и другие».

Один, назову его М., лет 17–19, привезен из лагеря, где он отбывает срок за мелкую кражу, за что попал сюда, во внутреннюю тюрьму МГБ, не знаю. Он, в отличие от остальных, по-щенячьи разговорчив, но все его разговоры – о лагерной жизни, другой он, похоже, и не знает. Но, главное – то, что он рассказывает, так не похоже на то, что я читал об этой жизни (а что я читал? – Макаренко, Л. Пантелеев – вот, пожалуй, и всё): произвол администрации и надзирателей, «активисты», избивающие неподдающихся исправлению, повальное воровство среди заключенных, такое же повальное доносительство, половая дикость и непотребство заключенных и воспитателей, голод, особенно среди малосрочников (их называют «смертниками», поскольку мало кому доводится дожить до конца их «короткого» – до 5 лет – срока), массовые попытки самоубийства, которые в случае неудачи караются по 58 статье как попытка саботажа (так же расправляются и с членовредителями – это те, кто отрубает себе пальцы, а то и руки, чтобы избавиться от вывода на общие работы)… Я пугаюсь: это то, что предстоит мне в случае осуждения? А что если это антисоветская клевета, рассказываемая мне со специальной целью: донести следователю о моей реакции?

Вот, стало быть, как. А я-то недоумевал, почему они тогда не получили это письмо. Значит, я к этому времени был уже «под колпаком» МГБ. А когда же начался сам «колпак»? Скорее всего, не позднее февраля 1949 года. Живший в одной со мной и моими друзьями комнате общежития Е.К. завалил тогда с треском все экзамены зимней сессии и был отчислен из института. Мы все откровенно ненавидели его за мерзкие шуточки в сочетании с претензиями на принадлежность к «элите», основанными на службе отца в органах. По правилам, он должен был сразу же по отчислении освободить дефицитное место в общежитии, на которое мы прочили В.С., одного из членов нашей компании (круглый отличник, он имел право на это, да и жил он с родителями на Уралмаше и каждое утро должен был тратить на дорогу в институт добрых полтора часа и столько же вечером на обратный путь). Но Е.К. всё тянул с выездом, ссылаясь на какие-то смутные обстоятельства. Мы обратились к директору института, тот возмутился: «Это безобразие. У нас мест в общежитии не хватает для успевающих студентов, а тут …» Но Е.К. так и остался, не уехал никуда. Только в другую комнату перебрался. Эта загадочная непотопляемость должна бы нас насторожить, но мы (по крайней мере, я) были беспечны. Не ворожило ли ему всемогущее МГБ?2

А может, не он был первый? Один из недавних допросов был посвящен общению с Я.Л., который жил со мною в общежитии в бытность мою первокурсником. Никакого, впрочем, общения не было, кроме обычного студенческого трепа да нескольких шахматных партий, да и вообще он вскоре куда-то пропал. Только раз, осенью 1948-го, мы как-то случайно «пересеклись» с ним где-то на одной из лестничных площадок учебного корпуса: он дал мне почитать («только никому не показывай») два стихотворения – М. Алигер и И. Эренбурга, оба посвященные судьбе евреев. Я прочитал их, перемежая это занятие конспектированием очередной лекции; сразу же после нее он забрал у меня листочки, отвергнув мою просьбу «дай списать слова» (я подумал, что их будет интересно показать родителям). Больше мы не встречались, и никто, кроме нас двоих, о содержании этой встречи не знал. Но вот, оказалось, знали. Мне было предложено рассказать о ее обстоятельствах, следователь, демонстрируя свое всеведение, даже показал мне эти стихи. Так кто же он, Я.Л.? И что означала та встреча? Не был ли я уже тогда «под колпаком»?

В камере ожидания, куда меня вернули после приговора, я в каком-то отупении завершил процарапанную мною перед заседанием трибунала надпись: 16.03.53: 58-10, ч.1, 19-58-8: 25/5. Точно такими же – за исключением даты – надписями была покрыта в несколько рядов вся стена в том углу камеры (См. «Оглядываясь». – Прим. автора). Потом аккуратно свернул самокрутку, закурил и стал ожидать конвоя, который должен был отвезти меня назад во внутреннюю тюрьму УМГБ по Свердловской области.

________

1Так прямо и написала: «… Считаю своим долгом довести до вашего сведения о несоветских настроениях моего мужа периода нашей дружбы в 1946-48 годах». Через неделю, вызванная на допрос, добавила: «… утверждал… в СССР якобы создан громадный аппарат НКВД, готовый видеть в каждом человеке шпиона… во всем виноват только один из руководителей партии и правительства… здесь же он высказал мысль о покушении на жизнь одного из руководителей партии и правительства» (один из руководителей партии и правительства – на эмгэбэшном новоязе – псевдоним Сталина: его имя, подобно имени Бога, полагалось неназываемым). Через три с половиной года (бедная женщина!) – после хрущевского «разоблачения культа личности» – она написала отчаянное заявление в МГБ: «… Его политические взгляды я разделяла и буду разделять… значит, прав был Л.С.Трус. И за это он пострадал...».

См. также: «Оглядываясь».

2Так ли, не так, но, как мне рассказывали позднее, вечером того дня, когда трибунал отвесил мне мой «четвертак», Е.К. по пьянке похвалялся тем, что «изобличил Труса, матерого антисоветчика»… Так получилось, что, вернувшись в июле 1956-го в Свердловск, я носом к носу столкнулся с ним у трамвайной остановки. На мое машинальное «Привет!» он столь же машинально ответил: «Привет!». Только тут я сообразил, кто передо мной. То же самое, видимо, понял и он. И, не дожидаясь, развязки, вскочил на подножку отходящего трамвая и был таков. Жаль. Я ведь не собирался ни бить его, ни обличать. Хотелось только узнать: когда он написал на меня свой первый донос? И кого еще он числит в своих «крестниках»?

В сужденке

Но пробуждение человеческого достоинства в тюрьме чревато опасными последствиями. Случилось так, что однажды вечером надзиратели потребовали, чтобы мы прекратили пение. Мы не обратили внимания: привычный ритуал еще не был завершен. Требование было повторено, но куда там – мы чувствовали себя вольными людьми! Разве можно остановиться, когда: «Динь-бом, динь-бом, слышно, как идут: / нашего товарища на каторгу ведут…»? Но тут дверь камеры распахнулась, вошедшие надзиратели отобрали тех, кого они сочли зачинщиками неповиновения – 17 человек – и отвели в другую камеру, объявив, что за нарушение режима нас переводят на карцерный режим… Распелись тут…

_____________

1В сочетании с придирчивым досмотром всего, что нам принадлежит – от зубного порошка до нижнего белья – эта процедура (шмон) – неотъемлемая составляющая нашего бытованья.

2 Лишь много лет спустя стал я понимать, как помогли мне те немцы вновь обрести жизненную опору, выбитую из-под меня месяцами следствия и приговором трибунала. Человеку совершенно необходимо ощущать свою принадлежность к человеческому роду, а ощутить это он может, только противопоставляя себя чему-то, что несомненно является нелюдью. В том-то и состоял для меня ужас приговора, что провозглашал меня самого принадлежащим этой нелюди! Но вот эти эсэсовцы одним своим наличием засвидетельствовали: я – не они, я противостою им, живому воплощению нелюди. Я, стало быть, человек.

3 Я сперва не поверил (вспомнилось: «Органы не ошибаются!»), но мама – ей разрешили свидание со мною (это 15-минутное свидание до сих пор вспоминается мне: мамина «безмятежная» улыбка, ее сухие глаза, зыбкая надежда на близкий конец этого кошмара) – подтвердила это и передала мнение знакомого адвоката, что всех нас вот-вот освободят. По ее словам, он убежден, что Сталина, и вправду, угробили врачи, но нынешнее руководство только радо этому и поэтому делает вид, что верит в их невиновность. Несколько дней спустя это мнение почти дословно повторили двое моих соузников, чей разговор я невольно подслушал (один: «Молодцы жиды – они таки угробили Уса»; другой: «Да уж, кто с ними свяжется, года не проживет»).

Этап

/Мы долго плыли вниз по Енисею. / Из трюма были видны берега. / Врастая в скалы, зеленью синея, / К воде вплотную подошла тайга. / Чем дольше плыли мы, короче / Ночь становилась, день – длинней. / И наконец совсем не стало ночи – / Полярный день на много дней. / Кружилось обезумевшее солнце, / Но лед по берегам лежал пластом. /Лишь изб прибрежных жалкие оконца / Поблескивали под его лучом. / Безжизненными оставались скалы, / Бескровными казались небеса. / Прощай, жена, прощайте дети малые! / Не жги щеку, горючая слеза! /… А Енисей все гнал свою волну, / Зеленовато-желтую, как пиво… / В неведомую плыли мы страну / Под плеск ее, то злобный, то игривый/.

1936-й год. Танцы в заводском клубе. Разгорячённая девушка сняла берет, бросила подруге, та не поймала, берет ударился о висевший на стене портрет Кирова и брошкой (приколота была к берету) оцарапал его. В тот же вечер её арестовывают, обвиняют в «выражении террористических намерений в адрес одного из руководителей партии и правительства» – КРТД – 10 лет.

… Он продолжал посылать жалобы по своему делу во все инстанции: мол, сослан незаконно. Да что толку? Ответы приходили, как под копирку написанные, его аргументы оставались без внимания. Но, конечно, в конце концов внимание было обращено – его арестовали, обвинив в антисоветской агитации, подкрепив обвинение показаниями всех, с кем он имел неосторожность делиться своими соображениями по поводу своей ссылки и по, так сказать, «смежным вопросам». Особо тяжкий криминал был усмотрен в его словах, что в районе процветает работорговля. Он возражал: «А как иначе это назвать, когда завгар звонит в рыбацкую артель и просит дать ему пяток работяг для каких-то хозяйственных работ, обещая взамен предоставить на день трактор? И ведь это повсеместно!» Но наша Фемида обратного хода не знает – он получил 10 лет по статье 58.10. После объявления приговора сказал: «Теперь хоть срок буду знать, а то ведь ссылка была бессрочная». И тут же подал кассационную жалобу. Ответ пришёл быстро, но такой, что он немедленно отправил новое заявление, начав его словами: «Вы не потрудились даже прочитать мою жалобу: я протестую против осуждения меня на 10 лет лишения свободы в лагерях строгого режима, а вы отвечаете, что в ссылку я направлен правильно!» На эту повторную жалобу он в Туруханске ответа не дождался.

… Между тем наша «Мария Ульянова» доставила нас, наконец, в Дудинку. И мы, сопровождаемые автоматчиками, уже карабкаемся по крутому косогору, с любопытством оглядываясь (что запрещено) то на остающийся позади (не навсегда ли?) Енисей, то на какие-то допотопного вида избушки справа и выше. Встречные не обращают на нас внимания: привыкли к подобным процессиям. Но вдруг кто-то из них вскрикнул: «Фомич! А ты как тут?!» – «Да вот так… Ты вот что: у нас тут всё кончилось – и курево и жратва...» Конвой лениво прикрикнул на них, но знакомец Фомича уже исчез.

Однако не успели мы подняться наверх, как он снова появился с наволочкой хлеба, несколькими кругами колбасы и блоком пачек махорки. Всё это богатство он в течение одной-двух секунд рассовал нам по рукам, не обращая внимания на матерщину и перещёлкиванье автоматных затворов конвоя, и опять исчез. Авторитет Фомича как старого лагерника и до того был высок, теперь же стал непререкаем (вся передача, разумеется, была отдана ему). Нас же, не заводя в местную пересыльную тюрьму, сразу повели на отдалённые пути железнодорожной станции («самая северная в мире железная дорога», – вспомнились где-то прочитанные слова) и заперли в крошечном – для узкой колеи – товарном вагоне. Тут Фомич щедро поделился только что полученными деликатесами. Время было уже позднее (по солнцу его было не определить: полярный день, часов у нас, конечно, не было, но, судя по всему, каких-то переходов сегодня можно было уже не ожидать), так что, поужинав, мы стали готовиться ко сну, укладываясь, где кто сидел.

________

1 Подробней об этом см. мои статьи «Введение в лагерную экономику» (ЭКО, 1990, №№ 5-6) и «Зеркало реального социализма или введение в экономику и социологию принудительного труда» (В кн.: Возвращение памяти. – Новосибирск, 1994).

Бородач и другие

Ионыч

Бородач же познакомил меня с Ионычем – Исааком Ионовичем Байтером, в долагерной жизни – одним из ведущих инженеров Мосэнерго, специалистом по релейной защите электрических станций и сетей. Он сразу же взял меня под свою опеку. Боюсь, что причиной тому не было ни моё обаяние, ни моя начитанность, не говоря уже о моей любви к электричеству. Просто Ионыч считал своим долгом опекать всех евреев (какие, по его мнению, нуждались в опеке), находившихся в пределах его досягаемости.

Потому что он был сионистом. Собственно, к тому времени и ещё многие десятилетия спустя он был единственным настоящим сионистом, какого я знал. Хотя встретиться довелось с множеством людей, осужденных за сионизм на разные сроки заключения. Возможно, впрочем, что некоторые из них и в самом деле питали повышенный интерес к «еврейскому вопросу». Очень трудно не питать к нему интереса, если ты сам еврей, если твои родные погибли в каком-нибудь гетто, или вышли струйкой дыма где-то в Треблинке, если твоего сына не приняли на мехмат в МГУ несмотря на блестяще сданные вступительные экзамены… Но все подобные сюжеты Ионыча не удивляли и не возмущали, а лишь служили дополнительными аргументами в пользу тезиса о необходимости для евреев всего света: а) еврейской солидарности, б) создания собственного государства. К еврейскому государству, к Израилю, Ионыч относился с трепетным интересом и пламенной любовью, но сам туда уезжать не собирался («Там нужны молодые, – объяснял он, – да я бы и не смог там жить, не зная иврита, с моими русскими привычками»). А вот в еврейской солидарности он был неутомимо и напористо деятелен, наивно не сомневаясь в том, что все – не только евреи – вокруг считают это нормальным, и если не ведут себя столь же принципиально и целеустремлённо, то лишь из трусости, или жадности, или – редко – из невозможности.

Легко сказать: убраться. Да так, чтобы никто не тыкал тебе в нос эту злосчастную подписку. Но музыка и тут выручила его. Немцы формировали интернациональный театр «Венета» для «культурного обслуживания» лагерей всевозможных иностранных рабочих, без которых не могли обходиться ни немецкая промышленность (в том числе шахты), ни ее сельское хозяйство. Театр представлял собой некое множество автономных национальных трупп, разъезжавших по всей Германии и оккупированным странам. В одну из таких трупп и завербовался Олег. Из того, что он рассказывал о ней, я запомнил лишь то, что в ее состав входил будущий заслуженный артист Гмыря и что ее выступления в лагерях «ост-арбайтеров» пользовались огромным и трогательным успехом. Кроме собственно театральных действ эти труппы помогали «ост-арбайтерам»,рассеянным едва ли не по всей Европе, находить друг друга и поддерживать между собой связь. Оказывали они и услуги – довольно рискованные (несмотря на немецкий пиетет по отношению к нам) – разрозненным группам сопротивления. Олег играл на аккордеоне, гитаре, иногда – на флейте.

Трудно только первые десять лет

__________

5 Это было время, когда ЦК КПСС, обеспокоенный тем, что партия рабочего класса по своему составу всё более превращается в партию чиновников, ввел что-то вроде квоты для вновь вступающих: на каждого ИТР – не то один, не то два рабочих. Между тем синих воротничков (как потом стали называть рабочих в противоположность служащим,белым воротничкам) в стране становилось всё меньше, белых же воротничков – всё больше. В этих условиях требование того же ЦК о росте количества членов партии побудило парткомы охотиться на мало-мальски подходящих рабочих, уламывая их пополнить собой ум, честь и совесть нашей эпохи.

Последний год

_______

Л.С. Трус. На воле. Челябинск, 1958 г.

Вместо послесловия