О времени и о себе. Жизнь, воссозданная в письмах, документах и мемуарных записках

О времени и о себе. Жизнь, воссозданная в письмах, документах и мемуарных записках

Виленская, Э. С. О времени и о себе. Жизнь, воссозданная в письмах, документах и мемуарных записках / Виленская Эмилия Самойловна; – Текст : непосредственный.

На фото – автор воспоминаний Виленская Эмилия Самойловна.

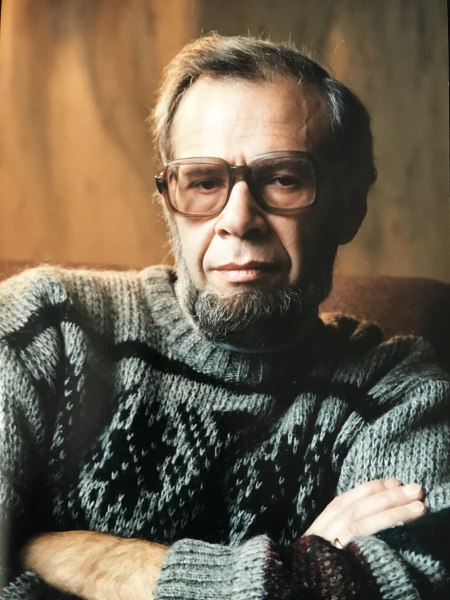

На фото – составитель и автор обширных комментариев – Виленский Николай Алексеевич (1943–2010), сын Виленской Эмилии Самойловны.

Благодарим публикатора воспоминаний, любезно приславшего нам их компьютерный набор и фотографии, Виленского Андрея Николаевича, сына Виленского Н. А. и внука Виленской Э.С.

* * *

Настоящая работа – дань любви и почтения к памяти мамы и тех людей, с которыми ее и меня свела судьба. Это запоздалая благодарность маме, которая в нелёгких жизненных условиях, преодолев массу препятствий, не сломалась, не опустилась, и, в конце концов, добилась своего, стала заниматься своим любимым делом – наукой. Мама не только вырастила и воспитала меня, дала образование, вывела в люди, но и была моим самым большим другом.

Н. А. Виленский

* * *

Нет, не из книжек наших скудных,

Подобья нищенской сумы,

Узнаете о том, как трудно,

Как невозможно жили мы.

О. Бергольц

ЧАСТЬ I

КОММУНАЛКА

Мы с мамой, [Виленской Эмилией Самойловной, – прим. ред.], жили на Большой Коммунистической улице, недалеко от Андроньевской площади, в маленькой комнатушке небольшой коммунальной квартиры. Здесь, в пяти комнатах проживало 16-17 человек, была общая кухня с пятью столами, над которыми висели занавешенные марлей полки с посудой. Тут же находился умывальник с холодной водой и туалет, к которому по утрам выстраивалась живая очередь. В общем – «воронья слободка».

В качестве бабушки, жившей в антресолях, у нас была старуха Масленникова, которая отравляла существование всей коммуналки. Старуха была вредная, с претензией на образованность и светские манеры. Была она до революции не то певичкой в кафешантане, не то содержанкой, а может быть и то и другое. Выйдя по возрасту в тираж, она, видимо, в 1920-е годы приютила у себя цыганскую девочку Алю, которую соответствующим образом воспитала, а затем, во время войны, когда юная цыганка подросла, приторговывала ею. Так у Али родилась дочь Наташа, моя ровесница – девочка неглупая и сообразительная, которая обожала мать и вполне по-взрослому, с применением ненормативной лексики ругалась со своей бабушкой.

Лидия Порфирьевна, так звали эту старушку, была постоянным источником скандалов. То влезет в чужую кастрюлю, и её содержимое приходилось выливать. То утром, когда все спешат на работу, а тогда за опоздания могли отправить и в края достаточно отдалённые, старуха надолго займёт туалет или начнёт плескаться в единственной на всю кухню раковине. Но самым любимым временем старушки были вечера, когда все хозяйки собирались на кухне для приготовления ужина или обеда.

Лидия Порфирьевна, которую «за глаза» вся квартира называла «Порфишкой», была тут как тут: на четырехконфорочную плиту ставился чайник и огромная кастрюля с водой, после чего, с чувством исполненного долга, она удалялась в свою комнату. Мама эту процедуру называла: «Порфишка жарит воду». Иногда это оканчивалось утратой посуды, вода из которой выкипала, или кто-то из соседей снимал «жареную воду», занимая нужную конфорку. Это была прелюдия шоу-скандала.

Во время своих торжественных выходов на кухню, следя за своим варевом, которое могло готовиться в любой посуде, в том числе и в ночном горшке, Лидия Порфирьевна любила рассказывать о своем, большею частью выдуманном, прошлом: о встречах и любовных приключениях с известными людьми. В том числе она живописала, например, о своих встречах с А.И. Герценом, на что мама как-то заметила: «Лидия Порфирьевна, неужели Вам уже за девяносто, а вы так молодо выглядите. Ведь Герцен умер в Ницце в 1870 году. Когда же вы могли с ним встретиться?» Порфишка была смущена, но продолжала свою фантазию: «Как раз в Ницце-то, на моих руках он и умер». Мама хохотала, как и вся кухня. (А.И. Герцен умер в Париже. Позже его прах был перевезен в Ниццу. – Прим. ред.)

Или другой эпизод. Начало 1950-х годов. Вовсю идет и ширится борьба с безродными космополитами. Как-то вечером на кухне, в присутствии всего честного коммунального народа, Порфишка обращается к маме: «Эмиль Самолна! Скажите, пожалуйста, почему это евреи обижаются, когда их называют «жидами»? Ведь в этом нет ничего оскорбительного. «Жид» происходит от французского Juif, что и означает «еврей».

Вся кухня притихла, ожидая маминого ответа. И мама, острая на язык, никогда за словом в карман не лезшая, тут же ответила: «Да, Лидия Порфирьевна, вы правы. В русских летописях мы можем прочесть: «Шёл князь со бояры, да дворяны и прочей разной сволочью». Но когда ваша внучка называет Вас сволочью, она же не имеет в виду скопище людей незнатного происхождения вокруг князя». Вся кухня грохнула смехом. Порфишка была посрамлена и ретировалась в свою комнату.

Но вообще-то, надо сказать, что, хотя народ в коммуналке был весьма разношёрстный, жизнь в основном протекала мирно, бывали, конечно, и скандалы, и пьяные дебоши, но они были непродолжительны и быстро затухали.

АРХИВ

Где-то в году 1952-м Лидия Порфирьевна весь свой гнев решила обрушить на меня (я провинился тем, что неплотно закрыл входную дверь). По доброте душевной, она назвала меня еврейским ублюдком, а заодно сообщила, что и моя мать недалеко от меня ушла. «Твоя мать тюремщица, она – враг народа!» – с неподдельным пафосом кричала Порфишка. Мамы дома не было, и достойного ответа старуха от меня не получила.

К тому времени я уже хорошо понимал, что слова «еврей» и «жид» – бранные. Ко мне и к моим родственникам они не раз применялись. Даже учительница начальной школы, за какую-то мою очередную шалость (а делал я это довольно часто) выгоняя меня с урока, при всём классе прошипела: «Убирайся в свою жидовскую конуру и без матери в школу не являйся».

Бедная мама, как на Голгофу, ходила в школу, где её отчитывали, как провинившуюся школьницу, за мои, в общем-то, невинные проделки.

Когда я жаловался маме на то, что меня обзывают, она научила меня отвечать тем же: «А ты, сынок, называй их русскими». Иногда это помогало и противников ставило в тупик.

Слово «ублюдок», как крепкое словцо, я тоже знал – оно было общеупотребительным в той уличной среде, в которой я рос. Разумеется, дома ненормативная лексика не употреблялась – мама её органически не переносила. Этимологию этого слова я самостоятельно изучил гораздо позже.

Однако я не очень-то понял, почему мама – «тюремщица». О тюрьмах и колониях, как об исправительных учреждениях, я слыхивал, ведь жили-то мы в районе Таганки. Я знал, что где-то недалеко находится знаменитая Таганская тюрьма, в которой содержатся преступники. Меня за мои проделки нередко стращали колонией для несовершеннолетних правонарушителей. Конечно же, я всего этого боялся.

По-видимому, Порфишка имела в виду, подумал я, что моя мама, вероятно, когда-то и почему-то находилась в тюрьме. Но я в это никак не мог поверить и в мои «тюремные» представления моя мама совершенно не вписывалась. Она была стройной, всегда со вкусом одетой и тщательно следящей за собой женщиной. Она не воровала, не убивала, «вела себя хорошо», а потому не могла быть преступницей. Работая не покладая рук, мама днём занималась в библиотеках и архивах, а вечерами писала статьи, стрекоча их на пишущей машинке. Под эти звуки я нередко засыпал. Иногда, просыпаясь ночью, я заставал маму в том же положении, с папиросой в зубах и пепельницей, переполненной окурками.

Мама заботилась обо мне, пела песни, читала стихи, рассказывала, когда я болел, разные истории, учила читать и сама читала мне вслух. А кроме того, делала обычную женскую, не очень-то ею любимую, работу: готовила, убирала, стирала. Какая же она «тюремщица»?

Расспросы соседей по поводу сообщённых мне сведений оказались тщетными. Кто-то прятал глаза, кто-то отнекивался, кто-то отмалчивался или говорил, что Порфишка сказала это по злобе и на её сумасбродное пустословие не стоит обращать внимания.

К моим родственникам я не мог обратиться за разъяснениями: «А правда ли, что моя мама тюремщица?». Я понимал, что на свой вопрос я ответа не получу, а кроме того, это было бы (как я сейчас бы сказал, а тогда интуитивно чувствовал) величайшей бестактностью по отношению к маме, оскорбляющей её, а заодно и моё, достоинство.

Из всего скандала я понял, что мою маму какая-то выжившая из ума Порфишка просто хотела обидеть и ударить побольнее. Конечно, можно было бы отомстить и напакостить сумасбродной старухе, но уважение к её почтенному возрасту (так я был воспитан) не позволяло мне этого сделать.

Однако детская память чрезвычайно цепкая. Она подсознательно запоминает многое из того, о чём взрослые, не подозревая этого, невольно проговариваются. Память особенно чутко реагирует на малейшую несправедливость по отношению к родителям. Слово, брошенное зловредной старушенцией, врезалось в моё сознание и требовало неопровержимых доказательств, что это не так, что этого не может быть. Какие опровержения, какие доказательства мне были нужны? Я этого не знал. Мама в то время избегала рассказов о былых временах, считая, видимо, что я ещё не дорос до обсуждения этих вопросов. А меня, тогда 9–10-летнего мальчишку, как раз эти предметы очень интересовали.

В комнате, в которой мы жили, буквой «Г» стоял стеллаж со старыми книгами, а в тёмном углу, возле печки, находился большой дубовый книжный шкаф. Шкаф назывался «архивом», поскольку в нём, кроме книг, на нижних полках, лежало большое количество папок, связанных стопок бумаг и фотографий. Из этого шкафа я мог брать книги или фотографии, которые я любил в детстве рассматривать, но трогать «архив» мне было категорически запрещено. Ведь я мог там все перепутать, объясняла мне мама, и ей пришлось бы вместо работы его разбирать.

И, тем не менее, однажды, улучив время, когда у меня были каникулы и все взрослые ушли по своим делам, я решил все же посмотреть, что находится в «архиве». Ведь в архивах, в которых занималась мама, она находила множество интересных и неизвестных фактов о А.Н. Радищеве или посессионных крестьянах, которыми она в ту пору занималась и о чем с упоением рассказывала по телефону своим друзьям. Особенно долгими были беседы с загадочным Зигой, с которым мама в буквальном смысле часами могла обсуждать интересовавшие их вопросы. Потом уже, гораздо позднее, я узнал, что это был молодой историк, выпускник истфака МГУ Сигурд Оттович Шмидт, сын известного уже и мне учёного и полярного исследователя Отто Юльевича Шмидта. Под эти бесконечные телефонные разговоры я частенько засыпал, «усваивая азы исторической науки».

Вот я с детской наивностью и подумал, а не сделаю ли я в нашем домашнем «архиве» открытия? Но, как это часто бывает, меня застали врасплох и «застукали» за этим недозволенным занятием. Мамина тётка Фаня, жившая со своим семейством за фанерной перегородкой, которой была разделена комната, и на попечении которой я был, по-видимому, в тот день оставлен, страшно всполошилась, отругала меня и сообщила о моих архивных похождениях маме. Мама меня, конечно же, отчитала, но, не зная, насколько далеко я зашел в своих исследованиях, стала кое-что о себе рассказывать.

Так я узнал, что у меня были сестренка Таня и братик Юра, но они умерли еще до моего рождения, до войны (а это был для меня совсем другой век). О братике я долго грустил, поскольку все время мечтал о нем, и еще лет в 10 просил маму родить мне братика. О сестричке я не просил, ведь рядом за перегородкой уже росла моя троюродная сестра Наташа – внучка тети Фани, которая была младше меня и к которой я относился как к сестре.

В свой первый поход в «архив» я так ничего интересного для себя не обнаружил, лишь заметил, что в шкафу имеются разные папки, в том числе и с надписями: «документы», «письма», «разное» и папка с загадочными инициалами «Ю.М.Б».

Но любопытство брало верх.

Во время другого рейда по «архиву», уже в году 1954-м, мои поиски были более целенаправленны. Я извлек папку «разное», стал ее просматривать, и тут-то мне попался большой блокнот, на первой странице которого было написано красивым маминым почерком без единой помарки с обращением: «Родной мой мальчик!». Меня это чрезвычайно заинтересовало. Ведь «родным моим мальчиком» мог быть только я и, следовательно, это предназначалось мне. Но тогда почему мама это мне не отдала? Я знал, что чужие письма читать нельзя, но здесь и внешние признаки письма отсутствовали – оно не было вложено в конверт, да и по формату больше напоминало рукопись, чем письмо. Я и подумал, что ничего страшного не произойдёт, если я прочитаю то, что и так мне было предназначено. Да и читать мамин почерк было легко. Это было мое первое знакомство с «архивом», в котором я сделал для себя удивительные открытия.

Так началось мое знакомство с маминой жизнью и ее судьбой.

[ПИСЬМО СЫНУ][1]

Родной мой мальчик! Для тебя одного я хочу написать свою горькую историю, тяжелые годы моей жизни, которые непосильным грузом ещё и сейчас, когда я пишу эти строки, давят на мои не такие уже сильные плечи. Но я даю тебе клятву вынести эту тяжесть – для тебя маленького, для того, чтоб, став большим – честным, мужественным, хорошим, ты не должен был бы краснеть за слабости твоей матери.

Сумей понять это трудное время. Не осуди его только за то, что оно было бременем для твоей мамы. Оно было печальным, но нужным. Сейчас еще рано делать выводы, подводить итоги. Многое еще в тумане, многое еще не ясно. Но ясно одно – история не осудит этих лет. Она покажет их истинное значение, их суровую необходимость, их закономерность.

Старая русская пословица говорит, что когда рубят лес, летят щепки. Я и оказалась такой щепкой. Так было нужно. Без щепок не бывает. Не горюй о том, что твоей маме так тяжко далась жизнь. Я не ослабела, я не потеряла веры, не потеряла чувства жизни, чувства нового, прекрасного, в тяжких муках рождающегося нового. И если сейчас у меня бывают минуты слабости, минуты отчаяния – то это не от слабости, не от того, что я чувствую себя сломленной, а только потому, что выбитая из колеи, я слишком много сил трачу на то, чтоб опять попасть в эту колею, чтоб почувствовать своим плечом плечи всех тех, с кем вместе я иду к большой цели.

24 марта 1936 года – начало моей грустной истории. В то время я училась на историческом факультете. Училась с интересом и мечтала о научной работе. У меня был муж, он был старше меня на 22 года. Но я его любила. Он был умный, мягкий, даже излишне мягкий человек, с тонкой душой, с широким кругозором, с предельной честностью. Все, кто знал его, любили и уважали, считали кристально чистым. Он много работал, очень много. Мы мало времени бывали вместе. Материально нам было нелегко. У него были дети от первого брака, была старуха мать. Я же оказывала незначительную помощь нашему бюджету – стипендия и заработки от эпизодической литературной работы – это был маленький, весьма маленький вклад. В это время я была на 4-м курсе. Оставался последний – 5-й – и были надежды на аспирантуру, так как я была рекомендована еще на 3-м курсе. Муж мой, дальше я буду называть его по имени – Юрием, был профессором истории, членом партии.

Утром последнего дня он ушел в институт на лекцию. У меня был небольшой грипп, я сидела дома. Позвонила жена одного приятеля Юрия, тоже историка Лапина Николая Антоновича[2]. Она сообщила, что предыдущей ночью был арестован ее муж. Я передала это Юрию, когда он пришел. Известие неприятно поразило его. «Очевидно, у историков что-то произошло», – сказал он. «Неделю назад арестовали Романчука[3] (это был аспирант того института, где работал Юрий), говорят, что арестован Егоров»[4]. Егоров – соавтор Юрия по учебнику, часто бывал у нас.

Юрий высказал предположение, что при такой ситуации могут и к нам придти и всего досадней, что у него лежит без разрешения наган.

История этого нагана такова. В годы гражданской войны Юрий был комиссаром военных сообщений Южного фронта. Наган остался у него с тех пор. Тогда это разрешалось. На него было выдано разрешение. Примерно в году 1933-м или 1934-м все, имевшие наганы, должны были их сдать и получить взамен другое оружие. Разрешение для оформления сдавалось в секретную часть.

Юрий сдал разрешение, тысячу раз собирался зайти в издательство, куда оно было сдано и где он уже не работал, но, загруженный сверх всякой меры, он как-то откладывал это на «другой раз». Так наган и лежал у него на дне серенького сундучка, а разрешение – в издательстве.

Пообедав, Юрий ушел на вечерние лекции. Он пришел поздно, часов в 11. Мы сели ужинать. За ужином он предупредил, чтоб завтра его не будили, сколько бы он ни спал. Он очень устал, ему необходимо выспаться, так как завтра он должен заняться серьезным делом – написать в ЦКК о возвращении ему партийного билета, забранного у него в ноябре 1935 года без мотивировки при проверке партийных документов, происходившей в то время.

Около 12 часов, когда мы еще сидели за столом, кто-то постучал в дверь. Звонка в передней мы не слышали. Вошёл человек в форме НКВД.

– Бочаров Юрий Михайлович? – спросил он.

Юрий встал и подошёл к нему. Он подал ему какую-то бумажку. Надев очки, Юрий прочёл, сразу почернел и не изменившимся голосом сказал: «Пожалуйста, приступайте». Вошло еще три человека. Возглавлявший эту операцию предложил закончить ужин. Но есть не хотелось.

– Оружие и запрещенная литература (подразумевались книги Троцкого, Зиновьева и других им подобных) есть?

– Есть. Оружие в чемодане. Книги в шкафу.

Юрий показал, в котором.

– Кроме этой комнаты есть еще другие?

– Комната матери, но там моих вещей нет.

– Может быть, ваша супруга пройдет туда с нашим работником?

Я вышла с человеком одетым в штатское. Последний, убедившись в том, что в комнате свекрови отсутствует что-либо его интересующее, быстро оттуда ушёл, тем более что для Веры Алексеевны (свекрови) это превратилось в развлечение, и она охотно и настойчиво демонстрировала свои, полувековой давности, дипломы и другие документы.

Когда мы вернулись в комнату, наган лежал на столе. Глава операции сидел за письменным столом и разбирал бумаги – рукописи, письма и т.д. Другой был занят библиотекой, разглядывая каждую книгу, надписи на ней и т.д. Это была сложная работа, так как книг было свыше 7-ми тысяч. Третьему был поручен шкаф с носильными вещами и мой письменный стол. Четвертый дежурил в передней, и никто из жильцов квартиры не мог выйти до конца обыска.

Мы сидели на диване. Я тихо спросила:

– Это только обыск или и арест?

– И то и другое, – ответил Юрий.

– Ты уверен?

– Да, так написано было в ордере.

На несколько секунд сердце перестало биться. Нам предложили разговаривать только вслух. Я просила Юрия прилечь и поспать. Он не соглашался, но затем, не выдержав усталости, напряжения лег и проспал с час. Я не спала. Вся процедура закончилась к 10 часам утра. Был солнечный весенний день. Я собрала Юрию вещи, сунула множество совершенно ненужных, например часы и бритвенный прибор. Распрощалась. Тогда я не знала, что это навсегда. Я была убеждена, что не позже чем через 4-5 дней он будет дома и даже спрашивала у руководителя, какой может быть самый короткий срок, так как должен был быть суд по поводу комнаты, которую мы должны были получить.

Я и Наталия Михайловна, наша домработница, стояли у окна и смотрели уходившему Юрию вслед. Он обернулся, перед тем как садиться в машину, и помахал рукой. Наталия Михайловна разрыдалась. Я накричала на неё и не велела выходить на кухню, пока не высохнут слезы. Вышла сама, поставила чайник, абсолютно спокойная под любопытными взглядами соседей. Это внешнее спокойствие дорого стоило мне. Мы привели в какой-то порядок комнату. Спать не хотелось.

Днем пришла мама. Она ничего не знала.

– Где Юрий Михайлович? – спросила она.

– На Лубянке, – ответила я.

Мама не поняла. Я объяснила. Её пугало мое спокойствие.

Потянулись долгие дни. Я ждала. Я шла домой, представляя себе, как встретит меня возвратившийся Юрий.

Из Учпедгиза звонили, требовали хрестоматию, которую он составлял. Она не была закончена. Кое-какие комментарии дописывала я. Почему-то первое время факт ареста не послужил основанием для того, чтоб отказаться от хрестоматии. Я сообщила о случившемся директору своего института и его (Ю.М. Бочарова) учреждения. Вызвала запиской бывшую жену Юрия. Сказала ей, что пока она занимается на курсах, я найду средства для того, чтобы помогать ей в той же сумме, которую она получала от Юрия. Я сдержала свое обещание.

Прошла весна, начались экзамены. Я боялась их, так как мне казалось, что меня будут «резать». Особенно боялась экзаменов у Городецкого[5]. Действительно, он дал мне вопрос по программе, который никому не давал и даже предупредил на консультации, что поскольку по этому вопросу нет литературы, он его не будет ставить. Это был вопрос о национальной политике временного правительства в 1917 г. после корниловского мятежа. Однако пятерку он мне всё же поставил.[6]

Дальше шли пустые листы. Рукопись закончилась. Я был потрясен. Эмоциональная стилистика написанного, его тональность, его искренность были просто ошеломляющие, ни на что не похожие из того, что я в то время читал. Мне это помнится очень хорошо.

Я стал тихонько плакать от жалости к маме и её письму ко мне. Я интуитивно понимал, что просто так, без веских причин, такого рода письма не пишут. Оно больше напоминало прощание со мной, особенно его начало. Видимо, должно было стрястись что-то такое из ряда вон выходящее, что поставило маму перед необходимостью написать эту исповедь для сына.

Гораздо позже я узнал, что письмо писалось после того, как маму неожиданно вызвали в МГБ, было это в 1949 году. После неоднократных продолжительных «бесед», которые напоминали допросы, она полагала, что дни ее пребывания на воле уже сочтены и даже хотела, как потом она вспоминала, свести счёты с жизнью. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей и занять себя чем-то (мама была без работы – её никуда не брали), она тщательно убрала комнату, перемыла всю посуду, постоянно покупала цветы, готовила аппетитные завтраки и обеды, которые сервировала на белой скатерти с серебряными приборами. Она готовилась «красиво» уйти из жизни и получить от неё последние радости.

От этого опрометчивого шага маму спас её давний довоенный приятель – дядя Юра Архангельский. Инженер, далёкий от политики, он сказал: «Потерпи немного. Он же не вечен». Он имел в виду Сталина. Мама была в ужасе. Она в него верила как в Бога.

Письмо открыло передо мной другую, незнакомую мне жизнь, незнакомые имена. Я узнал, что у мамы был муж, о котором она никогда не говорила, но он не был моим отцом. Правда, ни о никакой тюрьме, в которой находилась бы мама, в письме не было ни слова, но её предчувствие витало где-то рядом.

Кроме того, по прочтении письма, возникло множество вопросов. Почему мама оказалась щепкой? Для какой такой высокой цели было нужно, чтобы она, а потом мы узнали, что не только она, а миллионы людей, стали щепками? Эта удобная пословица «лес рубят – щепки летят» потом не раз встретится как в маминых рассказах, так и в воспоминаниях людей, прошедших ГУЛАГовский людоповал. Отношение к этой пословице у мамы потом радикально изменится.

Но что это за печальное и нужное время, о котором писала мама? Я почему-то в тайне от мамы начал читать «Краткий курс истории ВКП (б)». Там было всё так гладко, логично и понятно, что я был преисполнен гордости в постижении этого взрослого «труда». Но при всем притом, на возникшие вопросы я там ответа не нашёл. Дома имелось много книг по истории ВКП (б), изданных еще до войны, в начале 1930-х годов. Но для меня они были скучны, и я их бросил читать.

Маму я расспрашивать не мог, иначе она тут же догадалась бы о моих розысках в архивном шкафу.

Но и мама, по-видимому, по каким-то признакам догадывалась о том, что мне стало кое-что известно (что именно, она не знала). Как умная женщина, она взяла инициативу в свои руки. И как-то, идя по улице (была весна 1954 г.), она завела разговор о разных политических новостях и невзначай, как бы мимоходом, обронила: «А ты знаешь, Сталин был не очень-то хорошим человеком. Обрати внимание, в газетах о нём пишут всё меньше и меньше».

Для меня это был гром среди ясного неба. Моя любимая мама так говорит о моём обожаемом вожде Сталине, которого я боготворил, кому, засыпая, жаловался на своих детских обидчиков и верил, что он меня от них защитит и каким-то образом их накажет. Значит, она против Сталина, значит, она – враг народа, значит, Порфишка права. К такому повороту событий я не был готов.

Мне вспомнились совсем недавние времена, когда в 1951–1953 годах мои родные при моём появлении вдруг прекращали разговор или переходили на идиш, а иногда бесцеремонно, не удовлетворив моего любопытства, а мне всегда были интересны разговоры взрослых, выпроваживали гулять.[7] Значит, уже тогда, мама и её знакомые, и мои родные могли что-то злоумышлять и говорить гадости о «Самом любимом, родном человеке», о котором «прекрасные песни слагает народ».

Но тогда почему мама так плакала, а плакала она редко, когда умер Сталин, и стыдила меня за то, что я трауру по вождю предпочёл кинофильм про «Золушку», который почему-то в дни всенародной скорби крутили в ближайшем Доме пионеров.

Я решил, что если мама ещё раз скажет что-нибудь плохое про Сталина, я, как пионер, должен буду поступить подобно Павлику Морозову – донести на неё, как на врага народа.

Павлик Морозов был моим любимым героем тех лет, о котором я много читал, смотрел театральные постановки, слушал о нём по радио и даже встречался с его матерью в Крыму, в детском санатории. Эта женщина – мать Павлика Морозова, стыдила нас за то, что мы дерёмся подушками, что было в действительности, и воспитывая нас, утверждала, что её сын так бы не безобразничал.

Я был сталинистом, таким наше поколение воспитывали с младенческого возраста. До сих пор помню, как в детском саду любимая нами воспитательница Софья Наумовна, которая разрешала нам, ребятишкам, называть себя просто Сонечкой, уменьшая тем самым дистанцию между нами и ею, в 1949 году, когда громко и пышно отмечали 70-летие Сталина, велела нам выучить стихи и песни о вожде. Был устроен грандиозный праздник, уже стояла ёлка, и в присутствии наших родителей мы дружно, с неподдельным энтузиазмом, друг за другом исполняли свои номера. Концерт закончился хором, где солировала наша Сонечка с кантатой «О Сталине», а мы с восторгом ей подпевали.

Имя и портреты вождя висели всюду. В детских книжках, по радио говорилось и пелось только о нём, или о защите мира, или об американских империалистах – поджигателях войны. В «Пионерской правде», которую мама выписала для меня, было то же самое. В школе, начиная с первого класса, нас, кроме обучения, воспитывали в духе преданности Сталину и рассказывали о пионерах-героях, акцентируя наше внимание на Павлике Морозове. Идеологическое воспитание особенно усилилось, когда нас принимали в пионеры. Мы должны были быть готовы бороться за «дело Ленина-Сталина».

Однако вскоре наступили другие времена. В 1954 г. мама стала референтом академика Н.М. Дружинина и её наконец-то приняли на работу в Институт истории Академии наук СССР. Она была счастлива, поскольку на протяжении девяти лет перебивалась случайными заработками и даже вязала на заказ шапочки и другие вещи. Но этот заработок вскоре закончился весьма плачевно для нашего бюджета. Одна из соседок в бабушкиной квартире на Тверском бульваре, где мы в то время жили (бабушка была парализована и прикована к постели), сообщила в финансовые органы о «нетрудовых доходах» мамы, и ее, беднягу, оштрафовали на весьма внушительную сумму.

Вскоре после приема на работу в Институт истории АН СССР мама стала хлопотать о реабилитации себя и Юрия Михайловича. Слово «реабилитация» была для меня новым, и что оно означает, я не совсем понимал, но оно мне нравилось. Мама стала больше рассказывать о минувшем, о своих друзьях, многие из которых приезжали в Москву и останавливались у нас. Они о чём-то шептались с мамой, называли какие-то имена и незнакомые фамилии, и мама убеждала их «подать на реабилитацию», как тогда говорили. А потом мамины друзья уезжали, и мы с нею провожали их на вокзале. Вскоре они вновь возвращались в Москву уже реабилитированными, и некоторые, в ожидании жилплощади, жили у нас.

Для меня реабилитация, прежде всего, была связана с переменой места жительства. Мама объяснила, что реабилитированным возвращают их старую жилплощадь или дают новую в новостройках на Юго-западе Москвы. Мне очень хотелось, чтобы маму поскорей реабилитировали, и мы бы переехали в новую квартиру.

Ребёнком я был весьма политизированным, читал газеты, слушал радио, возмущался вместе со всеми казнью в США супругов Розенбергов, следил за ходом Корейской войны.

В один из мартовских вечеров 1956 г. я не засыпал, ожидая маму. В Институте истории читался закрытый доклад Хрущёва на ХХ съезде КПСС, с разоблачением, как тогда принято было говорить, культа личности Сталина. Мама пришла поздно, вся чёрная и, увидев, что я не сплю, переполненная услышанным, стала пересказывать мне содержание доклада, куря одну папиросу за другой.

Не выдержав, груз предательства лежал на моей душе, я рассказал ей о своем намерении повторить «подвиг» юного пионера Павлика Морозова. Мама разрыдалась, и я долго ее утешал. Мы проговорили всю ночь. Впервые мама разговаривала со мной, как с взрослым.

Мама была чудесной рассказчицей, она помнила множество случаев из своей жизни и умела их живо представить. Не забывая основного сюжета, она часто уходила в сторону, в те или иные подробности, которые сами могли бы быть отдельным повествованием. Я много раз слушал ее, раскрыв рот, хотя основу маминых «историй» знал почти наизусть. Но всегда в знакомой фабуле появлялись неизвестные детали, новые подробности, которые затерялись в закоулках маминой памяти. Да что я, и другие слушатели сидели, как завороженные, и с интересом слушали мамины рассказы. Она рассказывала очень просто, без рисовки и позерства. Она не считала себя героем, и лишь сожалела, что лучшие годы для творческой работы ушли на борьбу за выживание.

И я, и мамины друзья, и её многочисленные слушатели уговаривали написать воспоминания, сделать хотя бы наброски. Однако она всё отговаривалась чрезмерной занятостью и обещала, что по окончании очередной работы непременно начнет писать. Но надвигалась либо новая статья, либо срочная редакторская работа, либо командировка, или ещё что-то неотложное, и своего намерения мама в полной мере так и не осуществила.

Остались лишь отдельные наброски воспоминаний, которые я постарался смонтировать, собрав их воедино, расположив в хронологическом и «тематическом» порядке, дополняя там, где это было возможным и удобным, письмами и документами тех лет. Я постарался восстановить недостающие места маминых записок тем, что запомнилось мне по её рассказам, и по необходимости там, где это было допустимо, дополнить своими комментариями.

Мамины тексты, а также документы и письма выделены жирным шрифтом, а мои дополнения и комментарии – обычным. В квадратные скобки вставлены слова, недостающие по смыслу, а также сокращения.

Общее заглавие: «О времени и о себе» мама дала сама в 1987 г. и предполагала главным образом рассказывать о времени, нежели о себе. Поскольку мемуары писались спонтанно и от случая к случаю, в них отсутствуют связки и подзаголовки. Поэтому собранные тексты я решил разбить на главы и дать им своё название.

В сносках даются реальные комментарии, ссылки на источники и литературу.

Настоящая работа – дань любви и почтения к памяти мамы и тех людей, с которыми ее и меня свела судьба. Это запоздалая благодарность маме, которая в нелёгких жизненных условиях, преодолев массу препятствий, не сломалась, не опустилась, и, в конце концов, добилась своего, стала заниматься своим любимым делом – наукой. Мама не только вырастила и воспитала меня, дала образование, вывела в люди, но и была моим самым большим другом.

Пора преодолеть в себе эту лень и инертность. Ведь кто знает, сколько еще отпущено человеку, которому стукнуло 71, и который был современником таких событий, как две мировые войны, две революции, НЭП и сталинские репрессии, хрущевская оттепель и брежневская ... даже не знаю, как назвать, но хорошим словом не назовешь.

Говорят, что воспоминания, так называемых простых людей, не выдающихся ни талантами, ни занимаемым положением, сейчас ценятся потому, что в них отражается эпоха. Я, конечно, принадлежу к числу этих «простых».

На днях прочла в рецензии некоего Иг. Бубнова на книгу Олега Мороза (Н.М., 1980. с. 281) такую фразу: «научные работники (не хочу сказать – ученые)...» Так вот я и есть научный работник, которому так и не удалось стать ученым.

Что здесь виной – недостаток таланта или время, которое мне для научной работы было отпущено весьма недостаточно? Впрочем, это не суть важно. Важно, что простой научный работник, бывший старший научный сотрудник головного академического института, выставленный оттуда в одно из сокращений, то ли из-за еврейского происхождения, то ли из-за биографических подробностей. А в общем-то, какое это имеет значение?

Биография моя действительно не совсем обычна, так сказать с изъянами. Я позволила себе родиться не там, где положено советскому человеку – на территории КВЖД (Китайской Восточной железной дороги), на какой-то маленькой станции Ханьдоухедзы (мама родилась 29 января 1909 года), откуда вместе с родителями в пятинедельном возрасте переехала в Харбин и там провела свое детство до 14 лет (не считая 2-х выездов – в 1914 г. в Крым на лечение, и в 1916 – в Киев, где жил в то время отец и где я вместе с семьей прожила до осени 1917 г., когда мы все вернулись в Харбин).

Я помню себя очень рано. В четыре с половиной года я вообще была уже грамотным товарищем. Я читала не только вывески, но и детские книжки и имела сведения о жизни, существовавшей вокруг.

Я хорошо помню свое детство, а потому и обстановку в Харбине, которую так исказила Наталья Ильина[8] в пользу белоэмигрантов. Но об этом в другой раз.[9]

Из своих детских воспоминаний мама любила рассказывать о Февральской революции, которую она встретила в Киеве и помнила очень хорошо.

Мой дедушка, вместе с мамой, гуляя по Крещатику, надев красные революционные банты, пошли на Думскую площадь. Здесь проходил революционный митинг. Было это 16 марта 1917 г. (по старому стилю). Результатом этого митинга был снос памятника П.А. Столыпину. Памятник, а вернее бюст, был снят с постамента, и за наброшенные на шею веревки, его стали приподнимать так, что некоторое время он повис в воздухе. Это вызвало бурную реакцию толпы – Столыпин-вешатель сам оказался повешенным. Кто-то в порыве энтузиазма поднял над толпой маленькую наряженную девочку с красным бантом, как символ будущего, что привело собравшихся в неописуемый восторг. Этим символом будущего оказалась моя мама. Конечно, никто из присутствовавших и предположить не мог, насколько биография «символа» будет соответствовать этому будущему. (Когда в Москве в августе 1991 снимали памятник Дзержинскому, который тоже какое-то время находился в подвешенном состоянии, медленно раскачиваясь над толпой, это тоже вызвало ее бурный экстаз, – мамин рассказ о давних событиях вдруг приобрел черты реального, будто когда-то и мною виденного, но позабытого).

ПЕРВОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: ДЕДУШКА

Мой дед, Виленский Самуил Семенович, родился в Киеве в 1883 г. в небогатой еврейской семье Симхи (Семена) Юдолиевича Виленского, который занимался строительством железных дорог. Его жена, моя прабабушка Михля (в память которой и назвали мою маму), была домохозяйкой. Семья, по меркам того времени, была не очень большая: три девочки и два мальчика, среди которых самым младшим был мой дед. Он довольно рано, в 14 лет, ушёл из семьи и принялся самостоятельно строить свою жизнь. Не имея ни образования, ни какой-либо специальности, он, переезжая с места на место, перебивался случайными заработками. Являясь свидетелем еврейских погромов в 1903 г. в Кишиневе, Гомеле, дед, как и многие еврейские мужчины, жившие в черте оседлости, вошел в отряды еврейской самообороны, а вступив в партию Бунд, стал вести политическую агитацию среди рабочих г. Ровно, за что и попал в 1903 г. в тюрьму. Но уже в 1905 г. он оказался в Киеве, где также принимал активное участие в политических демонстрациях. Во время одной из них его избили нагайкой, шрам от которой остался на всю жизнь. В начале 1906 г. деда призвали в армию и он проходил военную службу в 148-м пехотном Каспийском полку, расквартированном в Новом Петергофе. Однако служил дед недолго и в конце 1906 года оказался в селе Романовка Балашовского района Саратовской губернии. Здесь, в земской больнице, работала старшая сестра моего деда Анна Семеновна, которая так же какое-то время принимала участие в распространении нелегальной литературы. В Романовке дедушка, по его словам, даже работал в комитете РСДРП, а от земства принимал участие в организации столовых для голодающих крестьян, среди которых распространял популярную марксистскую литературу. Однако, не имея возможности со своим «волчьим билетом» устроиться на работу в России, постоянные преследования властей заставили деда в 1907 г. уехать в Харбин, где к тому времени уже обосновались со своими семьями его старшие брат Лейвик-Борис и сестра Софья. В Харбине от политической деятельности дед отошёл и трудился в самых разнообразных областях: продавал книги, был управляющим аптечным складом, представителем и доверенным отечественных и иностранных фирм. В 1908 году он женился на моей бабушке Кларе Ильиничне, урожденной Кричевской. В Харбине дед прожил 16 лет.

С 1920 по 1925 гг., являясь доверенным фирмы Юды Исаевича Гринца, дед в 1922 году был командирован в Читу и занимался снабжением Центросоюза зерном для голодающих районов РСФСР, а позже, по поручению фирмы, работал по экспорту сырья и импорту разнообразных товаров. Так дед попал в Читу, куда в 1923 г. переехала и его семья.

После того, как фирму Гринца власти разорили, дед работал десятником в читинском горхозе. Затем служил в издательстве «Огонек» – заведовал распространением печатных изданий на территории Сибири и Дальнего Востока. Во время одной из командировок в декабре 1928 г., находясь в поезде, дед умер от разрыва сердца и был похоронен в Тайшете[10].

[ХАРБИН][11]

Придется все же не целостные воспоминания писать, а отрывками о том или о сём.

Беба[12] сообщила, что в «Октябре» печатаются новые воспоминания Натальи Ильиной, прочла по телефону кусок, как они ехали в теплушках вместе с Ромой. О Роме в примечании сказано, что он и теперь живет в Казани – врач.[13] Вспомнились ее первые воспоминания о Харбине, которые она, видимо, писала больше со слов матери, чем по собственной памяти.

Если ей поверить, то никакой общественной жизни в городе не было, пока не прибыли белоэмигранты, к тому же вполне хорошие, заблуждавшиеся, конечно. Училась она во французской школе, так как других не было. Всё это выдумки.

До 1917 года общественная жизнь города действительно отсутствовала: были клубы (Коммерческое собрание, железнодорожное собрание и какие-то еще), но там главным образом играли в карты или лото.

Что же касается учебных заведений, то в районе Пристани были частные гимназии Андерса (мужская), Генерозовой (женская), в Новом городе – женская Оксаковской и, кажется, в Модягоу – гимназия Хорвата. Хорват был чем-то вроде генерал-губернатора[14]. Гимназии эти существовали и после 1917 г. Кроме того, было высшее начальное училище, дававшее не полный курс гимназического образования. Это было казенное учебное заведение.

В связи с большим наплывом, как белоэмигрантов, так и беженцев (от Колчака, Семенова), цены за обучение в гимназиях повысились настолько, что даже для людей среднего достатка, было не по средствам обучать там детей.

И вот тогда на средства, собранные передовой общественностью, была основана Первая общественная гимназия. Потом основали и Вторую, а затем их слили. Возглавлял ее комитет или совет, не помню. Почетным ее членом или же главой (тоже не помню) был бывший политссыльный (а может, и каторжный) Ровенский[15] (или Новинский). Он носил седую окладистую бороду, помню, что жил в небольшом особнячке на Коммерческой улице с палисадником, где выращивались цветы. Мы, малыши, иногда совершали набеги на эти цветники, за что нам нещадно попадало, как от хозяев, так и от родителей.

Ровенский был, кажется, эсером, при этом к Советской власти относился отрицательно, о чем говорил вслух и даже на всяких торжествах в гимназии. Но потом он приехал в Москву, и к нашему, харбинских учеников Общественной гимназии, возмущению, стал членом общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, получил жилплощадь, паёк, пенсию и т.д. Кажется, он все же был из народовольцев.

Что касается общественной жизни, то после 1917 года и в значительной мере с эмигрантами и беженцами, она пышно расцвела.

В районе железнодорожных мастерских был основан Дом трудящихся. Там читались лекции по самой различной тематике. Родители мои регулярно на них ходили, и лекции эти собирали множество слушателей. Ведь сменовеховство (Устрялов) имело своим центром именно Харбин.

А белогвардейцы, которые под пером Н. Ильиной выглядят такими добродетельными «заблужденцами», были отнюдь не такими.

Приведу несколько фактов, которые могла не знать Н. Ильина.

Примерно в 1922 году был убит белогвардейцем прямо на бульваре студент, приехавший к родителям на каникулы, сын редактора газеты «Новости жизни» Чернявского[16] (или Чернецкого). Похороны его превратились в могучую демонстрацию, в которой участвовала вся наша гимназия[17].

Позже, году в 1926 или 1927 был убит мой дядя, брат отца – так, за здорово живёшь. На вокзале подошел к нему человек, как потом выяснилось из белоэмигрантов, спросил: «Ты жид?» Дядя ответил: «Еврей». И он тут же всадил в него нож. Похороны дяди также превратились в демонстрацию.[18]

Как-то мы, группа учащихся, решили после занятий покататься на лодке. Обычно лодочниками были китайцы. Но с прибытием беженцев лодки и шаланды приобретали и безработные русские. Мы и обратились к одному из таких. А в лодке, конечно, пели песни, в том числе и «Как ныне сбирается вещий Олег» с припевом: «Так за Совет Народных Комиссаров». Вдруг наш лодочник как закричит: «Вы мне попойте за совет комиссаров, я всех вас живо за борт побросаю. Одна из наиболее задиристых девочек спросила: «А за кого же прикажете петь, за Колчака, за Семенова?»

– Да, – ответил лодочник, – за Семенова мы скоро запоем!

Наша гимназия в 1923 году вошла в сеть школ ДВР[19] и для [соответствующего] оформления кто-то из руководства ездил в Читу. Потом гимназия вошла в сеть советских школ, и затем стала школой при советском консульстве. Старшие ребята были комсомольцами, и сколько раз бывало выйти из школы не могли, так как она была окружена фашиствующими молодчиками во главе с сыном бывшего жандармского офицера. Кстати, сестра его приехала в СССР одним эшелоном с Ильиной.

Были и прямо черносотенные организации. Помню фамилию считавшегося душой такого рода союзов – Саровский-Ржевский[20]. Был он редактором какой-то оголтелой газетки и на эстраде про него пелись частушки. [...][21]

В харбинской гимназии мама занималась не только обязательными предметами, но принимала живое участие и в театральном объединении, и в литературном обществе (сохранились её стихи этого периода). А ещё 12–14-летние подростки образовали тесный дружеский кружок любителей спорта. В Харбине на большом городском стадионе летом устраивались различные легкоатлетические, а зимой конькобежные соревнования. У мамы даже сохранился с десяток грамот за победы в различных состязаниях, что для меня было неожиданным открытием. По моим наблюдениям мама спортом не занималась, а спортивные передачи её совсем не интересовали, но та физическая подготовка, которую она получила в Харбине, очень ей в жизни пригодилась. Этот спортивный кружок на всю жизнь сохранил приятельские отношения, несмотря на жизненные перипетии различного свойства (многие из них, жившие с родителями на КВЖД, прошли через тюрьмы и лагеря в качестве японских шпионов). В 1960–1970 гг. мамины харбинские друзья часто собирались у нас в Москве.

[ЧИТА][22]

В 1923 г. я с родителями переехала из Харбина, где мы до этого жили, в Читу.

Что же представлял собой этот город? Он был центром сначала Дальневосточной буферной республики, затем Дальневосточного края, уже входившего в систему Советской России. Возглавлял и то и другое некий человек по фамилии Краснощёков[23], тогда очень популярная личность. Через несколько лет он попал в очень трудное положение и был осуждён за какие-то крупные растраты и связи с нэпманами. На базе процесса по делу Краснощёкова была создана в своё время комедия «Воздушный пирог», которая шла в театре Революции (ныне театре имени Маяковского).

Чита – небольшой старинный сибирский городок, в котором были: огромный храм на Соборной площади, хорошо оснащенный театр, библиотека, кинотеатр. Все это были монументальные постройки, так же, как и двухэтажное, с высокими потолками здание 4-й школы, в котором мы учились. Это была бывшая мужская гимназия. Территория школы была окружена большим парком с маленькой церковью, которая стала клубом. В алтарной части был сооружен помост-сцена, а перед ней для спектаклей или концертов ставились стулья или скамейки. Затем стулья убирались и начинались танцы.

В Чите был уже совсем другой моральный воздух, чем тот, каким в детстве дышалось. И он мне очень нравился, этот воздух. Люди общались между собой, в том числе и подростки, не разглядывая модный ли на тебе костюм, американские ли чулки, сумочки и даже волосяные заколки, определявшие твоё положение в «обществе». Там (в Харбине) это все было привычно. Здесь (в Чите) на меня оборачивались, я испытывала неловкость, особенно в то время, когда ещё не имела знакомых.

Вообще город был очень бедно одет. Это собственно было и модой своего времени: на парнях – толстовки, на девушках – длинные юбки, иногда более короткие, то, что мы сейчас называем миди. Молодёжная мода того времени ниже колен не опускалась.

Но благополучно было с продуктами. Нэп уже освоил этот город. Я помню, например, превосходный фруктовый магазин, которым владели родители одной из наших соучениц по школе. Здесь имелись фрукты, которых не было в то время и в Москве.

В 1924 году в Москву был командирован один мальчик, школьник на открытие сельскохозяйственной выставки. По возвращении им был сделан доклад. Он рассказал о том, что напрасно думают, что Москва находится в тяжёлом положении, поскольку плохо снабжается продовольствием. Им, говорил он, давали, например, мясные котлеты и всякие другие мясные блюда, что, по его мнению, являлось показателем того, что голод уже миновал Москву.

Это действительно было так. Когда я переехала в Москву в 1925 году, можно было без труда купить и мясо, и масло, и другие продукты. Но они, по сравнению с зарплатой, были очень дороги. Моя тётка – врач, у которой я жила, получала 102 рубля. Мы с ней питались либо дома без мяса, либо, довольно часто, в вегетарианских столовых, где стоимость обеда была намного ниже. Таких столовых по Москве тогда было очень много, и там очень вкусно готовили.

Однако уже тогда, применяя формулу «кто кого», не столько использовали НЭП, сколько с ним боролись. Характерный эпизод, иллюстрирующий этот курс. Мой отец был доверенным лицом харбинской фирмы Гринца. Фирма– это, конечно, очень громко сказано, потому что она состояла из этого самого Гринца и его шурина.

Фирма, очевидно, через местные органы заключила договор с Советским правительством на поставку пушнины. Служащие фирмы где-то в верховьях Лены или в районе Бодайбо скупали пушнину и привозили её в Читу. Здесь она сдавалась соответствующим советским заготовительным организациям. И вот какой-то служащий, подчиненный отцу, поехал за пушниной, но по дороге в Читу часть закупленной пушнины продал кому-то, не скрывая этого обстоятельства. Почему-то за это должен был отвечать мой отец. Причем на суд, который был тогда назначен, приехал один из хозяев фирмы, но его к ответственности не привлекли, не привлекли и того самого служащего, который эту продажу совершил. Все дело состояло в том, что власти решили ликвидировать данную фирму. Таким вот способом и решался вопрос «кто кого». Не тем, чтобы своими силами добиться более высоких результатов, чем результаты нэпмана, а тем, что бы его просто так ликвидировать.[24]

Уровень культуры политического руководства Читы был весьма примитивен.

Приведу курьезный случай. Какие-то старик со старухой, имевшие собственный дом (скорее развалюху), должны были к советским праздникам, к 7-му ли ноября, к 8-му ли марта или к 1-му мая, вывесить красный флаг. Так как, во-первых, в это время достать кумач было чрезвычайно трудно, во-вторых, возможно, у них даже не было средств на то, чтобы его купить, был сделан флаг из юбки хозяйки. Это было расценено как вызов Советской власти и надругательство над её символами. Их обоих осудили, я уже не помню на какой срок, но оба сидели в читинской тюрьме.

В это время ещё были банды, скрывавшиеся в лесах. Я помню, как некоторых комсомольцев, даже из нашей школы (был такой Леня [...], он так и не вернулся в школу), мобилизовали на борьбу с бандитами.

Помню также, весной 1924 года, ездила я в Олентуй. Это курортный городок недалеко от Читы, где в это время отдыхала семья доктора Вехтера, приехавшего из Харбина вместе с моей харбинской подружкой Гедой. В то время туда довольно часто ездили харбинцы. Геда приехала в Читу, чтобы со мной повидаться, а потом я поехала к ним в Олентуй, на несколько дней отдохнуть. Но вот когда нужно было ехать от станции на лошадях (я не помню, сколько километров), это считалось опасным путешествием, потому что случались, и не раз, нападения бандитов. Вероятно, бандиты знали на кого нападать. На такую голь, как я, наверно, не стоило.

В первое время по приезде в Читу, я опасливо относилась к комсомольцам. Меня успели поставить в известность, что это очень сомнительная организация, которая, несмотря на ранний возраст, занята всякими такими любовными делами, что в них много дурного и аморального. Я с большой осторожностью даже разговаривала с ними.

Но правда, когда мне пришлось столкнуться в школе с первыми комсомольцами (их было очень мало, человек 6-7 и школьной ячейки не было, а каждый был прикреплён к одной из городских ячеек), – у меня несколько изменилось представление об этой организации, потому что все это были очень хорошие ребята, очень честные, вдумчивые, какие-то последовательные в своих устремлениях и в своих взглядах.

В Чите была довольно большая комсомольская организация. Она имела свой клуб, где обычно собирались ребята и достаточно часто проходили городские комсомольские собрания. Считалось правилом после работы или школы, хотя это были годы весьма существенной безработицы, побывать в клубе, пообщаться, выяснить последние новости или сообщить свои.

Но вообще, если брать нашу школу (что мне было лучше известно, и кого я лично знала) здесь комсомольцам противостояло аполитичное фрондерство «несоюзной молодежи». Возможно, это было скрытое антикомсомольство.

Так, например, я помню, нам надо было заполнять какую-то анкету, где была графа о социальном происхождении. Я даже не знала, что нужно писать. Но мне объяснили, что необходимо написать, кем являются мои родители: служащие, рабочие, крестьяне и так далее. Ну, отец мой был всегда служащим, я так и написала.

А был у нас в классе очень развитой мальчик, с весьма злым умом – Коля Войт (потом говорили, что он очень печально кончил, но, может быть, и виноват был). В этой анкете о социальном происхождении он написал: «дворянин», причем все это было сделано с вызовом, с гордостью. Жил он с матерью очень бедно. Мать – светская дама, в это время занималась тем, что шила шляпки. Это был их единственный источник существования.

Между комсомольцами и этой аполитичной молодежью часто бывали настоящие побоища. В школьный парк приходило очень много не школьников, в частности ребят, которые хотели сразиться с аполитичными элементами: детьми нэпманов, инженеров или крупных железнодорожных работников. Их вытаскивали в парк, и там обычно происходили баталии.

Однажды я была даже свидетельницей такой драки. Вернее, не совсем свидетельницей. Я танцевала с одним мальчиком, комсомольцем, вдруг к нему подошли другие ребята, что-то ему шепнули. Он извинился передо мной и они все вышли в парк. Когда они вернулись, он сказал: «Ну, мы ему дали жизни!». Кого-то они побили. Вот в таком роде шла жизнь в Чите.

В это время, я говорю о 1924 годе, когда мне пришлось ближе столкнуться с этими людьми, читинский комсомол (и это было не только в Чите) в своем большинстве шёл за Троцким, причем открыто, в непрерывных дискуссиях, вплоть до потасовок.

Сейчас об этом не говорят, как не говорят и о том, что в те времена рядом с именем Ленина обычно ставилось имя Троцкого («Ленин и Троцкий»). Троцкий был тогда очень популярен, просто несравнимо более популярен, чем Сталин, как в центре, так и, особенно, на периферии. А фигура Сталина была мало известна, сравнительно с именами Троцкого, Зиновьева и Каменева.

Это отражалось и в художественной литературе, например, в рассказе Лидии Сейфулиной «Правонарушители» мальчишки дразнили монашек словами: «Ленин, Троцкий, Софнарком[25]». Позже [в других изданиях. – Н.В.] эта фраза была изъята.

Мой поклонник, из комсомольцев, с которым мы очень подружились, решив приобщить меня к общественным интересам, принес мне две книги, до сих пор помню – «Выступление Ленина на III съезде РКСМ» и «Вопросы быта» Троцкого.[26]

В середине 1925 года я переехала в Москву и могла убедиться, что популярность Троцкого совсем не падала и все, что было в газетах, говорило только о том, что идет дискуссионная борьба двух направлений. Выигрышным для Сталина было то, что его направление называлось генеральной линией партии, всё остальное было оппозицией.

Популярность Троцкого имела под собой почву хотя бы вследствие того, что он был блестящим оратором, да и перо его отличалось яркими красками.

Мне помнится, что как раз в то время, когда я ехала из Читы в Москву, я познакомилась с одной женщиной, которая провела свою молодость в Швейцарии. 0на рассказывала мне, что была на каком-то докладе или лекции Троцкого. В зале собралось очень много народа. И Троцкий, характеризуя царский режим в России и убожество тех, кто не борется с ним, заключил свое выступление словами: «Чем так жить, лучше вовсе не жить». В ответ на это раздался выстрел – какой-то русский студент покончил с собой. Так сильно могло влиять его слово.

Еще один факт, случайно запомнившийся, который способствовал популярности Троцкого. В Москве мои подружки учились в одной школе с сыновьями Троцкого. О Льве Седове они отзывались не очень хорошо и активно его недолюбливали, но говорили, что очень хороший парень Сергей. Сергей не уехал с родителями, он остался в Москве, но вскоре был выслан в Красноярск и был, чуть ли не главным инженером Красмаша в Красноярске, затем был посажен в тюрьму и уничтожен[27].

Что же касается Льва, как-то, еще будучи школьником, он попал в какие-то военные казармы и там нахулиганил. Я не помню, в чём состояло его хулиганство, но красноармейцы его побили. Он пожаловался отцу. Троцкий отправился в эту казарму и поблагодарил солдат за то, что проучили его сына, который, видимо, рассчитывал на вседозволенность и безнаказанность, как сын наркома.

Борьба между Сталиным и Троцким, однако, поубавила популярность последнего. Он был снят с поста наркома, исключен сначала из ЦК, потом из партии, высылался из Москвы и, наконец, был выслан из Советского Союза. При этом ни одна страна не хотела его принять, опасаясь его пропагандистского влияния. Как известно, с ним было покончено в Мексике подосланным лицом, который был осужден, а в конце 1950-х гг. его встречали в тогда еще новом районе Москвы, на Ленинском проспекте.

Хочу обратить внимание вот на что. Даже в наши дни, когда речь заходит о Брестском мире и о позиции Троцкого, нарушившего решение ЦК, это рассматривается как измена и как взрослый читатель, так и школьник и даже студент, вправе полагать, что уж во всяком случае, Ленин с ним окончательно порвал. Однако это не так. Именно Троцкий был у основания Красной армии в феврале 1918 г., именно он был назначен наркомом по военным и морским делам и председателем Революционного Военного Совета Республики (РВСР). Вот так.

Эта часть маминых воспоминаний была ею наговорена на магнитофон, специально для этого купленный осенью 1987 года. У нее уже была дикая одышка, она быстро дряхлела физически и быстро уставала, но голова оставалась светлой и память ей мало изменяла. Наговаривать или диктовать она не умела – более привычным орудием производства была механическая пишущая машинка. Когда же и печатать ей стало трудно, она стала писать от руки. Поэтому в магнитофонной записи много повторов, шероховатостей, свойственных устной речи. Мама пробовала редактировать магнитофонные записи, но не успела этого сделать. Эту работу закончить пришлось уже мне.

Ее рассуждения о Сталине и Троцком в ту пору раннего этапа «гласности и перестройки» были ещё новы, ведь имя Троцкого в советской печати того времени даже упоминать было нельзя (цензуру отменили уже после маминой кончины). Не имея под рукой источников, мама воспроизводила то, что сохранилось в памяти: свои впечатления о том времени, о неизвестных и забытых тогда фактах. Конечно же, она знала о судьбе Троцкого, о том, что его убил альпенштоком Рамон Меркадер (знала и это имя). Знала и то, что Меркадер стал Героем Советского Союза. Также она предполагала, что убийство Троцкого было санкционировано Сталиным и проведено энкаведешниками. Но книги Павла Судоплатова, и всех подробностей, связанных с организацией и убийством личного врага Сталина, мама знать не могла. То, что считается общеизвестным сейчас, тогда было тайной за семью печатями.

Однако пора вернуться в Читу. В 1925 году мама окончила школу. Для получения высшего образования, кроме аттестата об образовании, следовало получить рекомендацию школьного совета. Вот этот любопытный документ, весьма характерный для своего времени.

Выписка из протокола заседания школьного совета школы второй ступени № 4 от 11 июня 1925 года

СЛУШАЛИ: заявления выпускных классов 5 «Б» и 5 «А» о желании получить со стороны школьного совета рекомендации отзывов о их работе в школе, в целях возможности подвергнуться испытаниям в аттестационной комиссии для поступления в ВУЗЫ и ВТУЗЫ СССР. В процессе обсуждения вопроса о требованиях, предъявляемых в отношении рекомендуемому, школьным советом отмечается необходимость широкого всестороннего выявления пригодности учащегося, как с классовой точки зрения, так и со стороны его способностей и общего развития. При предъявлении, из подавших заявления тех учащихся, кои вполне отвечают требованиям, предъявляемым к поступающему в ВУЗ

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: №12 ВИЛЕНСКАЯ Миля, дочь служащего, находящегося на иждивении СОБЕЗА. Принимала участие в общественной работы школы :член правления литкружка, заведующая литотделом редколлегии живого журнала «Набат», председатель стенографического кружка, секретарь класса, секретарь хозяйственной комиссии, председатель политкружка; выявила хорошее развитие и незаурядные способности по всем предметам (за исключением математики, по которой у Виленской выявлены средние познания).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ: Принимая во внимание хорошее общее развитие и хорошие способности Виленской, школьный совет находит возможным рекомендовать её в ВУЗ, выставляя кандидатуру Виленской на 12-е место в порядке первой категории.

С подлинным верно. Секретарь школьного совета Орлов[28].

Что такое 12-е место в порядке первой категории, выяснить не удалось. В конце июня 1925 года мама навсегда уехала из Читы. Путь её лежал в далёкую Москву

ВТОРОЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: АСЕНЬКА

Летом 1925 года мама переехала в Москву и поселилась в доме своей тетушки, старшей сестры моего деда, врача Анны Семеновны Виленской-Зеликиной. Поскольку в дальнейшем она будет играть важную роль и в маминой и моей жизни, о ней стоит рассказать особо.

Ее называли по-разному: пациенты и сослуживцы – официально Анна Семеновна, родные и старые друзья – чаще всего Анюта, Анечка, а её двоюродная внучка (своих детей у Анны Семеновны не было) дала ей новое имя – Асенька.

Анна Семеновна (Эстер-Хана) родилась в 1877 году то ли 4-го, то ли 22 июня (в разных документах дата дается по-разному) в местечке Бровары, что в 20 километрах от Киева. Ее отец, а стало быть, мой прадедушка Симха (Семен), работал на строительстве железных дорог, а мать Михля (в память которой и назвали мою маму) была домохозяйкой. Семья по меркам того времени была не очень большая: три девочки и два мальчика, младшим из которых был мой дедушка – Самуил.

В местечке, где жила семья, была только церковно-приходская школа, куда, естественно, еврейских детей не принимали. Но Анна, отличавшаяся целеустремленностью, во что бы то ни стало желала получить полноценное образование. Для этого в 1893 году шестнадцатилетней девушкой она отправилась в г. Переяславль Полтавской губернии, где проживала её тетка по матери, и поступила в женскую четырехклассную прогимназию, которую и окончила через семь месяцев, получив соответствующий документ. [29]

Однако продолжать учебу из-за отсутствия средств Анюта не смогла. Вернувшись в Бровары, она открыла бесплатную школу для бедных еврейских девочек. Школа эта, основанная на благотворительные пожертвования, просуществовала несколько лет. Детей учили грамоте, какому либо женскому ремеслу и в дальнейшем определяли к ремесленникам: шить платья, бельё, чулки; выделывать шляпки и т.д.

Кроме отсутствия в семье средств на образование, мать Анны Семеновны (по моим воспоминаниям) категорически возражала против получения еврейской девушкой какой-либо специальности, считая, что ее предназначение – прилично выйти замуж, рожать детей и вести домашнее хозяйство. Однако «в 20 лет, – как пишет Анна Семеновна, – у меня проснулась жажда знаний. Я в секрете от матери стала изучать массаж и 2 раза в неделю ездила в Киев на практические занятия»[30]. Через 4 месяца она получила диплом массажистки, а в 1900 году поступила на годичные фельдшерские практические курсы в Киеве.

Киевская губерния входила в черту оседлости. Но в самом Киеве, поскольку там находилась Киево-Печерская лавра, евреям, не имевшим специальности, жить запрещалось. Тогда, как и сейчас, мир был не без добрых людей. Один знакомый прописал Анюту бонной к своим детям, что давало ей право проживать в Киеве.

Однако бдительный участковый пристав стал замечать, что бонна не выполняет своих педагогических функций и не занимается своими воспитанниками и аннулировал вид на жительство. Тут-то и начались ее мытарства. Анюте пришлось купить желтый билет, который давал возможность проживания женщинам древнейшей профессии, в том числе и еврейкам, даже в богоспасаемом Киеве. Но, тот же пристав потребовал его обслужить и ей, бедняге, приходилось прятаться и постоянно менять место ночлега. Через год, получив диплом фельдшерицы, она приобрела законное право проживания в Киеве и поступила на службу в инфекционное отделение Киевской еврейской больницы. В 1903 году она окончила еще и акушерские курсы и на протяжении пяти лет служила фельдшерицей и акушеркой сначала в Самарском, а потом в Саратовском земствах.

В Саратовском земстве Анюта служила в амбулатории земской больницы в селе Романовка Балашовского уезда Саратовской губернии. Здесь же, не прекращая службы, она экстерном сдала экзамены за полный гимназический курс, что давало ей право поступить в университет. В Саратовском земстве она сблизилась с революционерами, по-видимому, социал-демократического направления и принимала участие в деятельности нескольких подпольных кружков. Через своих киевских знакомых она по почте на адрес больницы получала и распространяла «Искру». К этой же деятельности был привлечен и мой дедушка. Кружки эти просуществовали всего 8–9 месяцев и были разгромлены полицией. Анюта случайно осталась на свободе, поскольку ночевала при больнице, но ее «жених» и многие ее друзья были арестованы. Молодой фельдшерице пришлось оставить место и уехать в Полтавское земство, но и оттуда ее вскоре уволили, как политически неблагонадежную. С таким волчьим билетом она никуда на службу поступить не могла[31].

Стремясь получить высшее медицинское образование, Анюта осенью 1908 г. поступила на медицинские курсы, организованные в то время при Юрьевском университете. Но и здесь она столкнулась со своим еврейским происхождением. Юрьев (Дерпт) не входил в черту оседлости, а потому неработающим евреям в этом городе жить не разрешалось. Анюта, пытаясь обойти закон, получила вид на жительство как практикующая фельдшерица-акушерка (в виде на жительство так и написано: «повивальная бабка»). Но это обязывало ее еженедельно давать сведения врачебному инспектору о количестве принятых родов. Поскольку родов «повивальная бабка» не принимала, вид на жительство был отменен и ей вновь пришлось некоторое время жить по желтому билету. А в 1909 году она вышла замуж за своего двоюродного брата Льва Яковлевича Зеликина, имевшего звание потомственного почетного гражданина, которое снимало все ограничения для евреев в передвижении по территории Российской империи. Лев Яковлевич, которого все домашние называли не по имени, а просто дядя, был управляющим имением в Смоленской губернии и одновременно работал в лесном хозяйстве. (Что это значит, я не знаю, но думаю, что он торговал лесом или древесиной, о чем в советское время говорить, а тем более писать в анкетах, было не принято: последствия могли быть самыми печальными). С тех пор в официальных бумагах она именовалась А.С. Виленская-Зеликина.

Проучившись в Юрьеве три курса, Анюта перевелась в только что открывшийся женский медицинский институт харьковского медицинского общества, который и закончила в 1914 году в возрасте 37 лет, предварительно сдав многочисленные выпускные экзамены. Наконец-то долголетняя мечта Анны Семеновны реализовалась – она получила диплом врача-терапевта и врача-инфекциониста. Она была в числе первых выпускников института, который затем стал называться Харьковским мединститутом.

По окончании мединститута Анна Семеновна работала участковым врачом в земской больнице в поселке Жуковка Брянской губернии, а затем в Смоленской губернской земской больнице и, кроме того, имела частную практику. На ее визитке так и значилось: «женщина-врач по внутренним, инфекционным и детским болезням». Частная практика, которая и должна была приносить основной доход, как тогда, так и потом была у Анюты весьма своеобразна. Денег с неимущих пациентов она не брала, более того, она им помогала всем, чем могла – деньгами, едой, одеждой и т.п. Такой порядок был заведен до революции и сохранился до конца ее дней. Оплачивали визит только состоятельные пациенты. Еще в 50-е годы прошлого века ее близкие могли получить примерно такую телеграмму: «Двум мужчинам быть в такое-то время на таком-то вокзале у такого-то вагона Анюта». Это означало, что Анна Семеновна, находясь, например, в Цхалтубо, закупила фрукты и пересылает их с проводником в Москву. К тяжеленным посылкам прилагался длинный список, в котором перечислялось кому, куда и сколько этих фруктов нужно доставить.

После революции, примерно в 1918-1919 году, Анна Семеновна пыталась уехать из голодной и неприветливой Советской России поближе к родным, в Харбин. Но из этой затеи ничего не получилось. Ее обманул проводник, который, получив задаток, довел Анюту до границы и исчез. Несолоно хлебавши, ей пришлось вернуться к мужу в Смоленск.

В начале 1924 г. Анна Семеновна переехала в Москву, куда ранее перевели на работу дядю Леву. Здесь она продолжала свою врачебную деятельность: заведовала домом матери и ребенка, была врачом-терапевтом амбулатории Госбанка, одновременно трудилась в терапевтическом отделении больницы им. Снегирева.

С 1930 г. по 1941 г. служила в больнице им. Боткина, сначала ординатором инфекционного отделения, а затем с 1939 г. заведующей инфекционным отделением и, одновременно с этим, была врачом-терапевтом в клинике профессора Вовси при Боткинской больнице. В 1937 году по навету соседки Анну Семеновну арестовали, и несколько недель продержали под следствием. Ей инкриминировали участие в каком-то антисоветском заговоре. Ее муж бегал по всяким инстанциям, поднял на ноги чуть ли не всю Москву. И, о чудо, Анну Семеновну отпустили и все обвинения были сняты. Она никогда об этом эпизоде своей биографии не вспоминала.

С начала Великой Отечественной войны, до отъезда в эвакуацию, заведовала здравпунктом на станции метро «Динамо».

Анна Семеновна эвакуировалась из осажденной Москвы со 2-м часовым заводом, взяв с собой всех ближайших родственников, в том числе и мою родную бабушку Клару Ильиничну.

До 1942 г., находясь в Казани (навигация уже закончилась, и в Чистополь завод не попал), Анна Семеновна работала ординатором больницы и наряду с этим старшим врачом временной инфекционной больницы, а также обслуживала рабочих часового завода. В Казани в январе 1942 г. умер дядя Лева. Переехав в Чистополь в мае 1942 г. она организовала поликлинику завода и была ее директором до декабря 1943 г.

По возвращении в Москву, она служила терапевтом-консультантом в поликлинике 2-го Мединститута. Асенька работала бы и дальше, но ее в период борьбы с космополитизмом, как и многих других, уволили с работы. Но ее пациенты приходили к ней домой, и она их бесплатно пользовала. Анюта во всякое время суток выезжала к больным в любой конец Москвы. Иногда она брала и меня с собой, и я с гордостью нес ее медицинский саквояж, точно такой, какой был на картинке у доктора Айболита.

Даже тогда, когда ее любимая сестра «баба Соня» умирала, Анюта пошла на вызов к серьезно заболевшему соседскому ребенку, поставила диагноз, назначила лечение. За время ее отсутствия Софья Семеновна скончалась. Это не было бездушие. Сестре она помочь уже не могла, зато могла помочь ребенку. Когда родные и близкие пытались отговорить Асеньку от далеких, особенно ночных вызовов, она неизменно отвечала: «Я дала торжественное институтское обещание помогать людям и этого обещания я никогда не нарушу». Спорить было бесполезно.

Анюта единственная из всех братьев и сестер получила высшее образование, чем очень гордилась, поскольку всего добилась сама.

Анна Семеновна была абсолютно бескорыстным человеком и материально помогала не только многочисленной родне, но и своим пациентам. При этом она была очень энергична и властна – ее решения были абсолютны и не подлежали обсуждению. Весь дом держался на ней. Я ее застал уже больной старушкой, похоронившей мужа, всех своих братьев и сестер, и называл ее бабушкой. Когда мама получила комнату, а потом и квартиру на Университетском проспекте, бабушка переехала к нам и обязанность ухаживать за ней лежала на мне. Она была к тому времени парализована и не могла сама себя обслуживать. Умерла Анна Семеновна 7 февраля 1964 года.

С 1924 г. параллельно с учебой Э.С. Виленская работала в различных организациях: машинисткой в читинском клубе совработников, счетоводом в московской конторе Госбанка, помощницей редактора в издательстве «Огонек», Финиздате. В 1931 г. Виленская перешла в издательство массовой партийно-политической литературы «Маспартгиз». Эта организация в 1931 г. и командировала ее на учебу в Редакционно-издательский институт ОГИЗа. После его ликвидации в 1933 г. Виленская была переведена в Историко-философский институт (МИФЛИ) на исторический факультет. Однако и здесь закончить образование Эмилии Самойловне не удалось.

МОСКВА

Окончив школу, мама в 1925 году переехала в Москву и поселилась в квартире своей тетки Анны Семеновны.

В Москве мама некоторое время училась в Высшем литературно-художественном институте, ректором и профессором которого был известный поэт В.Я. Брюсов. Мама любила и знала поэзию, а в школьные годы и сама писала неплохие стихи. Этому занятию она и хотела себя посвятить. Но Брюсов в октябре 1924 г. умер, а институт через год после смерти его основателя распустили. Других учебных заведений подобного рода тогда не было, и маме заново пришлось искать место учёбы.

В 1926-1927 гг. она последовательно пыталась поступить в Московский промышленно-экономический институт им. Рыкова, институт Народного хозяйства им. Плеханова, в I МГУ. В 1929-1930 гг. Виленская училась на курсах заочного образования при I МГУ. Однако перевестись на очную форму обучения ей никак не удавалось.

Не желая сидеть на шее своих родственников, мама, видимо по протекции Анюты в феврале 1926 года, поступила на работу в Госбанк и проработала полгода в его Московском отделении младшим счетоводом. Человеку творческого склада, каким была мама, эта работа вряд ли приносила удовлетворение. Но в жизни, казалось бы, ненужные знания, потом оказываются нужными и востребованными. И навыки счетного работника, которые она получила в Госбанке, не раз потом помогли маме выжить и сослужили ей неплохую службу.

Одновременно мама активно занималась самообразованием и подготовкой к поступлению в институт. Но с институтом дела обстояли сложнее. Дело в том, что в то время на вступительных экзаменах даже в гуманитарный институт сдавались все предметы школьного курса, но это было преодолимо. Мама хорошо училась в школе и потом не раз помогала мне решать школьные задачи по алгебре и геометрии.

Непреодолимым было другое: гуманитарные вузы были почти все коммунизированы и беспартийных туда не принимали. К тому же, поступлению в институт мешало ее социальное происхождение. «Из семьи служащих» в Вузы почти не принимали. Изменить же свое социальное происхождение никто не в силах, мы же не выбираем себе своих родителей. Советская власть всегда учитывала это обстоятельство, проводя свою анкетно-классовую политику. Служащие, особенно на ранних этапах существования Советского государства, были не то чтобы классово чужды новой власти, но классово ненадежны. Одним словом, «попутчики» – словцо, которое было пущено в оборот одним из руководителей РАПП И. Вардиным и имело в то время широкое распространение.

Мама была принципиально честной и правдивой, часто во вред себе. Она не могла написать неправду в анкете даже ради достижения поставленной цели, и поэтому на протяжении шести лет, вплоть до 1931 года, дорога к высшему образованию для нее была закрыта.

В декабре 1928-го во время командировки в поезде от сердечного приступа умер мой дедушка Самуил Семенович Виленский. Похоронили его на станции Тайшет. Было ему всего 45 лет. В то время он работал распространителем в Акционерном издательском обществе «Огонек» и от его имени развозил продукцию или заключал коммерческие договоры. Семья лишилась единственного кормильца. Издательство пошло навстречу и, хотя в стране была безработица, взяло на службу дочь своего умершего сотрудника. Так мама впервые попала в издательство, в котором работала помощником редактора или, как она говорила, девочкой на подхвате.

[ВЫДВИЖЕНЦЫ[32]]

Так называемый ленинский набор в партию происходил после смерти Ленина. Впрочем, если бы и при жизни, то не он бы его осуществлял и контролировал. Дело, видимо, происходило так: в районы или на предприятия давалась разнарядка. Укрепило ли это партию морально? Прием в партию – дело сугубо индивидуальное, а не массовая кампания, особенно, когда речь идет об однопартийной системе и о господствующей партии. Много ли имен знаем мы, которые выросли в видных деятелей из числа привлеченных по ленинскому набору?

А потом кампания выдвиженцев... С двумя выдвиженцами мне пришлось столкнуться.

Первый с завода «Борец» – Ратнер. Он был из числа рационализаторов и изобретателей. На рубеже 20 – 30-х гг. он был привлечен на работу в журнал «Изобретатель» (издательство «Огонек») то ли на должность консультанта, то ли литработника. Человек он был малограмотный, но хорошо разбиравшийся в производстве на уровне тех лет. Он целыми днями ходил по предприятиям, выявляя рабочих – изобретателей и рационализаторов. Не считал для себя зазорным, консультироваться с главным консультантом редакции профессором (в то время) Чудаковым. То же, что писал Ратнер, приходилось переписывать заново зав. редакцией[33], а иногда он прибегал к моей помощи. Не знаю его дальнейшей судьбы, но он явно был перспективен и не кичился ни своим классовым происхождением, ни новой своей ролью.

Впрочем, такого же рода выдвиженцем являлся Юзеф Полевой[34]. Безо всякого образования, и к тому же с чисто одесским вариантом русского языка, он попал прямо в Институт красной профессуры.

Важно, что как один, так и другой относились к своему выдвижению без мысли о том, чтобы сделать карьеру, без высокомерия и спеси.

Иным был третий известный мне выдвиженец. Кажется, фамилия его была Кондратьев. Он тоже был выдвинут в редакцию в качестве секретаря выпускающего журнала «Финансы и народное хозяйство»[35].

Заведующей редакцией была Елена Яковлевна Ревзон, женщина образованная, интеллигентная, большая приятельница Куйбышева. Она не могла сработаться с Кондратьевым и из-за его малограмотности, и из-за того, что тогда называли комчванством. Она ушла, а он сумел быстренько занять ее место, и в редакцию требовался ответственный секретарь, он же и выпускающий.

Я была назначена на эту должность, которая для меня была совершенно новой. На помощь Кондратьева рассчитывать не приходилось. Мне повезло в типографии с метранпажем, старым опытным типографщиком. Он обучил меня строить номер, так что другие метранпажи не догадывались о моем недавнем невежестве и говорили: «наконец-то в журнале появился человек, за которого нам не надо работать».

Кондратьев, проработав в должности выпускающего год с лишним, так и не заинтересовался тем, как монтируется номер. Зато он любил писать статьи. Чаще всего это было изложение каких-нибудь инструкций или сокращенный вариант передовицы «Правды». За это платили гонорар, а править статьи, как ответственному секретарю, полагалось мне.

Работая в издательстве, мама упрямо готовилась к вступительным экзаменам и одновременно занималась английским языком на курсах, которые вел С.К. Боянус. Благодаря этим курсам, мама свободно читала на английском языке научную и художественную литературу. Сохранился ее перевод полузапрещенной в СССР работы К. Маркса «Тайная дипломатия», который она сделала в 1930-е годы.

Вечера, когда на курсах не было занятий, она проводила в Ленинской библиотеке, осваивая мировую классическую литературу. Здесь же она и познакомилась в 1929 году с Митей Веретенниковым и вскоре стала его женой.

[МИТЯ ВЕРЕТЕННИКОВ[36]]

Я в долгу, в неоплатном долгу перед двумя людьми, погибшими в сталинской мясорубке 30-х годов, тогда как я сама отделалась «малой кровью».

Они не являлись государственными деятелями, их жизненные масштабы были намного скромнее. И все же история каждого из них отличается своей неповторимостью и шире освещает наше трагическое прошлое.

Один из них – Дмитрий Владимирович Веретенников. Это был мой первый муж, разойдясь с которым в 1931 г., я продолжала сохранять самые дружеские отношения.

Раньше, чем начать рассказ о Мите Веретенникове, объясню, откуда взялась вторая фамилия.