Евангелие от Якоря (фрагменты рукописи)

Кольченко Евгений Андреевич. Евангелие от Якоря (фрагменты рукописи)

Евгений Андреевич Кольченко – художник-монументалист, живописец, график, скульптор, педагог, шестидесятник (1933-1997), при жизни не был признан, оценка его творчества пришла позже: сегодня две детские художественные школы, которые он когда-то возглавлял (в Севастополе и в Мытищах), носят его имя.

«Все дети талантливы» – утверждал Е.А. Кольченко. Педагог должен стремиться к тому, чтобы «расковать внутренне каждого ученика, дать ему возможность поверить в свои силы».

Предисловие

А. П. Дурасов, коллега и соратник Е.А. Кольченко

Готовый ответить на любой вопрос, в себе вполне уверенный человек (иначе как учителю с детьми работать) неуверенным оказывался лишь в вопросе веры. Не выбирая готовых ответов и поговаривая об ожидающей за гранью жизни «фабрике червяка», он прежде искал основания и смыслы земного существования, считал, что именно здесь и сейчас вдохновение художника соединяет воедино понятия Света – Неба – Бога.

Если как следует разобраться в содержании его работ, можно сказать, категорическим атеистом не был. Как всякий ездок в незнаемое, всё сверяя, испытывая на себе, он был настороженно недоверчивым, но при том веры ищущим.

Как художник, относящийся, по меньшей мере, без предубеждений и с уважением ко всем религиям, он позволял себе быть веротерпимым неверующим, но только не вероотступником собственной души, коей доверялся всецело, а та верного послушника просветляла и подвигала к обретению веры, чем в совокупности и являются его произведения.

Замыслы возникали у него, как у всех, по конкретному зрительному поводу, но окончательно форма и содержание сугубо головных картин вызревали вместе со словесными образами. Или же по-песенному вытекали, как из некого священного ручья, уже «положенными на слова» заготовленного текста.

Вина из бутылки, не откупорив тугой пробки, не испить, не распробовать. Вот и содержание его картин для всех так и осталось за семью печатями, нераскупоренным, нераспробованным, неотведанным. Не зря же он числил себя капитаном Немо в никем не обнаруженном Наутилусе (в переводе Немо – никто, Наутилус – неизвестный). А тайники душ наших всегда, как наглухо задраенные люки подлодки, вскрыть можно только изнутри. И, прежде всего, он сам внутри самого себя откупоривал пробки откровений от своей задушевной настойки. Но со временем с высоты прожитых лет все непростые обстоятельства жизни, не говоря об опалённом войной детстве, виделись ему в отстранённых мироощущениях.

Пресловутому «жареному петуху» его голову клевать не было никакой нужды: голова и сердце и без того пребывали в постоянном теснении. Оттого на первый план выходили даже не его личные, исповедальные мотивы, а из них вытекающие давно им выстраданные размышления: о Войне и Мире, о Земле и Небе, о месте Человека на Земле и о месте Художника в Человеке. Желание высказать всё это (одно слово – УЧИТЕЛЬ) и стало главной движущей силой его творчества.

В его картинах изображение, само по себе значимое, служит ещё и обложкой, кроющей тщательно продуманный текст. Чтобы в их многозначных деталях раскрыть припасённый автором эквивалент слов, зрителю и надобно стать «откупоривающим пробки» читателем.

Без этого даже и вызывавшие у всех интерес, вроде бы совершенно очевидные по сюжету картины были поняты едва ли наполовину. Остальные, вовсе не понятые, представлялись при известном потенциале автора, что уж греха таить, странно заурядными. Эти работы, до наивности непритязательные, кодированы им по известному принципу: два пишем, четыре в уме. И все их переменчивые смыслы раскрываются в парах одноимённых картин, в дуэлях и параллелях с другими картинами и не раз бумерангом перечитываются.

Некоторые, будто незаконченные, работы он не дописывал с умыслом, а что-то даже портил, но отнюдь не в самокритичном порыве – намеренно, по сюжету, в ответ не оправдавшимся надеждам…

Закадровый текст, в котором не поменять и слова, буквально слово в слово восстановлен по пересказу самого автора. Из непрочитанных произведений неуслышанного художника-глашатая получилась книга, которая писалась и на протяжении нескольких лет до мелочей вспоминалась по давнему тому рассказу.

Тогда как в сказке Андерсена «Новое платье короля», платья на короле не увидели, то в картинах Кольченко, напротив, увидели одно «платье», а художник для всех остался невидимкой. Он же был бы рад поменяться ролями с голым королём и стать у всех на глазах нагим и совершенно видимым. Ради этого был готов не платье – кожу с себя содрать, только бы в наготе души своей до анатомии, до атомов обнаружить внутреннего света частицы.

* * *

Подводя итоги многолетнего следствия (велось оно с разной интенсивностью с 1997-го по 2017-й годы), достойного, право, талантов Шерлока Холмса, можно с уверенностью и без ложной скромности заключить, что творчество Е. Кольченко, то есть его роман в картинах, подобных вместительным матрёшкам, оборачивающимся к нам то одной, то другой стороной – это нечто беспрецедентное… Во всяком случае, невозможно припомнить какие-либо аналоги его работ – кажется, ничего подобного пока и не было.

Изображение любой добротно сделанной картины, как вещи станковой, самодостаточной, говорит само за себя и, не считая искусствоведческих разборов, слов, как-то комментирующих содержание, обычно вовсе не требует. Но в том-то и дело, у Кольченко картины как раз не самодостаточны – то ли он картины писал сразу между строк, то ли строки между картин. Как бы то ни было, раскрываются они с отсылкой на другие произведения, и при этом он всё это, как на спицах, связывал воедино.

Перевод изображений в вытекающие из них тексты никак нельзя квалифицировать как пресловутую банальную «литературщину», противостоящую, так или иначе, поискам выразительной формы и, собственно, самой изобразительности. Для него всё, что он писал, включая и литературную составляющую, было, как ни для кого, жизненно важно. <…>

Так что сему небывалому явлению, наверное, невозможно найти место среди всего, что только было и есть в изобразительном искусстве. Прежде всего, явление это надо осмыслить и как-то означить, маркировать, конкретно наименовать, ну а затем, уже ни с чем не спутав, отдельно поставить на подходящую искусствоведческую и музейную полочку…

О Евгении Андреевиче Кольченко

А.П. Дурасов, Л.Ф. Кольченко

Евгения Андреевича Кольченко нет с весны 1997 года, но это кажется невозможным для тех, кто его знал, для кого он был и остался воплощением жизни во всей её полноте. Природа, не скупясь, отмерила ему ума, таланта, силы, и, конечно, в глазах детворы он выглядел не иначе как дядей Стёпой или, по Ю. Олеше, большеруким, дарующим свободу гимнастом Тибулом. Этими всё могущими руками горы воротить, а он нянчился с детьми. Впрочем, отец и мать были педагогами, и для него, художника, «сильнее всех иных велений» стало призвание – быть учителем. А учителем самого Кольченко был А.Д. Гончаров, ученик В.А.Фаворского. И именно сия завидная родословная вывела его в круг преданных высокому искусству шестидесятников. Достаточно упомянуть, что в Союз художников рекомендовали его выдающиеся художники: Н. Андронов, Ю. Бурджелян, А. Лабас. А нынче имена его учеников известны не только в России. Среди них живописцы, графики, монументалисты, художники театра, преподаватели и директора художественных школ, вузов, сотрудники музеев.

Все мы родом из детства. Страна его ребячьих грёз – Древняя Греция. И, должно быть, своё причастие эллинской культуре он принял не иначе как на ощупь, когда впервые подержал в своих руках черепки, монеты, найденные где-то возле Херсонеса. Археология для него, как завзятого коллекционера, на протяжении всей жизни была полем притяжения, пространством, где существовал, независимо от места нахождения. Странствия духа во времени – пространстве определили и его настоящую одиссею: археологические экспедиции, спелеологические маршруты, работа в отряде подводников, служба «технарём» на лётном поле и 9,5 тысяч миль на исследовательском судне Академии наук.

Воевать не пришлось, но довелось ребенком сполна изведать горечь оккупации, где месяц шёл за год, а год – целая жизнь. После войны, проходя школу выживания в сотрясаемом взрывами подрывников голодном Севастополе, выглядел, по собственному признанию, «аки скилет», что не мешало ему развлекаться раскопками начинённых металлом развалин в числе сорвиголов, головы терявших, устраивая рискованные «салюты». Впоследствии, чем бы ни занимался, как только на экране появлялись кадры времён войны, тотчас обращался к телевизору. Война и в творчестве была мучительно притягивающей темой. На выставке, приуроченной к З5-летнему юбилею Победы, участвовал сразу с тремя работами. Спустя 15 лет, тоже в юбилейном 1995-м году, военной темой жила вся школа, ею прониклись мальчики и девочки.

Но и мирная жизнь не была для него мирной – в решении принципиальных вопросов, не скрывая неприятия серого «официоза», умножая врагов и друзей, был всегда бескомпромиссен. Этот его «глас вопиющего» спас-таки на градостроительном совете Севастополь от очередного монументального монстра. И так не раз – дух и стать бунтаря заставляли брать огонь на себя, будто от рожденья выпала ему эта роль…

В шесть лет бросился в яму под град камней, летевших забавы ради в подвернувшегося щенка, а в почтенные шестьдесят устроил себе испытание прыжком в море с 10-метровой высоты. Сохранив до самых седин неиссякаемый запал юношеского романтизма, он мог бы дать фору героям повестей А.Грина, вполне вписавшись в их колорит, именно как явление средиземноморское. Была б его воля, и школу свою непременно прописал бы где-то там, на перекрёстке эпох и культур.

В 28 лет он уже директор Севастопольской детской художественной школы. Действительно, рядом плескалось море, наличествовали и обожжённые зноем древние руины Херсонеса. К нетленным ценностям можно было прикоснуться самым непосредственным образом, ощущая на ощупь кончиками пальцев связь времен. Это, видимо, и стало поворотным моментом в осуществлении программы, альтернативной обычным школам и студиям. И затем стрелка его педагогического компаса, совершив крутой поворот, определила следующие направления:

1. Развитие образного мышления, расширение кругозора, обеспечение эстетической базы. Задания, провоцирующие творческую активность детей в программе, учитывающей возрастную эволюцию и не имеющей строгих рамок, дабы не сковать инициативы педагога и ученика;

2. Как постоянная доминанта, основополагающие понятия искусства и секреты мастерства, на коих зиждутся достижения прошлого и настоящего, будь то египетские рельефы, иконы или именовавшиеся «разрушительными» течения современной живописи. Демонстрация широты палитры всевозможных средств художественной выразительности;

3. Непременное участие во всех видах изобразительного творчества. Кроме основы (живопись, графика, скульптура), ещё и монументальное, театральное, декоративно-прикладное искусство и архитектура. Раскрытие точек соприкосновения изо-искусств с музыкой, театром, поэзией. Синтез искусств, осуществляемый на практике в конкретных проектах.

С эрудицией и заразительным энтузиазмом одержимого своими идеями человека, учеников обращал в своих единомышленников. Даже и директорский сан не мешал быть заводилой: пространные монологи-лекции имели продолжение вне стен школы, будь то на пленэре, на краю раскопа или в троллейбусе…

Один из учеников первого выпуска делил весь свет на тех, кто учился в «художке» Кольченко, и остальных, в ней не учившихся. Другой говорил: «Нет у меня отца, кроме Евгения Андреевича, и если бы не он, стал бы уголовником». А спустя 35 лет резюмировал: «За всё время школа не выпустила ни одного мерзавца». Все те воспоминания, случаи забавные или серьёзные, как иллюстрации того, чем тогда была художественная школа для ребят, ну а теперь – для её повзрослевших выпускников.

У Евгения Андреевича тоже было своё деление: «Есть художник, а есть ремесленник. Художник создаёт свой, ни на что не похожий мир, а ремесленник компонует (компилирует) реальность из уже известных предметов и явлений». Его школа, хотя и была реальностью, но уникальной, и она была именно ни на что не похожим, им созданным миром.

Независимые планы начинающего педагога поначалу казались невозможными, но судьба благоволила, да и высокие инстанции до поры до времени не очень заботило происходящее в школе. Всё это вкупе с его неуступчивым характером и позволило добиться в короткое время несомненных успехов.

На международной выставке «Моя страна – мой дом» (1966 г.) Союз представляли лучшие студии и школы, но никто не собрал такого урожая дипломов, медалей, как периферийная, малоизвестная Севастопольская детская художественная школа. Позже для специалистов откровением стала выставка школы в Москве. На её открытии сам Коненков (а авторитета выше, пожалуй, тогда было и не сыскать) назвал работы учеников «явлением в культурной жизни столицы». Работы юных севастопольских художников демонстрировались с успехом в Голландии, Франции, Швеции, Дании, после чего в зените славы виделись самые радужные перспективы, но победителей судят…

Уже в самом факте международного признания ревнивые недоброжелатели нашли крамолу – свидетельство прозападнической ориентации школы. Их противодействию помог случай – в городе выявили «антисоветскую группу». В числе «молодогвардейцев» была ученица ДХШ, дочь адмирала (звания лишили), внучка контр-адмирала, главкома ЧФ Октябрьского. И тогда случилось самое страшное – как всадника, на всем скаку его выбили из седла на гребне успеха, по прошествии 9 лет подвижнической работы. Он потерял разом всё: семью, школу, любимый город у моря. Пришлось начать жизнь сначала. Судьба привела в Абрамцево, затем в Мытищи. Но нет худа без добра – нашлось время для разнообразной деятельности: археологические экспедиции, живопись, монументальные и архитектурные проекты, дизайн выставок, в том числе международных. Благодаря его усилиям в неординарно оформленных залах ожил по-настоящему Мытищинский историко-краеведческий музей. Он инициировал в нём выставки, организовывал вечера, привлекая творческую интеллигенцию города, области, Москвы. И так музей стал выполнять ещё и функции Дома художника и культурного центра. Наконец, в 1982-м году была развёрнута и его собственная персональная выставка, а в 1983-м состоялось «второе пришествие» в педагогику – Е. Кольченко снова, на этот раз в Мытищах, возглавил детскую художественную школу.

Вопреки поговорке, что «дважды в реку не войти», для него все вернулось на круги своя. И как самое ценное наследие, вольнолюбивый дух Севастополя, перекочевав с Понтийских берегов, «колонизовал» в Мытищах островок в 200 кв. метров, захватывая на его территории каждый год столько же детских сердец.

Как магнитом, тянуло к нему «перебежчиков» из других школ, студий, кружков. Скованные, замороженные, они постепенно оттаивали в доброжелательной творческой атмосфере. Выбор этих детей, имеющих возможность сравнения, со всей очевидностью указывал, на чьей стороне истина. В Мытищинской школе ребёнок, впервые взявший в руку кисть, всерьёз воспринимался творцом, самостоятельно мыслящим художником. Его не принуждали к чему-либо, для него ещё несвойственному, не натаскивали «правильными» приемами – только опекали в саморазвитии, создавали условия для непринужденных откровений, для раскрытия его творческих задатков. «Если бы не профанация детского творчества в школах, студиях, мы бы сейчас жили в совсем другой стране, – не раз говаривал Евгений Андреевич в ответ на рассуждения о превратностях времени. – Все, что имеем, есть результат хронического засилья непрошибаемо-консервативной системы обучения».

Ему бывало достаточно одного слова, чтобы совершить переворот в мыслях ученика, после того видящего работу свою в новом свете. Однако, умея вести за собой, был готов разделить точку зрения ученика, мог войти в обозначенную личностью систему координат. Ему верили как Богу, всякий раз с трепетом несли работы в ожидании суда «в последней инстанции», а он… боготворил их работы, свято верил в непогрешимую их интуитивную гениальность. И надо было видеть его глаза во время просмотра, то, как они загорались перед достойными всяческих похвал работами.

Не произнося детям заумных слов, избитых, ничего не говорящих фраз, допустим, по поводу отсутствия цветовой гармонии, композиционной выразительности, конструктивности, он мог как бы в шутку, а вместе с тем и всерьёз, упрекнуть за «несносный желток», за «рассыпанный горох». Или мог попросить не запускать в работу «червяков» – всем все ясно и всем, включая даже незадачливых авторов, весело. После подобных шутливых, но метких замечаний, все уже сами видят пестроту крикливых красок, несобранность композиции, безвольную невнятность линий. Вместе с тем учитель мог добрую половину урока занимать своих учеников стихами и рассказами о внепрограммных писателях, художниках. А ещё, сплетая всё это картинами из пережитого, как очарованный жизнью странник, в свою очередь, их пережитым завораживал. Как из рога изобилия воспоминания лились каскадом зримых образов: возникали из морского марева скалы Корфу, с ними в класс вплывали престранные обитатели морских пучин, шум волн сменялся шорохами, запахами поющей ночной пустыни… Другой раз, по настроению, зачинал какую-нибудь полузабытую песню или из того, что обычно распевают у костра. Слова знакомые, незнакомые дружно подхватывались, и было уже трудно понять, кто чей репертуар исполняет: «У девушки с острова Пасхи родился коричневый мальчик…».

Так, непринуждённо, экспромтом, как главным условием живого творческого процесса, всё и проходило. Всё это, как и феерические, ни с чем не сравнимые карнавалы, к которым загодя готовились целую четверть, было частью захватывающей общей программы, в которой всякий раз заново, создавая эффект горящих глаз, возникала атмосфера праздника души. Тогда весь мир, действительно, виделся театром, возведенным эстетским волшебством в художественную ценность, как высшую ценность бытия.

В старые времена понятие «школа» было личностным. Школа Кольченко была так же во всех смыслах личностна и уникальна. Всячески пестуя различные способности и интересы, в ней не шили обязательной для всех униформы единообразного видения и единообразных приемов. Задатки от Бога, а вот их реализация и обрамление в те или иные одежды идёт от конкретного педагога в процессе «индпошива». Первая заповедь педагога, как и врача – «не навреди», то есть не остуди пыл ученика, навязывая что-то ему чуждое. Потому-то и всякая выставка учащихся школы была тогда калейдоскопом индивидуальностей.

У Мытищинской школы наверняка найдутся, что называется, братья по разуму, по духу. Но даже в тех школах, где, возможно, придерживаются подобных взглядов, всё же трудно найти директора, художника-педагога, убеждённо и самозабвенно осуществлявшего свои идеи на столь высоком уровне. Во всяком случае, отличие будет разительным, ведь личность Евгения Андреевича, накладывая на учеников отпечаток на всю жизнь, превалировала надо всем, даже над его методой и над самим понятием «школа».

Евгений Андреевич был убежден: главным образом учить следует именно композиции, как своду высших законов для всех видов, жанров искусства. В одной упряжке композиции все компоненты произведения: конструкция и пространство, движение и ритм, цвет и линия, форма и фактура. Он следовал Фаворскому, утверждавшему: «Грация – красота отдельного предмета, а гармония – это красота пространства, понятого как мир, бесконечно сложный и замкнутый». Каждый художник раскрывается в том, как он «берет отношения», и искусство композиции – это тоже своего рода «теория относительности», не уступающая в космической всеохватности эйнштейновской теории. И вообще, искусство, как он считал, невозможно без эмоционального настроя на результат, и оно не должно быть делом абстрактно-отвлеченным. Творчество детей, наравне со взрослым, должно быть к чему-либо приложимо и так или иначе востребовано. То есть оно непременно должно иметь выходы в жизнь, тем самым замыкая жизненный круг: человек создает среду, среда – человека. Эту глобальную идею удалось-таки практически реализовать в беспрецедентном ансамбле росписей детей 7–15 лет в театре кукол «Огниво», что стало еще одним, и весьма веским, аргументом в пользу уникальной методики.

Но были и проблемы. А из них самая больная – это так называемая утилизация детских работ, коими полны фонды всех художественных школ, а мытищинской, в особенности… Его давней, так и не осуществившейся мечтой была организация первого в стране Музея детского творчества, государственного, во всероссийском масштабе. Надо сказать, что на первых порах потенциал хотя бы и одной Мытищинской школы был бы для того достаточен. Школа в начале кризисных 1990-х, несмотря ни на что, процветала. По работам одного только полугодия можно было составить выставку, количественно сопоставимую отчетной выставке московских школ, с работами, качественно не уступающими, а уж в творческом плане явно превосходящими. Школа каждый год регулярно организовывала по нескольку своих выставок: в городском музее, во дворце культуры и, конечно, в собственных стенах.

В неравной схватке с болезнью он бился до последнего, ничуть не походя на тяжелобольного. Уже зная, что отпущено ему немного, в больничной палате всё же готовился писать акварелью, о текущих школьных делах говорил, по-прежнему блестя глазами, и строил планы на будущее, давая нам распоряжения. Всего за неделю до кончины, между обезболивающими уколами, как ни в чем не бывало, принимал в привычной веселости гостей, себе ни на йоту не изменяя, подтрунивал над посетителями, ёрничал по поводу своего положения, словно глядя на себя со стороны… В широком поле в последний путь его провожала безмятежная синева весеннего неба… Вот так, под легкий бриз, корабль с неколебимо надутыми парусами входил в вознесённую ввысь бухту.

«В древнегреческой трагедии действует рок и герой, и мы, сочувствуя герою, переживаем за него. Рок – судьба, но герой остаётся героем». (В.А. Фаворский). В своё время Е. Кольченко предлагал назвать Мытищинскую художественную школу школой имени В.Фаворского, и вполне возможно, чего он, конечно, предвидеть не мог, это не получилось тогда только лишь для того, чтобы теперь школа носила его имя.

ПЕТЯ И МАТИСС

«Петя и Матисс» была второй статьёй, написанной с Евгением Андреевичем в две руки, способом Ильфа и Петрова. Ранее в «Юном художнике» опубликовали статью «К двадцатилетию ДХШ гор. Мытищи». Статью «Пятя и Матисс» готовились напечатать в ближайшем номере с фотографиями интерьеров театра «Огниво». В редакции отметили, что в журнале не было подобного материала о востребованности детского творчества. Но статью так и не напечатали из-за инцидента, произошедшего на совещании в редколлегии журнала, где обсуждалась программа художественных школ, представленная институтом им. Сурикова. Навязываемая школам ещё одна унифицированная программа энтузиазма не вызвала. Первым с присущей резкостью отозвался о программе Е. Кольченко. И его отповедь неожиданно для организаторов совещания получила аргументированную поддержку. Мнения разделились, проект провалился, а статья «Петя и Матисс» осталась в столе у редактора.

Пора признать, детское изобразительное творчество – неподражаемая часть нашей общей культуры, такая же как, скажем, народное творчество, и для всех нас, взрослых и детей, столь же значимая. Возрастные преломления в меняющемся мировосприятии ребёнка, а затем уже подростка, дают детскому творчеству всякий раз новую образную основу, но одно неизменно – это на разных этапах, без каких-либо оговорок, искусство, и искусство вполне полноценное, свои собственные критерии имеющее.

К сожалению, в эстетически не ахти как развитом обществе правовой и искусствоведческой констатации этого факта препятствуют неизжитые предрассудки. В лучшем случае, на детские работы смотрят со снисходительным умилением. А выражая-таки бурные восторги, в качестве похвал раздают банальные сравнительные эпитеты: «Подумать только, этот Петя – вылитый Матисс!». Но почему не наоборот? Дети ведь ни в коей мере не подозревают о существовании великого художника, тогда как тот, не стесняясь испытанных влияний, всегда подчёркивал своё стремление к детскости, к радости цветоощущений и к выразительной наивной простоте.

«Если не будете как дети, не войдёте в Царствие Небесное», – наставление это, в первую очередь, важно для художника, стремящегося попасть туда во всякой очередной работе. Способность видеть всё как в первый раз, удивляясь сущим пустякам и поминутно по-детски восклицая на каждом шагу очередное «Ах!» – это профессиональное качество художника, отличающее его от прочих взрослых людей. И без этого качества в нашем деле заоблачных высот не достичь. Так следует ли спешить обучать детей так называемому «настоящему» взрослому искусству, обращая их до срока в усталых и скучных взрослых, если имеется такой яркий феномен, как ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО?

Обратившиеся к нему школы, пестуя и развивая их творчество в согласии с возрастом, имеют шансы стать не по названию, а по самой сути художественными. Со стороны детей и родителей вечную проблему представляет отнюдь не детский вопрос: что нужно, чтобы стать Художником? Есть мнение – им следует родиться. И есть мнение обратное – все от рождения гениальны. Так или иначе, сходятся на том, что необходимо учиться. Но вот только, как и чему учиться? Ответ призвана дать художественная школа, но, увы… Ищущему истины луч света не брезжит в консервативных недрах нашей системы художественного образования. Здесь учат от мала до велика без какого-либо разбора, по одним и тем же академическим рецептам, благо всегда сие безразличие можно оправдать Великими Традициями. Обучающихся грамоте учат на самом деле банальному срисовыванию, всем определяя одно и то же «как надо», при этом исключая эмоции и нисколько не задевая воображение. Так и стригут под одну гребёнку потенциальных Рембрандтов, Ван-Гогов, доводя и их до уровня взрослой посредственности.

Самое страшное при невозможности шагнуть за твёрдо означенные «красные флажки» – это то, что таким образом с детства закладывается инертность, безынициативность. А в итоге этот ныне всеми наблюдаемый факт – полная профессиональная несостоятельность большинства выпускников школ, училищ, вузов. Не случайно же возникло понятие «преодолеть школу». Но чего стоит обучение, которое непременно всем приходится преодолевать?

И не самый осведомлённый читатель представляет, что на достаточно серьёзный заказ, в частности на художественное оформление интерьеров театра, может претендовать только уже зарекомендовавший себя опытный художник-монументалист или, что уже менее вероятно, бригада подающих надежды молодых специалистов из Строгановского училища. И уж тем более невероятным представляется то, что произошло в подмосковном городе Мытищи.

Чтобы стать автором росписей в открывающемся театре кукол, тут оказалось достаточным, небывалый случай, учиться в местной художественной школе. Впрочем, необычна и школа, педагоги которой, отказавшись от спускаемых свыше программ и методик, предали забвению и будто обязательный «краеугольный» принцип – от простого к сложному. Здесь, прежде всего, взялись учить как раз самому сложному. Вне всякого сомнения, в изобразительном искусстве это композиция, целенаправленная работа с формой, то, без чего на самом деле линии по листу не провести осмысленно. Пропорции чёрного и белого, отношения скульптурных объёмов и цветовых масс художник не просто «берёт с натуры» – всё это приходится даже не столько выстраивать, сколько перенастраивать, сочинять, придавая форме содержательное значение. Так что по-настоящему творческое развитие невозможно в отрыве от процесса воспитания композиционного мышления. А это сродни обучению чтению. Даже выучив буквы, можно так и не научиться складывать их в имеющие смысл слова. И чем раньше берётся существенный «слоговый» барьер, тем больше оснований на то, что творческая личность состоится.

Школа экзаменов не проводила. Поступали все желающие заниматься. Преподавателям при этом немалого труда стоила работа с «сырым материалом». В череде лет проходил выпуск за выпуском, и каждый со своими запоминающимися достижениями – работы мытищинских вундеркиндов по достоинству оценили и во Франции. Но всё же немало воды утекло, прежде чем ученики МДХШ созрели для великих свершений. Ведь и на таком радужном фоне работы по оформлению Театра Кукол – ни с чем не сравнимая, куда более грандиозная акция. Ещё бы, бесстрашно возложить весь этот труд на детей от 7 до 15 лет! Тут можно говорить о благосклонности судьбы, позволившей осуществить этот не имеющий аналогов, рискованный эксперимент. Но надо отметить мужество и такт руководителя театра Станислава Железкина. И свободу действий, предоставленную муниципалитетом, управлением культуры. Последнее особенно преумножило наглость наставников, совершенно уверенных – их питомцы создадут произведения искусства, достойные так называться, без скидок на возраст.

В немыслимо короткий срок маленькие художники, импровизируя, расписали всё от и до: вестибюль, коридоры, зрительный зал. Кроме того, украсили фасад здания вставленными в ниши стен панно. В интерьерах площадь росписей составила 80 квадратных метров. Дабы не ограничивать возможности каждого отдельного члена бригады, а её составили 16 не похожих друг на друга авторов, задача создать стилистически единый комплекс всего убранства Театра изначально не ставилась.

Тем не менее, по наитию творцов и при минимальном ненавязчивом руководстве получился удивительный ансамбль, в котором любая часть целого несла печать ничем не подавляемой, всячески поощряемой авторской индивидуальности. Помогло то, что в разделённых стенами коридорах исключалась прямая конфронтация несовместимых творческих затей. В лабиринте простенков каждый закуток – отдельное, организованное одним-двумя авторами пространство со своей темой и настроением. Подпадал под него и зритель, уже не томящийся в ожидании первого звонка. Спектакль начинался даже не с вешалки – с первого взгляда на стены.

Зрительный зал встречал как раз калейдоскопом ярко выраженных авторских концептуалий. Здесь всё по-балаганному шло вразнос, стирая границы сцены и зала. Но столь рискованная в ответственном деле свобода детского творчества себя оправдала. Росписи непредумышленной взаимозависимостью оживили стены и по-соборному одухотворили единое пространство зала и сцены. Между тем, формально, эвритмия пляшущих жестких линий в контексте с певучими, озвученными цветом силуэтами наладила искомый баланс органики-геометрии. Расписные стены, как венецианские набережные, разноголосо ряженые разно-костюмными персонажами, обрамляли зал – шумную гавань со швартующимися по креслам зрителями…

Как же непостижимо много вмещается в эти ёмкие сосуды – в детские головки и сердца! И как им вольно плавать в безбрежном океане культур, выуживая в разных эпохах, что можно тотчас примерить на себя, переварить и по-детски неожиданно развить в своих фантазиях, комбинациях, композициях! Зрители, дети и взрослые, в ожидании кукольной мистерии, как суда, судёнышки к плаванью готовились. Глядя в оба, вращая во все стороны головой, ныряли из росписи в роспись и без разводящей сюжеты паузы перенастраивались всякий раз на новый лад. В восприятии этих следующих один за другим иноязычных миров ощущение возникало головокружительно-космическое…

Рядом со сценой самую большую часть стены взяла на себя Вера Козьякова. С младших классов она радовала учителей уверенным рисунком. Теперь поразила умением держать целое в соединении разнообразных компонентов, испещрённой деталями затейливой восточной композиции. Умудрённую расчётливость и решительность – всё это можно было бы ожидать от могучего опытного монументалиста, а автор – всего лишь хрупкая девочка 14 лет. Она, как лихая закройщица, кроила плоскость и сумела-таки, не теряя общей структуры в замысловатых формах, разъять и собрать все надлежащие элементы изображения в одно рафинированное, изящное сооружение, в котором каждый «кирпичик» безошибочно попадал на место.

На пару с Ольгой Чумаковой Вера ещё успела освоить огромную стену вестибюля. Строго упорядоченный ритм персонажей классического циркового парад-алле был не только параден, но и по-королевски торжественен. Что и подобает видеть на стене против входа в театральные помещения. Как в нескончаемом карнавале самой жизни, вся театрально-цирковая атрибуция (акробатика фигур, маски, жесты) символично соединяла веселье и печаль. Такие необъятного размера панно без каких-либо эскизов, шутя создавались детьми и в школе, но, хотя опыта было не занимать, в театре работали уже без права на ошибку.

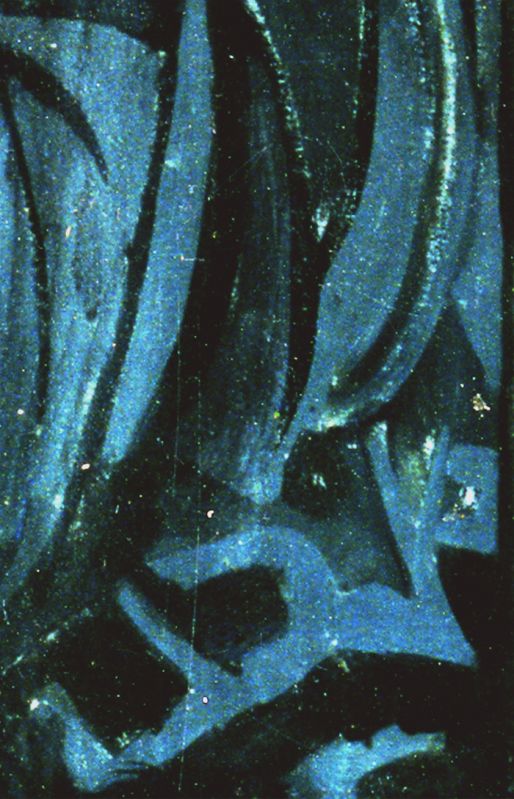

В темпераментных опусах Лилии Бияшевой было нечто прямо противоположное соседним работам – то есть приближение росписи к живописи. В отведённом ей уголке стен возникает, как в оазисе, своя цветомузыка... Густые вибрации насыщенно-синего озвучивают тёплые и горячие цвета. Они создают колорит далёкого от Мытищ южного края, заманчивой Аркадии со средой, напоенной средиземноморскими ароматами и гриновской романтикой… Широта движений, свойственная Лилии, передаётся хлёсткой кистью поверхности. Кажется, что сама стена, чутко отзываясь на её письмо, колышется, колеблется под мощным красочным напором.

А у Арсения Лапина и Сергея Первушина ослепительно искромётная, колючая графика в кругу напружиненных ритмом фигур. Обширное поле белых стен наэлектризовано контрастом прочерченных силуэтов. За броскостью чёрного, красного, жёлтого на свету целомудренно чистых стен сразу и не замечаешь вторгшиеся в интерьер бытовые аксессуары.

Интригующие головоломки Светы Хрульковой вызывают массу всяческих ассоциаций. У неё получился сказочный коврик-картинка, подкупающий забавной неказистостью форм и персонажей. Всегда присущая её изображениям трогательная детская наивность тут вполне органично выдерживается уже в традициях лубка.

Обо всём даже вкратце не рассказать. Хотя не меньшего внимания зрителей заслуживали росписи Лизы Каляжной, Светы Копыловой, Ольги Собещанской, Кати Луганской, Артёма Фомина, Матвея Борского, Ульяны Артёменко, Ани Елисеевой, Юли и Ани Прудниковых.

Оформление не просто нарядило стены и фасад здания – оно дало лицо театру. Это факт. «На ура» его приняли зрители, работники театра, маститые художники. Этот вердикт юные авторы заслужили безоговорочно, с аплодисментами, раздающимися каждый день в зале театра. Но чтобы росписи ещё долго радовали больших и маленьких зрителей, их следовало бы, конечно, закрепить в прямом и переносном смысле раствором несмываемым – здесь имеется в виду, прежде всего, признание и заслуженная известность.

Однако в суете эпохи перемен затерялось выдающееся деяние детей, требующее на самом деле самого серьёзного внимания и исследования со стороны заинтересованных специалистов, искусствоведов, культурологов, что в итоге помогло бы приподнять по большому счёту узкие и невысокие горизонты нашей практической педагогики.

Е. Кольченко, А. Дурасов

1994 год

P.S.

Споры по программам художественных школ идут бесконечно, но не программы – кадры решают всё, имея в виду не только их исполнителей, педагогов, но и директоров, методистов, тех чиновников, что вершат судьбы школ. Ныне глобально «правят бал» те, для кого любое внепрограммное творчество – головная боль. Свой брат-художник, накинув чиновничью рясу, вооружившись гребёнкой методик, программ, будто годящихся поголовно для всех педагогов, учащихся, поучает осмеливающихся от них отступать. Но пи одна программа не может быть универсальной, исчерпывающей. А исходная точка образовательного процесса – не какая-то идеальная программа, а работа конкретного педагога с конкретным учеником. Результат её не в одинаковой вышколенности, а в раскрытии разности способностей учеников, готовых на выходе, усвоив все базовые моменты, потянуть воз знаний, умений в разные стороны, как лебедь, рак и щука, веером (см. «Синий натюрморт»). На экзаменах повысили возрастной ценз абитуриентов, избавляясь от детей, не готовых к обучению академическим азам. Но тогда было бы логично эпитет «детская» отъять у школ, переориентировавших в желании быть училищами начальное художественное образование в среднее, а ликвидация детских школ (по сути и по контингенту) усугубит и без того критическое положение в художественном образовании. Между начальным и средним образованием, можно сказать, пропасть: разный контингент, разные задачи, другая методика, педагогика. Но именно начальное образование, нацеленное на творческое развитие детей с учётом их возрастных возможностей, – это та хорошо удобренная почва, на которой и всё прочее будет вольготно произрастать. Вопрос в том, в чьих руках окажется маленький художник. Школа Евгения Андреевича запись детей не ограничивала, принимая их без экзаменов с 6-7 лет. Кто-то в подготовительных группах год занимался, кто-то – два. И, как правило, положенными четырьмя годами обучения дело не ограничивалось – по окончании выпускного класса многие не один год продолжали занятия. Четырёхлетка оказывалась семи-восьмилеткой, практически совмещая начальное и среднее образование. В московских школах до последнего времени набор-выпуск был таким же.

Поскольку живём не в XVIII–XIХ и даже не в ХХ веке, понятия «классика», «профессионализм», «академическое художественное образование» интерпретируются различно, и, конечно, стали они более ёмкими. При желании в отдельно взятом учебном заведении можно реанимировать академию XVIII века. Но рекомендовать её как основу единой школьной программы?.. А можно иметь в виду «академию» конкретного учебного заведения. В МАРХИ, Строгановке, Полиграфе, ВГИКе – свои задачи, критерии и порой противоположные требования к абитуриентам. В академических Суриковском, Репинском институтах каждый профессор имеет свои творческие предпочтения. Точно так же и в художественных школах преподают выходцы из противоположных «академий», прошедшие свой творческий путь. ДХШ № 1 им. Серова изначально ориентирована её первым директором Лапиным, учеником Куприна, на живопись начала ХХ века. И, как нечто противоположное, – это школа акварели Андрияки. А ещё есть школа архитектуры и дизайна «Старт», тяготеющая к скульптуре ДХШ им. Врубеля; к анималистике – ДХШ им. Ватагина и т.д.

Прежде против Третьяковки располагалась Московская средняя художественная школа. Эту школу-семилетку при институте им. Сурикова детской и не именовали, приравнивая к училищу. В МСХШ я учился тогда, когда Евгений Андреевич учился в училище 1905 года (Моско́вское госуда́рственное академи́ческое худо́жественное учи́лище па́мяти 1905 го́да. – Прим. ред.). Шёл, кажется, 1960-й год, и, возможно, по случаю юбилея, в кинотеатре «Ударник» была развёрнута выставка училища. На ней, в духе времени, – этюды, рисунки с заводов, новостроек. В сравнении с нашими кондовыми, основательными работами, впечатляла лихая пластика, подвижность, лёгкость исполнения. То была, можно сказать, презентация «академии» училища 1905 года.

Надо отметить, что Кольченко она воспитала, пожалуй, ещё в большей мере, чем занятия в Полиграфе. Спустя пару лет в Новокузнецке на металлургическом комбинате нам выпало провести подобную практику с уймой каждодневных набросков под началом преподавателя Карякина, как выяснилось, хорошо известного (мир тесен) и Евгению Андреевичу по училищу 1905 года. Столь разные учебные заведения держали марку «кузниц» для художественных вузов благодаря хранившим традиции педагогам-профессионалам. Так и у детских пока ещё школ позиции пока ещё разные. Одинаковых школ, как и одинаковых художников, не должно быть. На самом деле даже в школах педагоги работают настолько по-разному, что впору создавать и в них именные мастерские, как в институтах. Нет и одинаковых учащихся. И каждый год занятия идут по-новому даже с прежним педагогом и с прежними заданиями.

Вышестоящим лицам, тем, кто правит реформами, надо учитывать идентификацию школ, вектор традиций, направлений, возможности педагогических кадров, все вопросы решая с ними, снизу. Школам для успешной работы необходима самостоятельность, и их директора должны быть, в первую очередь, художественными руководителями. По установленной квоте у школ должна быть возможность представлять на выставках по принципу «хозяин-барин» саму себя. Ведь отбор работ на тематические выставки зачастую тенденциозен, и не всегда объективны члены выставкомов. Гораздо больше пользы было бы от рабочих повседневных выставок, имеющих творческий характер, чем от тематических презентаций эффектных, но не самостоятельных «работ-фантиков». Из-за недоверия к подобным мероприятиям и их выставкомам Евгений Андреевич никогда не представлял работы своей школы на какие-либо выставки, конкурсы, регулярно сам устраивал свои выставки.

Помимо театра кукол «Огниво» и мытищинского Музея, не менее значительным событием в его дизайнерской практике было проведение перекрёстных международных выставок городов-побратимов: пригорода Москвы – Мытищ и предместья Парижа – Монтрее су де Буа.

Однако высшим достижением по части выставочного дизайна считал выставку молодого, но успевшего заявить о себе осетинского скульптора Тавасиева, продолжавшего кавказские традиции в работе с металлом. У экспозиции скульптуры своя специфика: вместо плоскости стены, обжитой объёмами – объём пространства. И, прежде всего, ему надо было устроить среду, освещение, чтобы, не в ущерб конструктивным моментам и силуэтной выразительности, подать должным образом и сам материал, технически изощрённую фактуру, обогащающую новации формы. А главная проблема заключалась в разности фактур, в том, что поверхность металла, то поблёскивающая, то матовая, то тусклая, шершавая, подобно ржавому железу, то копчёно-темная, как запечные чугуны, имела едва не нулевое альбедо. Было непросто явить все изыски скульптора в заданных параметрах помещений. Каждой вещи приходилось ладить освещение, искать особый фон, подразделяя пространство выгородками, углами, нишами. В общем парадном проходе впечатляющая динамика форм раскрывалась поступательно, как мерными ходами. Не сказать, что автор остался доволен – был в полном восторге от чудес экспозиции. И, «с лёгкой руки» Е. Кольченко, после выставки последовала, как сейчас говорят, «раскрутка» его произведений.

Вряд ли ещё в какой-либо художественной школе директор уделял столько личного времени школе, её выставкам, отличавшимся широтой и масштабностью. Для школы, которую мог по праву называть своей единственной-неповторимой, всё делал собственными руками, как любящий отец и рачительный хозяин. У него всегда находилась уйма дел, всё проходило через его руки: перетаскивал во время ремонта неподъёмные мешки цемента и, меняя планировку помещений, без респиратора крушил стены, о чём позже, когда возникли проблемы с лёгкими, пришлось сожалеть. В неурочные часы до занятий пилил рамы, резал стёкла, ворошил фонды, отбирая для очередной выставки работы, после уроков, уже на ночь глядя, топил для обжига глины чадящую печь. И все выставочные экспозиции делал сам «со товарищи». Для выставок, проходивших первое время в музее, а затем в новом Дворце культуры, завозились (заносились) двухметровые щиты. Во Дворце культуры было где развернуться: имелось просторное фойе с квадратными колоннами высотой в три этажа. Меж ними из щитовых выгородок возникал затейливый лабиринт. В другом варианте щиты, сбитые один над другим, одевали колонны на четыре метра вверх, и стена напротив них, под балюстрадой верхнего этажа, покрывалась щитами. Гармошка из щитов выстраивалась ещё и этажом выше. Точно в театре, выставку можно было видеть снизу, с «партера», а затем сверху, обозревая в целом как с бельэтажа, с балюстрады третьего этажа. За многие годы экспозиционной практики Кольченко так и не потерял вкуса к этой работе. Внутри школьные выставки, карнавалы стали традиционным ритуалом, исполняемым с неизменным энтузиазмом.

Площади стен не ограничивали размер работ, и, не считая графики, меньше листа ватмана редко что-либо делали. Работали на щитах размером в стандартный лист фанеры, а панно расписывали на полу или сразу на стенах. Прежде, в Севастополе, таких условий у него не было. Но была одна существенная проблема. После очередного просмотра фонды пополнялись огромными рулонами. Приходилось их регулярно освобождать, что-то передавая городским школам и разным учреждениям, что-то возвращая авторам. Партию работ после распада Югославии отправили в Сербию. Для предполагаемой галереи детского творчества отборные работы (отбирал сам Евгений Андреевич) перевозились из года в год в Углич. Они позже были переданы музыкальной школе, детдому, дворцу культуры часового завода, дворцу культуры посёлка Цветочный, управлению культуры.

К сожалению, то, что осталось от росписей театра «Огниво» – всего лишь фотографии, воспоминания, да ещё им посвящённая статья «Петя и Матисс». Архив рукописей Евгения Андреевича до конца не разобран, но подготовлена к печати книга «Все дети талантливы». Другая немаловажная часть его наследия – собственные творческие работы. И это не просто живопись – картины, что, совершенно уникальный случай, прочитываются одна за другой как ИЗО-тексты, выстраивающиеся в единую книгу «Евангелие от Якоря». Напечатать её, тем более, сложно, и потому, по прошествии уже полутора десятка лет (не зря присвоил он себе титул Евгений Неизвестный) содержание его картин, по сути, неизвестно.

А время «берёт своё». В «его полку» потери среди коллег, среди учеников. Следом за ним первой ушла Людмила Федоровна Кольченко, а в этом году не стало и Андрея Васильевича Волошина, 14 лет возглавлявшего МДХШ. Только педагоги, готовые заниматься с детьми по наработанной им методе, могут занять место ушедших. Таковыми могут стать выпускники школы. Ведь ещё при Евгении Андреевиче пробовали себя в педагогике упомянутые авторы театральных росписей: Арсений Лапин, Вера Кальченко, Ольга Собещанская…

Четырнадцать лет назад неподалёку от школы, на месте нынешнего Ледового Дворца, был привольный пустырь, где выгуливали собак, играли в футбол и вместе с козочками паслись верблюды заезжего цирка шапито. На грани Миллениума, с помпой всем миром отмеченного, произошли не лучшие перемены в здешней округе, в самой школе. По времени всё это как-то зловеще совпало… Голубятня, стоявшая бастионом на краю обречённого пустыря, сгорела вскоре после кончины Евгения Андреевича, но обугленный остов её всё также украшали белые голуби, не признавшие потери своего дома. И так же, не покидая родного гнезда, над школой не один год продолжали шефствовать её выпускники. Собираясь вместе, с прежним блеском и даже с большим энтузиазмом устраивали своей смене карнавалы, маскарады, масленицы. В стенах школы продолжал витать родной дух. Но и это время ушло… Охранной грамотой для школы могло бы стать имя, которое она носит. Имя – залог сохранения традиций школы, её лица, самой сути её. Иначе это будет школа, уже не имеющая никакого отношения к своему основателю. И имя тогда окажется уже ни при чём, и тогда, что ему даже и в страшном сне присниться не могло, им созданная школа будет ему чужой, враждебной.

Нельзя не вспомнить о школе в Севастополе, своё пятидесятилетие отметившей в этом году, во главе с А. Бурцевым, её выпускником. Там «ТО» время не ушло – дело Е. Кольченко как основателя севастопольской школы с успехом продолжают коллеги, ученики. Там не только чтут его имя – действительно хранят, развивают традиции, им заложенные. Уже удалось издать книгу «Художка и море», содержащую как воспоминания о Е. Кольченко, так и материалы о мытищинской и севастопольской школах, заодно с отдельными главами книги «Все дети талантливы». Есть и школа в Москве, основанная его севастопольским учеником В. Лукиным, но со сменой директора сменился курс, и лишь некоторые педагоги ещё упрямо продолжают заниматься с детьми по Кольченко. В этой ситуации надо добиться издания на надлежащем уровне его наследия, книг «Все дети талантливы» и «Евангелие от Якоря», что было бы лучшим памятником их автору, чем было бы снято заклятье неизвестности с его творчества. Две книги, две стороны его личности, педагога и художника, могли бы быть и под одной обложкой.

Ноябрь 2011 года

«МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ ЖАВОРОНОК ВЬЁТСЯ…»

– построчные примечания и умозаключения вместо эпилога

О полях под Москвой в попурри из песен войны в самом светлом его произведении

Картину «Память» (первоначальное её название – «Могилка») Кольченко пишет наперекор названию и по контрасту с «гризайлями войны» в Свете Новой Жизни, со светлым настроем, в светлой тональности. И радостной точкой к давно завершённой войне светится в поле белый обелиск, очень похожий на восклицательный знак Победы, правда, перевёрнутый и обращённый в свою противоположность – знак тишины. Звезда обелиска с возложенными к нему цветами образуют красное троеточие, как безмолвное троекратное ура в честь героя…

Начало войны превратило до того безмятежный мир Жени во всё переменившую, тёмную, страшную комнату, но в качестве автора «Могилки» он возвращает по-детски ясный идеал Мира. Картина, лишённая какой бы то ни было исполнительской бравады, простотой формы отсылает к наивам Лучишкина, к высокоценимому им Лабасу. И, как это ни парадоксально, в его «Могилке» ощущаешь заряд неистребимого оптимизма родных ему 1960-х годов. Весёлой, непринуждённой манерой письма напоминает она и то, что делали в училище 1905 года, где он учился как раз в те благодатные годы. Развить тему полей войны масштабно обобщённым образом Поля помог вид на примыкающие к школе луга речки Сукромки, сливающейся под стенами церкви села Тайнинского с Яузой. Сохранившаяся природная резервация, зажатая со всех сторон корпусами Северной ТЭЦ, кварталами Москвы и Мытищ, некогда была царской вотчиной с загородным дворцом. А Кольченко принимает её за родовое поместье Памяти, за былинное Чисто Поле с историографией от ордынских набегов до наших дней, дабы былые акты вселенской битвы Добра и Зла заключить у Обелиска торжеством Светлой Памяти.

Солдатом до конца не пройдённое поле битвы обратилось Полем Жизни, за что, собственно, он и отдал жизнь, не сделав ни шагу назад по известному приказу. На самом деле здесь в 1941-м году сражений не было. Тем не менее, мирное, почти с натуры написанное поле, послужило образом Поля Войны, пройти которое тогда можно было только ценою сотен жизней. А немцы от Яхромы сюда на восток не прошли, благодаря и этому солдату. Сколько их было на пути к Победе таких полей, густо засеянных железом и телами павших! И все эти бесчисленные поля сражений автор попытался уложить в одно подмосковное поле под клич: «Москва за нами!»…

И ныне позади лежащего в земле солдата – разросшаяся Москва, которую он всё-таки отстоял всем смертям назло, но которую, быть может, так никогда и не увидел. А перед боем тёмной ночью грезил, как в песне из кинофильма «Два бойца», лишь о доме, о той самой избе, что и в картине «Тишина. Война и мир» недостижимо маячила за горизонтом. От лица бойца автор перефразирует, вдобавок, ещё одну песню, исполняемую Бернесом: «Здесь ничего бы не стояло (и ничего бы не взрастало), и солнце в небе не сияло, когда бы не было меня»… И в картине не поле держит обелиск, а обелиск – поле. Он тут – фундаментальная вечная точка отсчёта для всего того, что над ним и в новой жизни, и за горизонтом её взрастает. А под ним ещё одна линия горизонта означена – прямая горизонталь дороги проходит по границе времён войны и мира и за мостом разветвляется паутинкой тропок, подводящих на поклон к обелиску.

Теперь над покоящимся под обелиском солдатом – весенняя, но не по-апрельски жёлтая, а по-майски изумрудная, поистине драгоценная зелень Победы. Из-за горизонта подступают новостройки, а выше искрится стена неба, крытая мозаичной дробью. И будто трели жаворонков в небесном цветнике разносятся души полёгших в полях под Москвой, нас «по-птичьи окликают»…

Между верхним и нижним горизонтом – холмы, ложбины – земная кора, вспученная волнами моря Времени. Из недр её могильных, из недр памяти нашей, нет-нет да и выходит наружу синий-пресиний перископ. Это то возникающая, то исчезающая родниковая, бездонная речка Памяти. А Сукромка, судя по названию, ей сестра. И разве не чудо то, что происходит с памятью с течением поворачивающей вспять реки Времени?

Синий зигзаг реки с прибрежной полосой лукообразно огибают некий, по прихоти автора, гибрид – лишившийся бересты ствол берёзы в соединении с кроной кучерявого дуба. Или это уже по Пушкину – тот самый «дуб зелёный», но только с убелённым скорбью стволом? Как бы то ни было, Поле Памяти предстаёт ещё и в образе сказочного Лукоморья, где чудеса скрыты и под землёй в исторических пластах, которых тут не меньше, чем одёжек у луковицы.

В замыслах и в конкретных решениях Кольченко самым ходовым был мичуринский метод «скрещивания». Без этого просто не было бы многих его картин. Лукоморьем представляется ему в заповедном Абрамцево усадебный луг со сказочным и не иначе как пушкинским дубом- исполином. «Гений места», он будто всегда возвышался над усадьбой, собравшей в качестве дома творчества великих художников. Такого и нельзя было не принять за живое хранилище Времени и за древо истории с неохватной, как его ствол, толщей традиций. И вдохновлённый реликтовым дубом, Кольченко пересаживает дуб в картину, которая рождением своим, скорее всего, ему и обязана. И тут же абрамцевский луг скрещивает с мытищинским полем…

Правда, в картине дуб уже не столь высок, широк и куда как моложе. Но если за усадебным дубом стоит сама история, веками творимая подвижниками русской культуры, то и у Кольченко дуб «не один в поле воин», с ним его сверстники 1941-го года, за ним чередой дубки помоложе, но уже пережившие на десятки лет павших солдат. И в жизни, если рассудить, как в картине, всё едино: не будь подвигов ратных, коими на протяжении тысячелетий жива Русь, была бы у неё другая история, без Абрамцево. Ну а не будь пушкинского лукоморья, абрамцевского дуба и самого Поля Жизни, за что было бы солдатам отдавать свои жизни? К тому же, над могилой солдата памятный дуб продолжает и дальше расти. Когда-то, под стать абрамцевскому дубу, и он достигнет не меньшей высоты и мощи. Лишь бы впредь не зарастали ведущие к памятнику тропинки. Тогда и потомкам нашим под сенью векового дуба с его неувядающей вечнозелёной памятью ещё можно будет рассчитывать на продолжение жизни на этом поле Жизни.

Всякий раз, как только свежие цветы красным троеточием включают проигрыватель памяти, речка Памяти оборачивает иглу обелиска, обнаруживая на каждом кругу и тут и там глубины свои в головокружительном вальсе. Но людские пути-дороги со сменой пластинок расходятся врозь, а порой люди движутся по полю в стороны прямо противоположные. Одна из их дорог стрелой уходит ввысь, другая заворачивает вниз, за раму картины, и вовсе выходит за пределы поля Памяти. Один век сменяет другой, и люди тоже вроде как меняются. Но на одной и той же развилке – всё та же непреходящая дилемма: куда идём, что выбираем – поле жизни иль поле смерти. В последнем случае и нет нужды куда-либо сворачивать с нынешнего пути, совершая что-то очевидно ужасное. Нам ведь достаточно оставить всё как есть, в бездействии пустив происходящее на самотёк, и уж ждать долго точно не придётся – ничтоже сумняшеся, люди беспамятливые способны вернуть то поле 1941-го, где «птицы не поют, деревья не растут»…

Как-то в шутливой своей песенке Высоцкий шутейно, да не в шутку обречённо, сокрушался: «Лукоморья больше нет… порубили все дубы на гробы»… Вот и нам, полвека спустя, не до шуток – вновь поля донецкие сотрясают взрывы, а поля, послужившего прообразом для этой картины, уже нет. Даже будь на нём обелиск героя, защитившего Москву в 1941-м, на сей раз он вряд ли бы сохранил поле от наступающей на нас как бы и неземной бесчеловечной среды. Так или иначе, всех нас и всё, что ни есть на планете, настала пора спасать... Человечеству ещё вчера надо было обратиться из безумного мота, бездарного транжиры, некогда неоглядно широкого, а ныне всё более сужающегося, исчезающего Поля Жизни, в наилучшего правителя его – в Художника, наконец-то поставившего на свой мольберт картину «всея Земли».

Лично для автора три детали играют особую роль: мост, тень под мостом и песчаная дуга, протянувшаяся вдоль реки Памяти. Деревянный мост через Сукромку был за полем против его школы. Такой же вёл через Ворю в Абрамцево, и по такому же тряслись немецкие мотоциклы в Путивле. Слева от моста на сход к речке, с одной на всех общей дороги сворачивает одна его единоличная тропа и завершается она мысом, приглашающим путника жизни освежить память в реке Памяти, то есть, реке Времени. Хотя, по прошествии лет, постепенно, многое из памяти нашей стирается, здесь то, что было с нами когда-то давным-давно, из прошлого вычерпывать можно полными ведрами, и неоднократно, в часах, в минутах вновь, как наяву, переживать со всей полнотой ощущений, удивляющей подчас и самого воспоминающего. С речного мыса, уже изрядно утоптанного автором, как с первой пристани детства, берёт начало непрерывная полоса его воспоминаний. Из них, как из разрозненных песчинок, на отмеренном ему участке обрывистого берега, целиком собирается, складывается вся выпавшая на его долю эта косая, с уступами линия жизни. Только конца её, скрытого за речным поворотом, пока ещё не видать.

Всё же нераздельная эта полоса поделена на две по протяжённости неравные части тенью старого моста и припечатана ею, как ненавистным коричневым клеймом войны. Особо тёмное место в биографии поневоле получилось особо тёмным пятном и в самой светлой его картине.

Как это и бывает у тех, кто во времени часто снуёт туда-сюда, памятью ухоженное начало жизни оказалось на первом плане. В обратной перспективе из настоящего времени все ранние воспоминания до моста и возле моста, как на делящих жизнь качелях, явно перевешивают всю остальную полосу поздних накоплений памяти, уже не столь ярких, не столь радующих, но и не столь огорчающих. Полосу длинную, но год от года утончающуюся, худеющую…

Укромный мосток на вдающемся в речку мысе обозначен светлым прямоугольничком – это то место, где ныряющая в прошлое душа в пику тёмному пятну войны светится. Река времени в детстве течёт бесконечно долго, а затем время ускоряется и как бы сокращается. К сожалению, со временем поводов для восторженных восклицательных знаков находится всё меньше, и уже приходится не ахать – охать, поминая дни прошедшие. Чем дальше отодвигается прошлое, тем выше ему цена, значительнее самые незначительные подробности. И у автора, короткой памятью не страдавшего, военных-послевоенных лет не забывавшего, всё было как в песне Окуджавы: «уходит взвод в туман, туман, туман, а прошлое ясней, ясней, ясней...».

Между тем, на противоположном берегу, возле молодой поросли, которой ещё предстоит стать деревьями, намёком едва заметные фигуры на некошеном лужку. Это уже настоящим временем, но будто в собственных его грезах о прошлом, проходит босоногое чьё-то детство. Оттуда, как в эстафете, берёт начало очередная коса-полоса, возможно, кого-то из будущих правителей-исправителей Поля Жизни. Всё течёт-меняется, за исключением прошлого. Жизнь укорачивается, а оно со временем может лишь накапливаться, прибывать, если только нами не предаётся забвению. С новыми жизнями новые истоки памяти будут чередой подниматься на поверхность, и за трудноразличимым горизонтом нового времени, под мостом, соединяющим ныне живущим берега всех времён, какие только были, есть и будут, сольются ручейками и реками в одну большую воду большого города. Там, как в памяти человека, давно прошедшее оказывается всёго дороже, а попадая во всеобщее водохранилище Памяти, и глубоко скрытое становится явным. Наверное, придёт срок, найдётся там место для пропавшей на века, пока так и не найденной библиотеки Ивана Грозного. По имеющимся историческим сведениям, она именно на этом поле возле села Тайнинского была каким-то образом упрятана, захоронена. Да и мало ли что ещё есть сокрытого в полях под Москвой и в бескрайнем поле Памяти нашей…

На рассвете, словно в утренней перекличке, крыши большого города отзываются птичьим голосам и всполохам неба. Загораясь на солнце, они красным хором, красноречиво вторят красному троеточию памятника и нам тотчас, как будильники Памяти, перезванивают…

Казалось, несущественная деталь – красные чёрточки на горизонте. Но если вспомнить работы средиземноморского цикла, становится ясно, куда направляет мысли Кольченко: он поминает и красные крыши Севастополя, Балаклавы («Южный город», «Город у моря»), и то, как день и ночь неумолчно трезвонят цикады – кажется, это там звенит, ни на минуту не даёт забыть о себе само небо…

Над мытищинским полем птичьи трели, не в пример звону цикад, время от времени стихают. Но и тут фронтально развёрнутая полоса неба, как по-фронтовому стойкая, не осыпающаяся и не тускнеющая стена мозаики, непрерывно искрит, переливается, звеня и без цикад цветовыми вибрациями от высокого до низкого тона, словно колокольчиками и колоколами. Поводов для слышимого автором непрестанного вечного колокольного звона всегда везде хватало на земле нашей грешной, но и при всём старании звонарей, готовых, рук не покладая, бить без устали во все колокола, с цикадами нам состязаться не под силу. И пусть даже не опустятся от усталости руки, без конца звонить не даст такое физическое явление, как усталость металла. Однако для душ скорбящих, всем законам физики вопреки, над могилами, обелисками мемориального поля русской равнины и безо всяких колоколов раздаётся, никогда не смолкая, колокольный звон…

Это эхо войны, гулко разносящееся от Белого моря до Чёрного, явственно слышат все, кого затронула война, кто когда-то в полной мере испытал боль, горечь утраты.

Празднично излучая мажорный настрой автора, картина «Память» напоминает о старых, как, мир истинах. К призывам, проповедям его подвигал независимый от конъектуры, немало выстраданный патриотизм человека, больно задетого и войной, и выпавшими перипетиями истории. Вообще, в его творчестве главный движущий момент – искренность. Его картины-высказывания как прямая речь, они в прямом и переносном смысле буквально «держатся на честном слове». Без этого «слова» их, непрочитанных, по существу, и нет…

Слово Севастополь для него было свято, но, живя в Севастополе, сызмальства ощущал себя ни больше ни меньше как жителем Земли. Затем, уже в Мытищах, патриотизм его получал новую подпитку. И как не быть патриотом жителю города, обретшего заново дом, работу, возродившего городской музей и создавшего уникальную школу, учащиеся которой расписали стены городского театра кукол? Как не быть патриотом места, где если ты и не родился заново, то, во всяком случае, обрёл второе дыхание как художник, как педагог…

Квартиру получил возле Тайнинского, хотя выбрать мог не окраину, что-нибудь поближе к школе, к центру. С этой исторической стороны поля проделывал путь на другой его конец, в свою школу, как из прошлого в будущее – оно, как считал, зависело и от его работы с детьми. Собственно образ Поля как поля Истории и части пространства, объединённого в Русское Поле почвой, корнями, могилами предков, возник из представления о том, что ещё во времена владимиро-суздальские на краю изначального для Руси Ополья в окружении лесной глухомани уже был сей островок «чиста поля».

Тайнинское – одно в истории России, но и у любой деревни есть родословная, от пядей земли идущая. Для жителей Тайнинского село Челобитьево по ту сторону поля было другой страной-стороной. По местоположению сёл и те и другие жители были как редкостные эндемики, в первую очередь, «крепостными» своих земель. А например, по-польски и город – «место». Но современное бытие исключает связь с «местом», без чего и города неразличимы, и страны не странны. К счастью, Севастополь, как «город места», себя сохранил. А верные его «эндемики» им жили и живут даже и вдали от города…

Частью школы Кольченко в Севастополе были море, корабельные бухты, Херсонес. И точно так же органичным продолжением мытищинской школы прямо за её окнами было и это поле, и леса за узкоколейкой, и вётлы над Сукромкой, и стародачные закоулочки под корабельными соснами от Перловки до Тайнинки – те места, где из года в год проходила летняя практика. Получалось, что школа была прописана отнюдь не в подпирающих её серых кварталах, а под высоким небом просторного поля с васильками, коровами и лошадьми. От поля, сосен, старых дач, увы, мало что осталось. Ученики, как стопроцентные горожане и фактически москвичи, живут разве что не в проклинаемых каменных джунглях, но почти тому подобно – в блочно-бетонных, пластмассово-формальдегидных высотках, шагнувших и за Яузу, тесня сосны. И так повсюду всё меняется на глазах.

«Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа»…

Всё, что он изображал, означал в своих работах, так или иначе связано с тем, что у него происходило в Севастополе, в Мытищах. Мозаика стены неба «Памяти» как бы отразилась в фасаде школы. Невзирая на строгие регламенты школьной глобализации, детям он позволял быть эндемиками в школе эндемика. Под покровом снизошедших небес они от школьных стен запускали в небо ответные послания, как в автобиографичном «Южном городе» воздушного змея запускал он сам – новорожденный голыш-художник, всем ветрам изначально открытый внутри и снаружи...

Небесная стратегия – и в незавершённых школьных проектах: круглым, с чёрными стенами «планетарием» могло стать помещение, отведённое под класс истории искусств, оборудованное начальным металлическим каркасом. Выставочный зал обрёл бы изысканный греческий антураж с мозаичными полами, стенными рельефами, но времени и обработанных камней достало лишь на пробы. Могли и город преобразовать, покрыв серые кварталы росписями, оформив экстерьеры-интерьеры, придумав эскизы малой архитектуры.

Всем раскрывая потенциал детей, свой всем не раскрыл. Пытался быть дословно понятым, но, как навек осуждённому, изменить, что в жизни суждено, не довелось. Чего стоит название картины «Я хочу, чтобы Вы знали…». В напоминание о «Памяти» последняя деталь полевого романа: широкое небо над собственной могилкой на таком же просторе поля неподалёку от Мытищ. Душа, нас окликающая, ждёт не дождётся отклика на непрочтённые её труды.

* * *

…надо добиться издания на надлежащем уровне наследия Е.Кольченко, книг «Все дети талантливы», «Евангелие от Якоря», что было бы лучшим памятником их автору, чем было бы снято заклятье неизвестности с его творчества. Две книги, две стороны его личности, педагога и, художника, могли бы быть и под одной обложкой.

Фотографии картин Е.А. Кольченко

Кольченко Е.А. Память. 1983 г.

Кольченко Е.А. Агава, личинка, бумеранг

Кольченко Е.А. Аэродром

)

Кольченко Е.А. Коля

Кольченко Е.А. Белый гардероб

Кольченко Е.А. В парандже

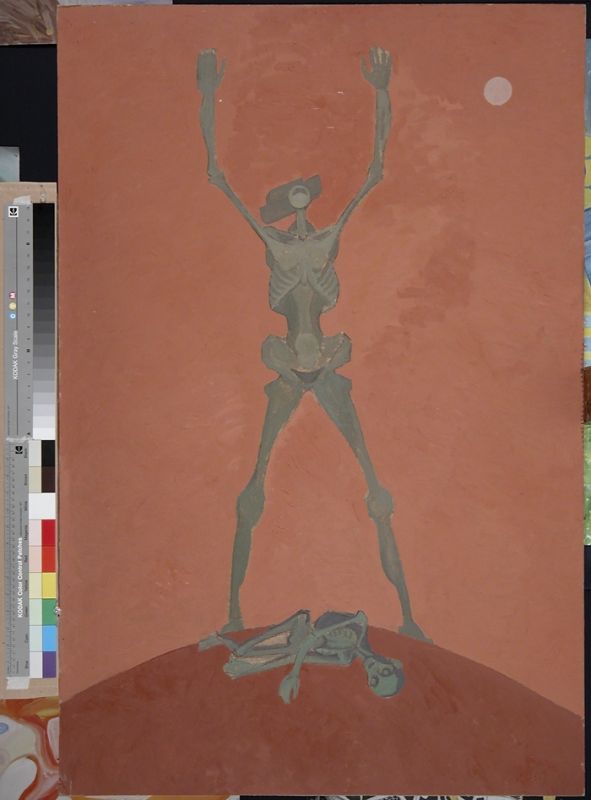

Кольченко Е.А. Голгофа

Кольченко Е.А. Греческий натюрморт. 1982 г. Фрагмент: «Молящий»

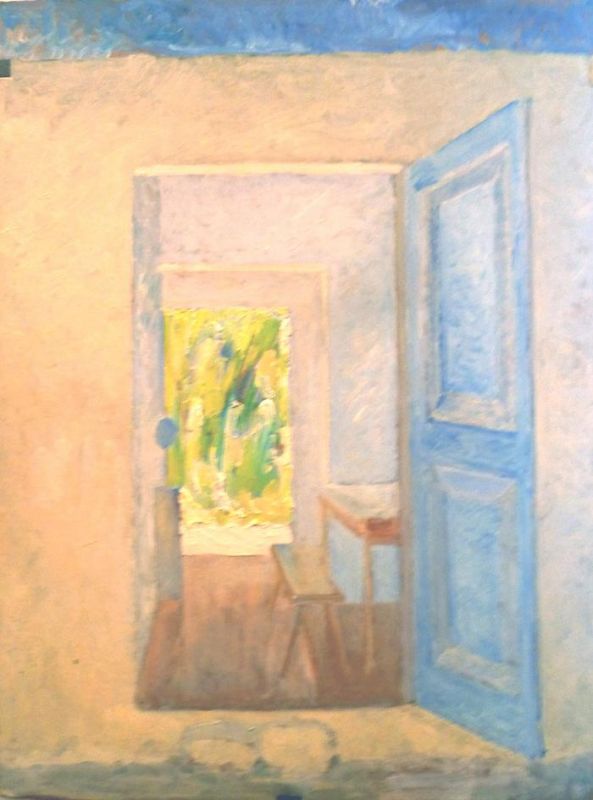

Кольченко Е.А. Дверь

Кольченко Е.А. Исход

Кольченко Е.А. Кембрийские зори

Кольченко Е.А. Кентавр

Кольченко Е.А. 22 июня 1941 года. 1978 г., орг.

Кольченко Е.А. Gott mit uns (С нами Бог). 1978 г., 44х81

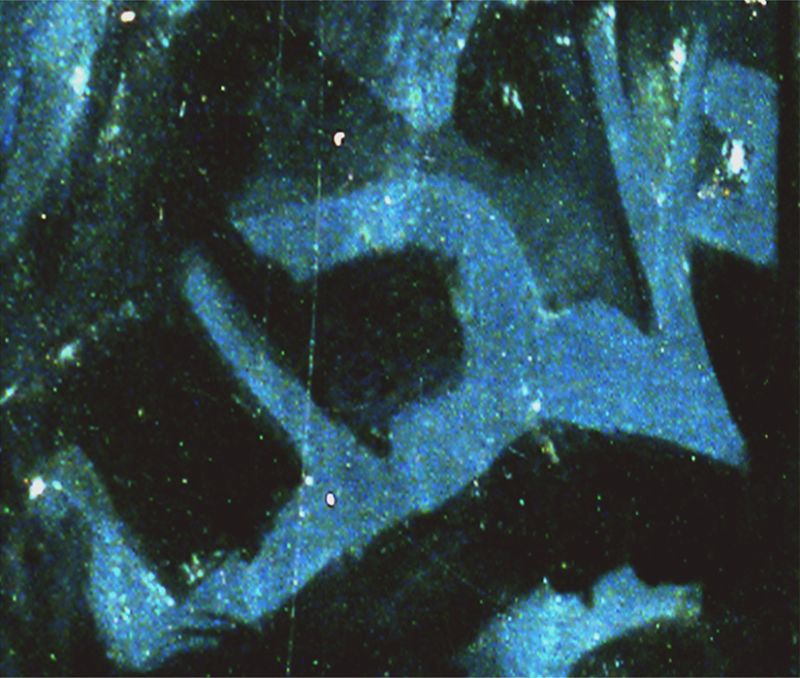

Кольченко Е.А. Gott mit uns (С нами Бог). Фрагмент. 1978 г., 44х81

Кольченко Е.А. Автопортрет с банальной решеткой

Кольченко Е.А. Амфора. 1985 г. Холст. Смешанная техника. 80х60

Кольченко Е.А. В мастерской. 1981-1982 гг. Холст, т. 200х306

Кольченко Е.А. В мастерской. В негативе

Кольченко Е.А. В мастерской. На пороге

Кольченко Е.А. В мастерской. Фрагмент

Кольченко Е.А. В мастерской художника. 1993 г. Х., м. 204х307

Кольченко Е.А. Воспоминание о Греции – 1. 1978 г.

Кольченко Е.А. Воспоминание о Греции – 2 1987 г

Кольченко Е.А. Гераклея – 1. 1980 г.

Кольченко Е.А. Гераклея – 2. 1978 г. К., т., акв. 50х70

Кольченко Е.А. Голгофа. Эскиз. 1978 г. Б., т.

Кольченко Е.А. Город у моря

Кольченко Е.А. Греческий натюрморт. 1982 г. Орг., т. 70х105

Кольченко Е.А. Гробокопатели - 1. 1985. Х., м. 213х377

Кольченко Е.А. Гробокопатели - 2

Кольченко Е.А. Девочка и война. 1977. Х., м. 63х86

Кольченко Е.А. Декоративная композиция. 1955. К., т. 98х62

Кольченко Е.А. Знойный полдень. 1974-1975. Х., м. 69х54

Кольченко Е.А. Знойный полдень. Фрагмент

Кольченко Е.А. Испанский натюрморт 1937 года – 1. 1987. Орг., т. 170х100

Кольченко Е.А. Испанский натюрморт 1937 года – 2. 1978. Орг., т.

Кольченко Е.А. Квартет. Эскиз рельефа

Кольченко Е.А. Корзина с сельдью

Кольченко Е.А. Крабы – 1. 1977 г. К., м. 39х70

Кольченко Е.А. Крабы – 2. 1979 г.

Кольченко Е.А. Крик 1985. Орг., м. 121х86

Кольченко Е.А. Крик 1985. Х., м. 63х54

Кольченко Е.А. Ливанская трагедия

Кольченко Е.А. Натюрморт с креслом - 2

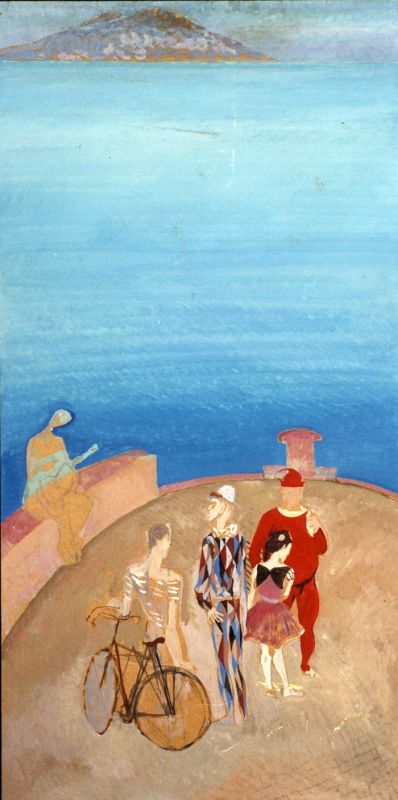

Кольченко Е.А. Неаполитанский мотив с комедиантами Пикассо. 1990. К.

Кольченко Е.А. Обыкновенный фашизм. 1978. Орг., м. 79х126

Кольченко Е.А. Оккупанты. 1978. Орг., т.

Кольченко Е.А. Оккупанты

Кольченко Е.А. Память 1981-1982. Орг., м. 112х110

Кольченко Е.А. Память 1982. Орг., м. 123х129

Кольченко Е.А. Прощальный марш

Кольченко Е.А. Прощальный марш. 1978-1979. Орг., м. 138х124

Кольченко Е.А. Раковина – 1

Кольченко Е.А. Раковина – 2. 1993г. Х., т. 69х55

Кольченко Е.А. Раненая земля 1978 г. Орг., т. 100х100

Кольченко Е.А. Реставраторы

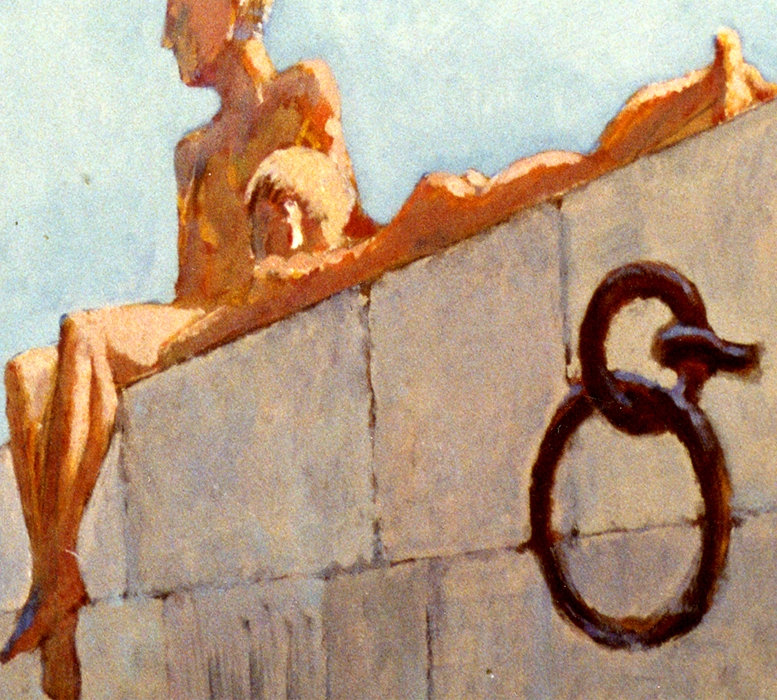

Кольченко Е.А. Севастополь. На пирсе. 1985 г. Орг., м. 198х100

Кольченко Е.А. На пирсе. Длань

Кольченко Е.А. Убийство в Сальвадоре

Кольченко Е.А. Цветы и море. 1982. Х., м. 160х70

Кольченко Е.А. Чайки – 1. 1980. Орг., м. 120х80

Кольченко Е.А. Чайки – 2. 1993. Орг., м. 46х50

Кольченко Е.А. Южный город. Вид с балкона. 1984. Х., т. 200х150

Кольченко Е.А. Якоря – 1. 1981 г.

Кольченко Е.А. Якоря – 2. 1981 г.

Кольченко Е.А. Праздник

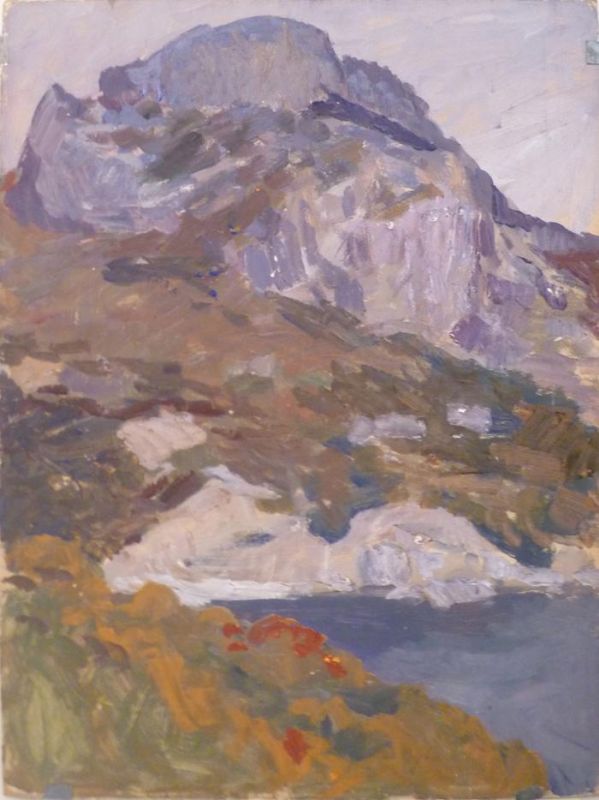

Кольченко Е.А. Крымский пейзаж. Ласпи

Кольченко Е.А. Кующие солнце

Кольченко Е.А. Страх. Из серии о войне

Кольченко Е.А. Агава, личинка, бумеранг. Фрагмент

Кольченко Е.А. Мишень

Кольченко Е.А. Мститель. Фрагмент

Кольченко Е.А. Натюрморт с креслом – 2. Фрагмент

Кольченко Е.А. Натюрморт с креслом

Кольченко Е.А. Натюрморт с креслом. Фрагмент

Кольченко Е.А. Натюрморт с розой

Кольченко Е.А. Памяти Пикассо

Кольченко Е.А. Бутоны

Кольченко Е.А. Тишина. Война и мир

Кольченко Е.А. Торжество

Кольченко Е.А. Убийство в Сальвадоре. Вариант - ромб

Кольченко Е.А. Улица художника

Кольченко Е.А. Фигурный столик. Фрагмент

Кольченко Е.А. Херсонес. Колонны

Кольченко Е.А. Херсонес. Колокол

Кольченко Е.А. Чёрный профиль, рулетка. Фрагмент

Кольченко Е.А. Шевченко Саша. Между небом и землей