Документ гнусного времени

Документ гнусного времени

Литинский, В. А. Документ гнусного времени / Литинский Вадим Арпадович; - Текст: непосредственный.

Март 1953 года

Сейчас помянем Великого Человека. Я грустен, Лена Боровская слегка улыбается, а вечно жизнерадостная Маритка просто расплылась в улыбке. Но не потому, что не жалела почившего Вождя, а просто из-за природной жизнерадостности.

Вечером Мария Александровна, московская Мариткина тётя, старшая сестра КыСанны, застелила стол белой скатертью, поставила на стол немудрящие закуски и вдруг, нашему удивлению, достала, вероятно, из какой-то заначки поллитровку водки. Да, правильно, надо по русскому обычаю помянуть умершего великого человека. Даже себе МарьСанна, никогда не пьющая, налила половину рюмки. Она встала:

– Ну, мальчики-девочки, давайте. Сдох тиран, в ад ему дорога!

Мы были сражены как ударом молнии.

– Тё!!! – истошно заорала на тётку возмущённая Маритка. – Что ты говоришь?! Как ты можешь?!

– А то и говорю! На нём кровь тысяч, да что я, миллионов неповинных людей! И в том числе – твоего отца, расстрелянного командира Красной Армии! Накануне войны! Гитлер потому и напал, что видел, что Красная Армия лишена почти всех командиров!

… Когда, вернувшись в Ленинград, я рассказам мамочке о совершенно странном поведении моей любимой Мариткиной тёти Марии Александровны, мамочка заметно помрачнела.

Я подумал, – мамочка знала и любила Марию Александровну, но, конечно, как можно так кощунственно о великом человеке. Все знали, что в нашей армии незадолго до войны окопалась большая группа командиров высшего эшелона во главе с маршалом Тухачевским, командармами Блюхером, Якиром, Уборевичем и прочими, оказавшихся предателями Родины, связанными со всеми вражескими разведками. Я сам во втором или третьем классе в учебнике на их фотографиях им страшные усы и рога пририсовывал. Возможно, и Мариткин отец тоже был замешан в этой кодле. Наша партия тогда, в 37-38 годах, смогла их разоблачить и сурово покарать. А если бы нет? Как бы мы смогли победить в Великой Отечественной войне, если бы Красная Армия в первые же дни войны без боя отступила бы и дала возможность немцам захватить нашу страну?

Мамочка в это время молча подошла к своей кровати, сдвинула подушку к ногам и задрала переднюю часть матраса вертикально. Потом она попросила, чтобы я дал ей ножик. Мамочка ножом вспорола шов матраса и вытащила их него что-то завёрнутое в старую газету. Затем она положила матрас и подушку на место, вынула из газеты обыкновенную школьную тетрадку в клеточку, цена 13 коп., с таблицей умножения на задней обложке, и всё так же молча протянула тетрадку мне. Я открыл первую страницу. Характерным мамочкиным почерком, не похожим ни на какой другой (она испортила почерк пером «Рондо»), было написано:

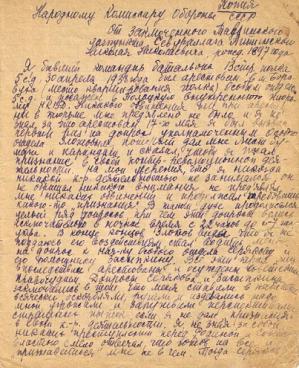

На фото: Первая страница копии письма Н.Н. Литинского, сделанная моей мамой.

Когда я закончил читать письмо дяди Коли, меня всего буквально трясло. Даже зубы клацали.

– Ну, потом-то разобрались и его выпустили? Как же он попал на фронт? – с трудом выдавил я из себя.

– Нет. На фронт он не попал. Он умер в лагере в сорок втором. Нелли получила потом ответ на её запросы. Что умер. В лагере. И она вышла за Сергея Евгеньевича.

Ай-яй-яй. Товарищ Сталин… А как же, что «капитан Литинский погиб в первые дни войны, выполняя особое секретное задании Ставки»? Наврал? Подожди, но это же не Сталин, это же мамочка мне говорила, что дядя Коля погиб в первые дни войны, ещё заранее золотые коронки на стальные поменял! Я поднял на мать злобные глаза. Она явно прочла в них мой вопрос:

– А как я могла тебе, мальчишке, верящему беззаветно в «нашего гениального вождя», рассказать правду, что твоего любимого дядю Колю пытали?! И приговорили к расстрелу? И сгноили в лагере? Что из пяти маршалов Советского Союза расстреляли троих? Что из пятнадцати командармов первого и второго ранга – расстреляли тринадцать? И так далее – расстреляли и пересажали, уж не знаю сколько процентов, вплоть до капитанов, командиров батальонов, как Колю. Это был тотальный разгром наших командиров. Ты думаешь, отчего немцы разгромили Красную Армию в первые же месяцы войны? Я думаю, что из-за этого! А кто остался? Из пяти маршалов – Ворошилов да Будённый, те ещё командармы! В гражданскую, может быть, они были хороши в конные атаки водить, а в эту войну Ворошилов в самом начале покомандовал месяц Северо-Западным фронтом – убрали его за профнепригодностью, покомандовал пять дней Ленинградским фронтом – полный развал, убрали его. Да и не военный он был, а партиец. А Сталин, что – тоже гениальный полководец? Он же тоже только партиец! Вот немцы нас и разгромили в сорок первом! Может, потом выучился? А сколько в тридцать седьмом – тридцать восьмом было посажено и расстреляно инженеров, изобретателей, учёных? Да что учёных – рабочих и колхозников? За двадцатиминутное опоздание на работу в тюрьму сажали! За подобранный со сжатого поля колосок! А голод на Украине, когда всё зерно у крестьян подчистую забирали? Сколько миллионов умерло? Что, Сталин этого не знал?! Да наверняка сам и организовал эти чистки! Как я могла бы тебе это рассказать?! Ты бы возненавидел нашего вождя и наш строй! Ещё бы каких-нибудь глупостей наделал, я тебя знаю. А тебе жить в этой стране!

– А как же – ты сама говорила, что Сталин – гений?!

– Да. Гений. Гений злодейства.

Я сидел и, тихонечко подвывая, раскачивался, как тот еврейский мальчик-лунатик. Только медленнее. Случайно мой взгляд упал на пожелтевшую газету, в которую была завёрнута мамочкина тетрадка. Какая-то странная газета небольшого формата. Придвинул её к себе, развернул и увидел карикатуру. Посмотрел внимательно – это явно усатый и носатый Сталин замахивается топором на какого-то связанного солдата в советской форме. Ничего себе! На русском языке газета! Подпись под карикатурой я не запомнил.

– Ма, что это?

– Это? Это не надо тебе смотреть. Это я у Сергея Евгеньевича изъяла. Это финская газетёнка, антисоветская, разбрасывали их на фронте нашим солдатам с самолётов, как листовки, чтобы переходили. Дай сюда. Её надо уничтожить, не дай бог.

Я снова взял тетрадку. Я же до конца не дочитал, прочёл только письмо дяди Коли. Там было что-то ещё. А, это копия письма тёти Нелли Прокурору Союза СССР т. Вышинскому.

Эту копию последнего письма мамочка писала явно в большой спешке, очень много сокращений и просто недописанных слов. Видимо, поэтому не проставлена дата.

– Вот это первое Неллино письмо Вышинскому, – сказала мамочка, увидев, что я кончил читать, – вот как оно было написано. У них с Колей был небольшой чемодан с поломанной ручкой. Коля всегда брал этот чемодан, когда уезжал на манёвры или ещё куда. И они в шутку называли этот чемодан «наш ребёнок» – детей-то у них не было, Нелли не могла иметь детей. А ручка была обмотана верёвкой. И Нелли в этом чемоданчике пересылала Коле чистое бельё в тюрьму, и в нём же она получала из тюрьмы грязное бельё. Это ещё вначале было. И вот она однажды получает его записку из тюрьмы вместе с грязным бельём в чемодане. А в записке было среди прочего сказано: «Посмотри ручку нашего ребёнка, не загноилась ли». Ну, Нелли сразу же сообразила, размотала верёвку, и нашла то письмо, о котором говорится в письме к Вышинскому. Два раза она ездила в Москву. Ну, конечно, мёртвому припарки. Никто дело твоего дяди Коли не пересматривал. Так он и умер в лагере в сорок втором. Вместо того чтобы сражаться с немцами. А Нелли вышла замуж за Сергея Евгеньевича. Он был заместителем начальника зенитной артиллерии Ленинградского фронта. Вот поэтому Нелли и смогла разыскать меня в больничке, когда я уже совсем умирала от дистрофии. Только из-за неё я и осталась живой. Вот и всё...

– Вот это первое Неллино письмо Вышинскому, – сказала мамочка, увидев, что я кончил читать, – вот как оно было написано. У них с Колей был небольшой чемодан с поломанной ручкой. Коля всегда брал этот чемодан, когда уезжал на манёвры или ещё куда. И они в шутку называли этот чемодан «наш ребёнок» – детей-то у них не было, Нелли не могла иметь детей. А ручка была обмотана верёвкой. И Нелли в этом чемоданчике пересылала Коле чистое бельё в тюрьму, и в нём же она получала из тюрьмы грязное бельё. Это ещё вначале было. И вот она однажды получает его записку из тюрьмы вместе с грязным бельём в чемодане. А в записке было среди прочего сказано: «Посмотри ручку нашего ребёнка, не загноилась ли». Ну, Нелли сразу же сообразила, размотала верёвку, и нашла то письмо, о котором говорится в письме к Вышинскому. Два раза она ездила в Москву. Ну, конечно, мёртвому припарки. Никто дело твоего дяди Коли не пересматривал. Так он и умер в лагере в сорок втором. Вместо того чтобы сражаться с немцами. А Нелли вышла замуж за Сергея Евгеньевича. Он был заместителем начальника зенитной артиллерии Ленинградского фронта. Вот поэтому Нелли и смогла разыскать меня в больничке, когда я уже совсем умирала от дистрофии. Только из-за неё я и осталась живой. Вот и всё...

На фото: тетя Нелли – Е.А. Литинская.

Вот те документы, касающиеся моего дяди, капитана Литинского Николая Николаевича, умершего в СевУраллаге в 1942 году….

* * *

«Копия

Народному Комиссару Обороны СССР

От заключённого Тавдинского лагпункта СевУраллага

Литинского Николая Николаевича, рожд. 1897 года

Я, бывший командир батальона 13 стр[елкового] полка 5 с.д. [стрелковой дивизии – В. Л.], 30 апреля 1938 года был арестован в м. Боровуха (место квартирования полка) Особым отделом 5 с.д. и посажен в Полоцкую внутреннюю тюрьму НКВД. Никакого обвинения ни при аресте, ни в тюрьме мне предъявлено не было, и я не знал, за что арестован. 17-го мая я был вызван первый раз на допрос уполномоченным Особого отдела Злотовым, который дал мне лист бумаги и карандаш и сказал, чтобы я писал признание в своей контрреволюционной деятельности. На мои уверения, что я никогда никакой к.-р. деятельностью не занимался, он не обращал никакого внимания, не предъявлял мне никаких обвинений и продолжал требовать какого-то «признания». В таком духе продолжался целый ряд допросов, причём эти допросы велись исключительно в ночное время с 22 часов до 6-7 часов утра. В конце концов Злотов, видя, что я не поддаюсь его воздействиям, стал водить меня на допрос к нач-ку Особого отдела Серякову и его помощнику Засыпкину. Все эти трое лиц впоследствии [были] арестованы и осуждены советским правосудием.

Допросы Серякова и Засыпкина заключались в том, что меня ставили в кабинете, всячески оскорбляли, ругали и издевались надо мной, угрожали и запугивали перспективами страшных пыток, если я не дам «признания» в своей к.-р. деятельности. Я, не зная за собой никаких преступлений перед Родиной и Советской властью, смело отвечал, что готов на всё и «признаваться» мне не в чем. Тогда Серяков постарался напомнить мне о недавно замученном на допросе до смерти начальнике Полоцкого военного госпиталя Мерц, который после страшных побоев и мучений на допросах умер в камере, где сидел и я. Серяков подтвердил, что и со мной будет то же самое, а им это стоит клочка бумажки для написания акта. Никаких обвинений мне также предъявлено не было. Так продолжалось почти два месяца.

Наконец, 27 июня 1938 г. утром я был вызван на допрос к Засыпкину. Когда меня привели к нему в кабинет, он в грубой форме потребовал, чтобы я немедленно писал признание в своей к.-р. деятельности, иначе будет плохо. Я повторил то же, что неоднократно повторял, что я никакой к.-р. деятельностью никогда не занимался, честно и добросовестно работал в РККА [Рабоче-Крестьянской Красной Армии – В.Л.] в течение 20 лет и что признаваться мне не в чем. Тогда Засыпкин подскочил ко мне и стал кричать на меня, грубо ругаться, махать кулаками перед лицом и всячески издеваться надо мной. Видя, что это не помогает, он приказал поднять и вытянуть руки вверх и сделать в таком положении 1000 раз глубоких приседаний и считать вслух. Эту мучительную процедуру я проделал только 100 раз и, совершенно измученный, не мог не только продолжать, но и подняться с пола. Тогда Засыпкин подскочил ко мне с бранью и стал бить меня кулаками и ногами, заставляя подняться. Кое-как мне это удалось, и Засыпкин приказал мне продолжать приседания, но уже не до 1000, а до 1800 раз. Я смог сделать ещё только 20 приседаний и, окончательно измученный, не смог уже подняться с пола. В это время в кабинет вошёл Серяков, схватил меня за плечи, поднял и представил к стене, чтобы я не упал. После этого он стал издеваться надо мной, угрожать мне поломать все кости, и грубо требовать признания в моих преступлениях. Я категорически отказался от всякой клеветы на самого себя и на других. Тогда он начал уговаривать меня по-хорошему написать «признание» в том, что я был завербован бывшим командиром полка Погоняйло (арестов. в 1937 году) в антисоветский заговор, что я, в свою очередь, якобы, завербовал туда несколько человек командиров и занимался вредительством в боевой подготовке своего батальона. Я с негодованием ответил ему, что никогда никем ни в какой заговор завербован не был, никого не вербовал и вредительством не занимался, что может подтвердить командование полка, т.к. мой батальон был лучшим в части, как по боевой подготовке, так и по всем остальным видам. Серяков стал говорить о том, что мне необходимо написать «признание», что по обстановке так нужно, что другого выхода нет, а это улучшит моё положение в тюрьме, что потом во всём этом разберутся, и что нет ничего страшного поработать немного в лагерях. На все его уговоры я отвечал, что клеветать на себя и других не буду. Тогда Серяков подскочил ко мне и харкнул несколько раз мне в лицо. Когда я вынул платок и хотел вытереть лицо, он не позволил мне и кулаком сильно ударил мне по руке. После этого он ещё несколько раз плюнул мне в лицо, всё время спрашивая: «Будешь писать?» Я отказался. Тогда он набросился на меня и стал бешено избивать меня по голове, по груди и по животу. Несколько раз он прерывал избиение, пил воду и снова набрасывался на меня. В конце концов я почувствовал, что от побоев начинаю терять сознание, мне стало всё совершенно безразлично, вспомнился Мерц, убитый на следствии, и я решил писать всё, что потребует Серяков, с тем, что на суде расскажу всю правду.

Я заявил Серякову, что согласен писать что угодно, и он сразу же прекратил меня избивать, усадил за столик, напоил газированной водой, дал закурить и успокоиться и положил передо мной бумагу и карандаш. Я сказал, что не знаю, о чём должен писать. Тогда Серяков подробно меня проинструктировал, что я должен написать о том, что меня бывший командир полка Погоняйло завербовал в заговор, обстоятельства вербовки, задания вредить в боевой подготовке, о том, что я в свою очередь завербовал ряд командиров, при чём Серяков подчеркнул, что фамилии надо писать тех, которые находится на воле. На это я снова возразил, что я никогда никого не вербовал и не буду втягивать в это дело невинных людей и клеветать на них. На это Серяков со словами: «Опять начинаешь?» сильно ударил меня кулаком по голове. Я больше не сопротивлялся и начал фантазировать, стараясь писать как можно правдоподобнее, чтобы не вызвать снова избиения. Несколько раз Серяков вносил поправки в мою писанину и заставлял переписывать. Когда я наконец уже под вечер кончил, Серяков отпустил меня в камеру, предупредив, что к ночи меня вызовет уполномоченный Злотов для окончательной отделки «показаний».

В течении ночи Злотов заставил меня снова переписать, значительно расширить и дополнить написанное мною днём. Я снова фантазировал над всякими подробностями, выдумывая так, чтобы было похоже на правду. Потом Злотов напил меня чаем с булками и колбасой, сказал, что сам обработает мои «показания» и, как он выразился, «обострит углы» и перепечатает их на машинке в форме вопросов и ответов, а через день вызовет меня подписать их.

29 июня я был вызван в кабинет Серякова, где уже сидел, кроме него, Засыпкин, Злотов и прокурор IV стр. корпуса Мильцын. Я хотел здесь же заявить прокурору о том, что меня силой вынудили дать вымышленные показания, что всё, что я написал, неправда, но грозный взгляд на меня Серякова заставил меня отказаться от моего намерения. Мои выдуманные показания в обработке Злотова были им зачитаны вслух, после чего я подписал их. Присутствующий при этом прокурор не задал мне ни одного вопроса. После этой процедуры Злотов увёл меня к себе в кабинет и там заставил меня подписать бумажку о предъявлении мне обвинения, причём он предупредил меня, чтобы я не ставил дату, т.к. он её поставит сам. Я понял, что мне предъявляется обвинение задним числом.

В конце июля я подписал протокол об окончании следствия, причём Злотов не дал мне ознакомиться с материалами дела.

В двадцатых числах сентября 1938 г. приехала какая-то комиссия, говорили, что по назначению из Москвы, которая вызывала арестованных командиров 5 с.д. и интересовалась, как велось следствие. В числе первых вызван был и я. Я рассказал председателю комиссии всю правду, как меня вынудили дать вымышленные показания, как избивали на допросах, и категорически отказался от этих вымышленных показаний. Комиссия записала это всё в блокнот, и на этом дело кончилось.

5 октября 1938 года нас всех арестованных военнослужащих отправили в г. Смоленск. 15 ноября того же года меня судили Военным Трибуналом БОВО [Белорусского Особого Военного Округа. – В. Л.]. Суд продолжался не более 20 минут. Я сказал суду всю правду по своему делу, как был арестован, как велось следствие, и как меня вынудили дать вымышленные показания. Но трибунал под председательством бригвоенюриста Лернера, не смотря ни на что, и не требуя никаких свидетельских показаний, приговорил меня к расстрелу.

Я подал жалобу и 53 дня сидел в камере смертников, пока 7 января 1939 г. мне не объявили решения Военной комиссии Верх. Суда по моей жалобе о том, что приговор отменён, и дело передаётся на доследование и новое расследование. Доследование велось Особым отделом БОВО. Я снова категорически отказался от показаний, выбитых из меня в Полоцке, и подтвердил свою совершенную непричастность ни к какому заговору и невиновность в приписываемых мне преступлениях. Я настаивал на даче мне очной ставки с Погоняйло и другими лицами, показавшими на меня, т.е. из которых были выбиты показания так же, как и из меня. Но на все мои настойчивые ходатайства, и от следствия, и от прокурора БОВО последовал отказ в предоставлении мне очных ставок. Всё доследование велось следователем Ивановым в корректной форме и по правилам УПК [Уголовного Процессуального Кодекса – В. Л.]. В результате доследования 7-й пункт о моём вредительстве отпал.

7-го апреля 1939 г. я подписал протокол об окончании доследования, и моё дело было передано прокурору БОВО. 23-го мая мне сообщили, что моё дело снова возвращено в Особ. отдел. 19-го июня меня снова вызвал следователь Иванов и в присутствии пом. прокурора БОВО задал мне несколько незначительных вопросов по ходу дела. Затем помпрокурора немного побеседовал со мной и обещал, что моё дело на днях будет рассмотрено Трибуналом. Я в третий раз подписал протокол об окончании доследования.

В дальнейшем моё дело Военный Трибунал БОВО не принял к рассмотрению и снова возвратил в особый отдел БОВО, т.к. материалов для суда не было и судить меня было не за что.

Последнее сообщение о возвращении моего дела вновь в Особый отдел я получил в сентябре 1939 г. и с тех пор ничего не знаю о движении моего дела.

В двадцатых числах декабря мне было объявлено постановление особого совещания НКВД – 5 лет ИТЛ [исправительно-трудовых лагерей – В. Л.] за участие в антисоветском военном заговоре, а 7 февраля 1940 г. я был из смоленской тюрьмы направлен для отбытия срока в 6 отд. СевУраллага, ст. Тавда, где и нахожусь до настоящего времени.

Мой отец был дворянин, преподаватель, последнее время жизни до 1934 г. работал в Ленинграде в Военно-Медицинской Академии. Я летом 1917 г. окончил [Павловское – В. Л.] военное училище и стал прапорщиком. В этом звании я пробыл до демобилизации моей из старой армии, т.е. до марта 1918 г. А 1-го июня 1918 г. я добровольно поступил в Красную Армию, участвовал в гражданской войне на Восточном и Южном фронтах. После окончания войны со всей энергией и инициативой переключился на мирное строительство Красной Армии. Часто в тяжелых условиях, без учебных пособий и комсостава, не щадя ни сил, ни своего здоровья, я упорно работал над повышением и укреплением боевой подготовки своих подразделений, над воспитанием и обучением кр-цев [красноармейцев – В. Л.] и комсостава. Эта моя работа была отражена в аттестациях (с 1923 г.), приложенных по моему требованию к делу. За последние 7 лет моего командования батальоном я имел 12 ценных наград от командования дивизии, корпуса и Округа за подготовку батальона, за отличную подготовку кр-цев и комсостава, за инициативу, рационализацию и усовершенствования в деле боевой подготовки. Мой батальон был лучшим в дивизии, что может подтвердить как командование полка, так и командир дивизии Гусев, работающий в настоящее время в Москве.

Никогда ни в каких к.-р. организациях я не состоял, никогда никто не посмел завербовать меня в военный антисоветский заговор и никогда вредительством я не занимался. Честно и добросовестно работал, выполняя своё дело в течении 20 лет в РККА, не считаясь [ни] с личным отдыхом, ни с личными и семейными делами. И теперь за всё это меня искусственно сделали врагом народа, оклеветали, ошельмовали и выбросили из общества преданных Сов. власти людей. За что? Кому это надо? В чём причина? Мне совершенно не понятно, если не считать клейма моего дворянского происхождения. Но это «дворянство» было всегда лишь ненужной мишурой, т.к. мой отец бросил семью, когда я был ещё ребёнком. Моя мать, когда осталась одна без средств с четырьмя детьми на руках, стала уроками добывать средства к нашему существованию и так продолжала до своей старости, до тех пор, пока не дала нам образования и не поставила нас на ноги. Отец ничем никогда нам не помогал. Жизнь в постоянных лишениях и недостатках способствовала тому, что я сразу же после Октябрьского переворота твёрдо и сознательно стал на сторону Советской власти и оставался таким вплоть до моего ареста.

Я считаю свой арест и заключение в ИТЛ или грубой ошибкой или гнусной провокацией со стороны настоящих врагов Родины, народа и Сов. власти, пробравшихся в органы НКВД и срывавших и уничтожавших честных и невинных людей с ответственной работы и подрывавших мощь Красной Армии. Такими гнусными провокаторами и явились лица, которые арестовали меня и вели «следствие» в Полоцке – Серяков, Засыпкин и Злотов, которые впоследствии были арестованы сами и строго осуждены Советским правосудием.

Убедительно прошу Вашего ходатайства и содействия к скорейшему пересмотру моего дела, прошу тщательно разобраться в нём, установить мою невиновность и дать мне возможность продолжить мою честную и нужную работу в рядах РККА.

Прошу дать мне возможность ещё раз доказать мою сознательную и искреннюю преданность Родине и Сов. власти и готовность в любой момент отдать за неё свою жизнь.

10 августа 1940 г.

Подпись Литинский»

* * *

«Копия

Прокурору Союза СССР т. Вышинскому

От гр. Литинской Елены Алексеевны, проживающей в г. Полоцке, ул. Ленина, 61.

30 апреля с/г Полоцким НКВД арестован мой муж Литинский Николай Николаевич, военнослужащий капитан 13 стр. полка (г. Полоцк). В августе при передаче грязного белья мной была получена записка: «Прошу: завтра поезжай в Москву, добейся М.И. Калинина или Комиссию советского контроля. Расскажи всё про меня. Расскажи, что пытками заставили взять на меня вину в тяжелом преступлении. Проси, чтобы меня вызвали в Москву или прислали кого-нибудь расследовать. Дам важные показания».

21-го августа я выехала в Москву и обратилась в прокуратуру Союза. Меня принял прокурор по делам военных с устным заявлением. Не получив должного внимания, я вернулась обратно в Полоцк. 16 октября я обратилась к начальнику особого отдела 5 с. д. [стрелковой дивизии] т. Серякову с вопросом о судьбе Литинского, он мне ответил: «Будет суд, могу сказать, что он, конечно, не вернётся, будет осуждён». Эта фраза толкнула меня ещё раз поехать в Москву и просить Вашего вмешательства. Не допускаю, чтобы у нас в Советском Союзе было разрешено применение насильственных мер при допросах. Считая это фактом, требующим вмешательства вышестоящих органов, обращаюсь к Вам с убедительной просьбой расследовать дело Литинского. У меня есть основания считать, что арест – результат личных счётов и склок.

Имея ряд фактов, подтверждающих нечестное и несправедливое отношение к Литинскому, но изложение которых займёт много места, прошу меня выслушать и принять меры к пересмотру дела.

Записка передана мною с заявлением дежурному прокурору воен. юристу I ранга т. Качанову.

Е. Литинская

25.Х.38 г.»

* * *

«Копия

В Главное управление Исправительно-трудовых лагерей МВД, Москва, ул. Кирова, 3

От гр. Литинской Елены Алексеевны

Мой бывший муж Литинский Николай Николаевич был осуждён в 1939 г. Особым совещанием НКВД к лишению свободы сроком на 5 лет и отбывал наказание в Тавдинском лагпункте Севураллага с июня 1941 г. Я не имею от него писем, а последнее его письмо вернулось со штампом, что арестант выбыл. На посланный запрос в Управление никакого ответа не было.

Ввиду необходимости устройства своих семейных дел, прошу сообщить, жив ли Литинский Н.Н, а если умер, то когда. В случае если он жив, то прошу сообщить его местонахождение.

Год рождения 1897, май, г. Полоцк, арестован Особым отделом 5 стр. див. 30 апреля 1938 г. в г. Полоцке (м. Боровуха).

* * *

Примечание племянника Н.Н. Литинского – Вадима Арпадовича Литинского:

Место проживания Литинской Е. А. в копии не указано.

Дата также не указана, но так как это заявление адресовано в МВД, то оно написано было позже марта 1946 года, когда НКВД был преобразовано в МВД. – В. Л.

Н.Н. Литинский умер в лагере в 1942 г. А мог бы доказать сознательную и искреннюю преданность Родине и отдать за неё свою жизнь где-нибудь на Курской дуге. А мог бы и дойти до Берлина. А так… Перевели на навоз, как и множество других преданных офицеров… Эх, дядя Коля, вот тут и подумаешь – а не лучше ли было податься к белым и погибнуть в бою с гнусной властью, правившей от имени «рабочих и крестьян»? Ведь, как сказал Бисмарк, «все революции на земле замышляются гениями, осуществляются фанатиками, а их плодами всегда пользуются прохвосты».

* * *

Из письма Ларькова С. А. – Литинскому В.А.

Уважаемый Вадим Арпадович!

Уважаемый Вадим Арпадович!Прежде всего хочу сообщить Вам, что имя Вашего дяди, Н.Н. Литинского, уже есть в списках жертв репрессий на сайте www.memo.ru

«Литинский Николай Николаевич родился в 1897 г., г. Полоцк; в г. Полоцк; русский; образование среднее; командир батальона, 13 стр. полк 5 стр. дивизия. Проживал: Витебская обл., Полоцкий р-н, Полоцк, Боровуха-1. Арестован 30 апреля 1938 г. Приговорен: Особым Совещанием при НКВД 23 ноября 1939 г., обв.: 6302, 76 УК БССР – член к/р орг-ции. Приговор: 5 лет ИТЛ, отбыв.: Севураллаг г. Верхняя Тавда, умер 20.08.1942. Реабилитирован 24 декабря 1958 г. Военным трибуналом БВО.

Источник: Белорусский «Мемориал». Номер дела: УКГБ по Витебской обл. – 3880-П».

В справке указана точная дата его смерти. В строке «обвинение» – цифры 6302, что они означают, представления не имею. Впервые такое вижу. Как следует из справки, его архивное следственное дело хранится в Управлении Комитета государственной безопасности РБ по Витебской области (Беларусь, 310502 Витебск, ул. Советская, 18).

Вы как родственник необоснованно репрессированного имеете право получить копии материалов дела, приложив к запросу копию Вашего Свидетельства о рождении и указав, что Ваш отец – брат Н.Н. Литинского, указан в Анкете арестованного в его архивном деле. <…>

Вы как родственник необоснованно репрессированного имеете право получить копии материалов дела, приложив к запросу копию Вашего Свидетельства о рождении и указав, что Ваш отец – брат Н.Н. Литинского, указан в Анкете арестованного в его архивном деле. <…>

Мы запросили архив Севураллага о причине и мечта смерти, а также о месте захоронения Н.Н. Литинского и полученную справку высылаем Вам.

Севураллаг занимался в основном лесозаготовками («лесоповал») и промышленным строительством. На 01.04.1942 г. в нем было, 27 тыс. заключенных, на 01.01.1943 г. – 9 тыс. – в результате выделения из него Востураллага.<...>

Ларьков С. А., науч. сотр. НИПЦ «Мемориал»