Лагерные истории

Лагерные истории

Гершенгорен, М. Г. Лагерные истории / Гершенгорен Мордко (Марк) Герцевич; – Текст : непосредственный.

(Воспоминания были записаны на аудиокассеты, расшифрованы и переведены в электронный вид)

Об авторе

Гершенгорен Мордко (Марк) Герцевич

- Дата рождения: 1915 г.

- Место рождения: г. Острог Ровенской обл.

- Образование: среднее техническое

- Место проживания: г. Острог Волынского воеводства, Польша

- Дата ареста: 12 февраля 1937 г.

- Обвинение: незаконный переход границы

- Осуждение: 28 марта 1938 г.

- Осудивший орган: ОСО при НКВД СССР

- Приговор: 10 лет ИТЛ, отбывал в УСВИТЛ (Колыма).

- Освобожден 12.02.1947

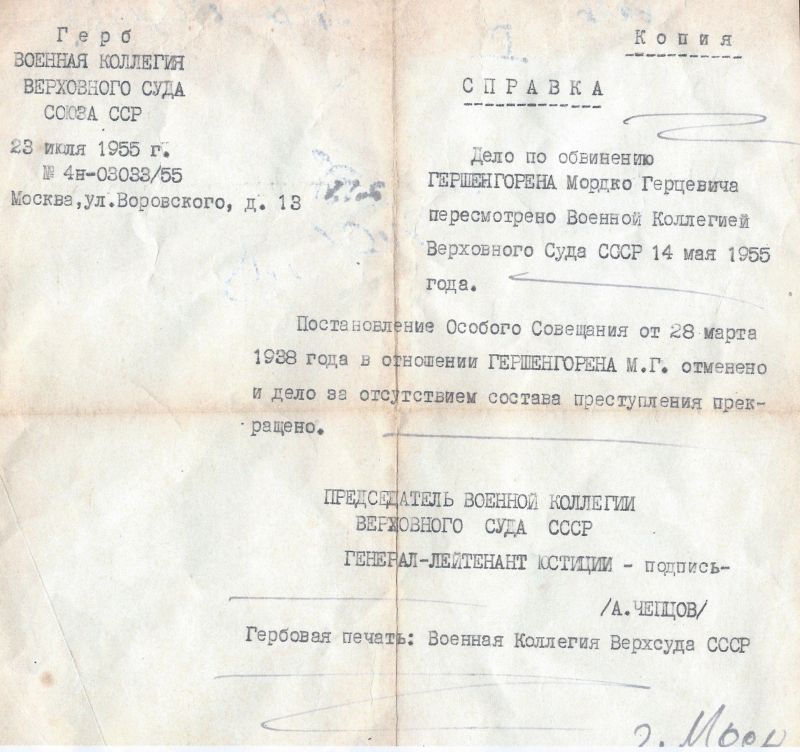

- Дата реабилитации: 21 мая 1955 г.

Реабилитирующий орган: ВКВС (Верховная коллегия Верховного суда)

Источники: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Архив НИПЦ «Мемориал», Москва

* * *

На снимках:

супруги Гершенгорены (вверху);

российский артист Ефим Шифрин с друзьями своих родителей –

Гершенгореном Марком Герцевичем и Гершенгорен Натой Моисеевной (внизу).

Благодарим Ефима Залмановича Шифрина за любезно предоставленные фотографии.

* * *

Не хочу касаться момента ухода из дома. Это больно, поскольку я оставил большую семью, родителей, братьев, сестёр. Практически, может, только одна мать знала, что я уйду в Советский Союз. Я должен был пойти в польскую армию, служить в польской армии я не хотел, тем более что после училища у меня была уже там заметка, что я недисциплинированный и не очень поддаюсь выполнению любых приказов.

И вот так в один прекрасный февральский день, – хотя он трагическим фактически был, нельзя его назвать прекрасным, – я направился к польско-советской границе. Я её перешёл, поскольку я жил на границе, сам, довольно легко, и тут же перебрался на старую дорогу, которая когда-то соединяла наш город Острог с Россией – с Шепетовкой, со Славутой, Киевом и тому подобном. Я вышел на эту трассу, и на меня из засады выскочили два красноармейца; по правилам велели, понимаете, мне остановиться, руки вверх, спросили, в чём дело. Я сказал, что я пришёл оттуда. Они меня поняли и повели на погранзаставу. На погранзаставе капитан, я не знаю, какой-то командир в то время, принял довольно, так сказать, дружелюбно. Тут же при мне доложил куда-то по радиостанции, что появился перебежчик. Что ему сказали, я не знаю, но меня отправили в какую-то камеру. Там было очень много матрасов, нар, и я переночевал в этой камере. На второй день снова меня капитан этот вызвал, сделал маленький допрос, и на третий день – это было уже воскресенье, или выходной, – да, это был какой-то выходной или после выходного дня, – дали сани, лошадей, одного комсомольца с винтовкой. Мы сели в сани, и повезли меня не в расположенный ближе погранотряд в Славуте, а в Ямпольский погранотряд. В Славуте жил мой дядя, родной брат отца, который бежал от поляков в двадцатом году, поскольку поляки расстреляли его отца-большевика, и он со всей семьёй перебрался через границу в Союз и стал жить в Славуте. Я думаю, для того, чтобы, так сказать, – ну, это ихнее соображение, – чтоб я был подальше от своих родных, меня и направили в Ямполь.

В Ямполе погранотряд – это двухэтажное здание с прилегающей территорией и высоким забором, где каждый день нам давали час–полтора там гулять. Там началось следствие, ну, следствие или допрос; всё шло хорошо, всё шло нормально, никаких, но я сидел там в одиночке. Может быть, там еще были заключённые, я не знаю. Только помню, что когда во время допроса – помню, это была комната небольшая, стол, сидел следователь, рядом с ним стояла в станине винтовка с этим – я хотел сказать багинетом – со штыком! И вот, у него на столе стоял полевой телефонный аппарат, по которому он иногда куда-то звонил. Пришёл еще какой-то следователь и спрашивает при мне первого: «Ну что? Как дела?» А тот говорит – не хочу выражаться, как он: «Ничего интересного нет, я дело заканчиваю». Но интересно другое: я сейчас вспоминаю момент, когда нас вели в этот погранотряд, – это, как я сказал, было двухэтажное здание, – в дверях стоял красноармеец, а командиры были в кубанках. И как-то у меня в голове сразу замкнуло, что я попал в совсем другой мир, что всё то, что было со мной, – я как-то органически и психологически почувствовал, что упала завеса, – что я должен всё, что было, забыть. Иначе может получиться какая-то психологическая травма. И видно, этот момент так со мной шёл многие десятилетия, пока я не стал жить нормальной человеческой жизнью.

Через неделю-полторы или две, это уже было в марте месяце, правильно, где-то в марте месяце меня вывели и сказали: «Сейчас вас будут судить». Отвели меня на второй этаж, в комнату; там сидела женщина, красноармеец с винтовкой стоял в стороне. Она меня спросила, допросила, почему я перешёл границу, как это было? Я ей всё рассказал. Она потом куда-то вышла, вернулась и сказала, что я даю четыре месяца за нелегальный переход границы. «Вы эти четыре месяца или здесь побудете, или вас куда-нибудь отведут. А потом поступите на работу, будете учиться, и будете, так сказать, счастливым советским гражданином, что я вам от души желаю». Ну, я поблагодарил её, насколько мог, и меня обратно увели в свою камеру. Я не знаю, по каким причинам повели меня потом не на прогулку, а в большую комнату в подвале. В углу был камин. В камине были какие-то угли или что-то такое, но видно, что перемешано с массой какой-то, понимаете, краской или чем-то таким. Впоследствии, когда я вспоминал, то предположил, что кое-кого прямо вводили туда, голову ставили в этот камин и там же, на месте расстреливали людей, прямо на границе. Почему-то у меня было такое чувство, мною овладело. Так это было или не так, я сказать не могу.

Потом, в апреле месяце уже, наверное, как потом я понял, кто-то опротестовал этот приговор. Это впоследствии, через год с лишним только подтвердился этот факт. Меня посадили в кузов машины, дали селёдку, хлеб на дорогу, боец сел рядом со мной, тоже с винтовкой, и я не знаю, в машине был еще второй боец или не был, и мы поехали. Когда мы проезжали через город Заслав, почему-то машина там остановилась. И жители подходили к машине, смотрели на меня и говорили: «Ой, какой молоденький, и что это он натворил, что вот под двойным конвоем – один в машине, другой так». Это, наверное, уже май был, потому что они уже черешню ели, что-то я уже не помню. Ну, короче, меня привезли в Житомирскую тюрьму, во двор, но я еще был со своей причёской, чёрной шевелюрой, как человек, который только как будто пришёл с воли. Но перед тем, как войти в главный корпус, вдруг я увидел – идёт человек, а за ним – стая детей, и у этих детей рыбки маленькие. Боже, думаю, как это так, дети, может, идут с реки, они ловили вот этих маленьких рыбок, которые водятся в песке. А потом я узнал, что это была килька.

Ввели меня в спецкорпус, на второй или на пятый этаж, я не помню, в общую камеру. Но это был 37-й год, там уже были тоже перебежчики, человек шесть или семь. Там стояло четыре или пять, четыре или три кровати, по два человека на кровать. Меня наутро вызывают в баню, почему-то только наутро подстригли, потом вернули в эту камеру. Это уже был год произвола. В общих камерах уже людям не только, понимаете, сидеть, уже и стоять негде было, а к нам относились очень хорошо. Впоследствии каждую неделю или через две недели приходила санврач, спрашивала, есть ли те или другие насекомые, как мы себя чувствуем, и на шестерых человек выписывала три – как это называется – диетических обеда. Трём человекам давали три общих обеда, и троим – диетические, и они так вот менялись с полгода, наверное.

На мой вопрос, почему меня не выпускают, я конкретно ответа так и не имел. Прошло месяца два или три. Это было еще до того, как я написал, сказал им – всё, я больше не принимаю пищу, объявляю голодовку. Меня тут же, сразу, спустили в подвал, в одиночную камеру, и я не брал ничего, ни воды, ничего абсолютно. На третий, четвёртый или на пятый день туда спустили еще одного человека. Он довольно интересный, представился членом ЦК румынской компартии. Тоже объявил голодовку, но у него с собой был сахар. Он мне рассказывал про себя, насколько я понимал.

Пошёл одиннадцатый день, пришёл врач, пришли два верзилы, бывшие бытовики, и меня начали кормить искусственно – расширяли рот и из, как это называется, со шлангом – из грелки (?), но не грелки, а чего-то такого (лили в горло?). Но каждый день туда заходила уборщица, пожилая полька; и она, значит, убирала. И вот на пятнадцатый или шестнадцатый день я уже не ходил, я уже лежал, и она как-то посмотрела на меня, села на кровать и говорит: «Synu, zo dległychkrain ludzie powracają, aleze ztamtego świata – nikt. («Сыну, с далёких краёв люди возвращаются обратно, но с того света – никто. Так что брось, ты еще молодой, не стоит игра свеч»). Ну, действительно, на шестнадцатый день мне велели написать, что я согласен отменить голодовку, я написал, меня обратно – в одиночную камеру спецкорпуса. Но перед тем, как начать меня нормально кормить, меня отвели к главному врачу больницы. Это была средних лет – ну для меня она была вообще-то уже тётя – очень интересная, импозантная женщина. «Садитесь». Значит, послушала меня и говорит: «Ну всё, теперь вы будете мучиться желудком, потому что вы нарушили весь, так сказать, цикл своего питания. А вообще-то, я вас не пойму. Что вам не хватает? Вы в чистоте сидите, вас кормят, бельё меняют каждые десять дней. Даже, как я знаю, приходит санврач к вам. Ну, у вас нет денег на ларёк? Но тут ничего не поделаешь. Но я удивляюсь, ведь есть же люди, которые сидят и этого не имеют, что вы имеете здесь, в тюрьме». Ну, я на неё посмотрел, поблагодарил так, как мы привыкли, за каждое доброе слово благодарить, и меня обратно в одиночную камеру, начали давать какие-то бульоны. Начал я набирать силы, и на пятый, на шестой день меня перевели в общую камеру этих перебежчиков. Но в то время, пока я сидел в подвале, там каждую ночь уже были и женские, и мужские голоса людей, которых истязали, допрашивали. А наверху, – да, я путаю одно с другим, когда я сидел в спецкорпусе в одиночной камере и нас выводили на прогулку, то почему-то все советские граждане меня называли паничем, почему, я не знаю. С одним, с которым мы ходили, для меня это было всё дико, я всего этого не понимал, а он мне показывал: Вот это – комкор, зять Петровского; один был какой-то тоже командир. Он мне сзади говорит: «Вот учти, я сибиряк, у меня отец – красный партизан, и вот меня теперь, наверное, расстреляют». Там был очень интересный, очень чистенький старичок, ходил в галифе, в сапогах таких очень красивых, в таком полуфренче военном, – мне говорили, что это директор каменоломни (я с ним потом сидел в одной камере, почему-то меня с ним посадили). Вот все, когда мы гуляли, зная, что я, так сказать, не тутошний человек, они меня знакомили с советской жизнью. Я всё это воспринимал как сознательный человек, который стремился к социализму, к коммунизму, всё это для меня, конечно, дико, но это факт, который нельзя вычеркнуть.

В один прекрасный день идёт обход. Все мы знали, что врачи, которые приходили нас проверять, сказали, что мы живём в привилегированных условиях, потому что мы еще не советские граждане, и не польские граждане, мы в воздухе по линии гражданства. Пришёл начальник тюремных заведений, украинец, что ли, комкор, я не знаю, и зашёл к нам тоже.

– Как вы живёте, что вы жуёте…

А я говорю ему:

– О чём вы спрашиваете, вот у меня кончился срок, и вы меня до сих пор не освобождаете, пустите меня обратно, я там буду сидеть, я буду знать, за что я сижу.

А он мне говорит:

– Что вы так раскричались, что вы так говорите со мной?

Я говорю:

– Я защищаю свои гражданские права.

– Пять суток изолятора!

Пришёл начальник корпуса, что-то сказал, я ему что-то нагрубил. Мне дают телогрейку и выводят. Это царская тюрьма, центральный корпус, ни одна война её не разрушила – ни поляки, когда взяли Житомир, ни немцы не разбомбили, ни советская власть не разбомбила, тюрьма всегда была. Значит, по коридору, потом направо, и в центре – изолятор. Но прежде всей ходьбы туда, когда только повернул, смотрю, на бетоне в коридоре лежат дети и женщины с грудными детьми прямо на полу. Это еще один момент.

Ну, меня довели, это такая метров трёх высоты комната, может, даже выше, стоят дубовые нары, сантиметров тридцать пять высоты от пола, каждая доска – пятьдесят-шестьдесят миллиметров толщины, окно под потолком, наверху горит вечный спутник заключённых – лампочка. Там находились один пожилой человек без одной ноги, с этим, как его, под мышкой, костылём, и человек четырнадцать малышей, видимо бездомных. Я только зашёл:

– Сколько дали?

Я говорю – пять суток.

– Откуда?

Я говорю – перебежчик.

– А ну-ка дайте место человеку.

А то ведь все на полу лежали, на бетоне. Он говорит:

– Есть платок?

Я говорю, есть.

Он говорит:

– Завяжите себе шею, потому что может... – я не знаю его соображений, но видно, он не первый раз в тюрьме сидит. – Для того чтобы вы не простудились, лучше всего надеть.

Ну вот, я просидел день, два, на второй день были неприятности, принесли по триста грамм хлеба и два раза – утром чашку тёплой воды, и вечером больше ничего не давали. А при раздаче этого хлеба двоим не хватило. Видно, этот дядька сумел. Вызвали снова начальника корпуса, был скандал, но хлеб так и не дали. Меня вызывает коридорный и говорит: «Вот что: завтра придёт начальник корпуса, попроси у него извинения и тебе сделают арест на меньшее число дней». Я говорю: «Ничего я не буду просить, буду как все». На третий день вечером меня вызвали и – в камеру.

В камеру я пришёл, как будто вернулся в родной дом. Мне казалось, что я ожил, пришёл из какого-то ада. Это психологически может представить только человек, который был в аду и попал в рай. Ну, ребята меня очень хорошо приняли, дали отдельную койку. На второй день пришла медсестра, выписала мне диетическое питание. К нам относились хорошо, но во всех остальных камерах был какой-то ужас, будучи на четвёртом-пятом этаже, были слышны истязания в подвалах.

К нам приходила очень миловидная девушка, медсестра, и, видно, за ней ухаживал начальник корпуса, потому что всегда он её сопровождал.

Я не помню, когда, меня вызвали в какой-то кабинет, там сидел человек в кожанке, и что-то начал со мной говорить. Что я ему ответил, я сказать не могу, мне сейчас трудно вспомнить наш диалог, потому что я ему сказал, что это всё равно прогресс и что, когда-то люди заживут, не в отношении только выполнения плана, а это должен быть полный, и в научном мире должен быть полный контакт, иначе одна страна отстаёт, другая – всё... Видимо, всё это накопление и дало то, что мне через год, 28 апреля ... Да, я не хочу сейчас забегать. Он ушёл, не представившись, кто он такой, но, видимо, это был прокурор или следователь из Киева. Это было еще во время голодовки.

Я так просидел в этом доме, в этой тюрьме до августа месяца. По-особенному к нам относились все, и начальник корпуса, и коридорный, все и вся. Еще было одно – когда меня однажды вели в баню, банщик увидел мои кальсоны, он говорит: «Ой, продай мне! Пожалуйста!» Он мне дал три рубля, и это были мои первые, так сказать, деньги, три рубля, с которых я начал свою экономическую, финансовую деятельность в Союзе, теперь в России.

Это было к вечеру, наверное, – пришёл начальник корпуса, пришла врач тюрьмы, вызвали меня и еще одного парня, там оставалось еще пять или шесть человек, один был с Кракова, двое из (нрзб.), еще откуда-то парень был. Говорит: «Вот, ребята, сейчас вы идёте в этап, берите, что у вас там есть своего». Да, я еще успел поменять пиджак свой гражданский на красноармейскую рубашку. Тоже дали какие-то, понимаете, деньги, я покупал, не помню, сахар или конфеты, я не курил. «Так что мы вам желаем всего наилучшего». Мы, два молодых человека, сняли кепки, поблагодарили, и нас они сопровождали во двор тюрьмы, этапный двор. Как только мы пришли во двор, откуда-то из-под стены выскочила женщина, обхватила нас, начала плакать и начала орать: «Дети мои, дети, вы куда теперь идёте, вы там пропадёте», – целую тираду произнесла, а начальник корпуса сказал сразу: «Уберите вы её!» – и обратно её отвели, посадили под стену тюрьмы. Открыли ворота, нас вывели, и тут сразу команда: «На колени, руки назад! И на землю!» Потом привели еще людей, посадили в (нрзб.) вагон...

Я сделал ошибку. На машине из погранотряда я попал не в Житомирскую тюрьму, а в Шепетовку, в пульмановский вагон, нет, (нрзб.) вагон, и как только начальник конвоя меня принял, я вошёл в вагон и остолбенел: передо мной стояла женщина, довольно миловидная на вид, блондинка, одетая в какой-то мешок, прорезанный для рук и для головы, и в платье этом мешковом она мыла полы. Для меня это был…, ну, я в жизни своей чего-то подобного не мог представить. Меня туда, значит, посадили, в сепаратку, но почему-то начальник конвоя хотел со мной тоже беседовать: почему, когда, что… Таким вот образом, в одиночке, я доехал до Житомирской тюрьмы, и потом была эта вся эпопея тюрьмы, с голодовкой....

Потом подали плацкартный вагон с решёткой, и там сели против меня директор, бывший директор Житомирского госбанка, еще одна женщина, очень миловидная, и совсем молодая девочка. И директор с этой женщиной начали вспоминать, как они подняли житомирский пролетариат против петлюровцев, и теперь они не могут понять, почему их посадили и везут в Харьков (наш маршрут был до Харькова). А эта девочка говорит: «Я вообще не знаю». Да, нам не объявили никаких сроков, никаких статей, ничего. Мы действительно куда-то едем на поселение, так мы были уверены, поскольку авторитетные лица нам сказали, еще и женщина-врач нам это сказала. И конвой не спрашивает у нас ничего. Либо пакет нашего дела идёт с нами, но там нету – как поручик Киже, – ни статьи, ни срока, ничего нет. А эта девочка говорит: «У нас на работе было собрание профсоюзное, должны были сказать на смерть Орджоникидзе, а меня в пять часов – я только влюбилась – парень назначил мне свидание. Я не пошла на собрание, а пошла на свидание, и на второй день меня посадили на десять лет».

Вот таким образом мы доехали до Холодной горы, – это тюрьма такая, Холодная гора, в Харькове. Ввели нас в тюрьму ночью, конвой нас сдал, и снова меня никто не спрашивает про статью, только фамилию, имя и дату рождения. На второй день под конвоем в вагон, в вагоне уже порядочно людей, вагон – телятник, теплушка, и там был основной контингент из Херсона, Николаева и из Крыма. Из Крыма, в основном, были немцы. Один был Геринг, два брата Лель, нет, это отец с сыном. И еще там были молодые, красивые работяги ребята. Кого я запомнил со стороны Херсона, это был Иоффе, маленький такой человек. Он был сыном, как он мне рассказал, портного, он еще во время оного времени работал переводчиком в порту – переводил с английского на русский язык – и им же остался работать при советской власти. Теперь, поскольку он имел какое-то отношение к иностранцам, его судили за шпионаж и посадили в этот вагон.

И еще был Козлов, секретарь райкома партии Николаева, который рассказывал, что, когда он служил в армии и комкор Якир проходил мимо них и своей полой шинели дотрагивался до него, он был счастлив. А его обвинили, что они построили там какую-то вышку с зеркалами, для того чтобы давать световые сигналы туркам, японцам, англичанам и румынам. А теперь, поскольку крымчане отделились, приходят двадцать лет сигналы крымским татарам.

И нас везли месяц до Владивостока. Привезли в Челябинск. Я прочёл «ЧелябИнск», все посмеялись. Повезли в Иркутск, в Иркутске сделали баню, помню немножко это место в вагоне, и привезли во Владивосток. Всего месяц шёл вагон от Харькова до Владивостока.

Во Владивостоке, когда нас вывели в колонну общую, то открыли мой пакет и мне прочитали: статья ПШ – 10 лет. Но я это не воспринял. Я забыл рассказать очень интересный момент. В одну ночь в Житомирской тюрьме я видел сон: та же самая комната, как в Ямпольском погранотряде, где меня судили, стол, и лежат три больших гроссбуха. Входят три человека, что-то они между собой говорят, и один говорит: «Ну что, давай десять». Говорят «десять», и меня выводят с этой комнаты. Это было 28 апреля 1938 года, в момент, когда мне вынесли этот приговор. И еще одно, почему я иногда верю снам. Перед тем, как нас забрать в этап, мне снится сон: какой-то ангел или, может, даже моя родная мать, или какая-то женщина, взяла меня за правую руку, и я с ней полетел через равнины, горы, куда-то далеко. И на второй или третий день меня отдали в этап (этот сон – к слову пришлось).

Ну, что сказать про Владивосток. Наверное, более грамотные, русскоязычные описали эту пересылку. Во-первых, пересылка была под трубой крематория. Говорят, где-то, когда-то, во время гражданской войны японцы построили крематорий, для того чтобы тифозных и таких подобных больных там сжигали. Были бараки, по пять этажей, на пять нар. Клопов было дай бог каждому. Но это еще не всё, я в Чарынской долине, хоть это и была новая дорога, встретил не менее клопов. Это в будущем, наверное, где-нибудь я вспомню седьмую палатку в Чарынской долине, где была контора участка. Народа – тьма-тьмущая. На какой-то части площади был так называемый жидок, или базар, Париж, или как-то иначе. Там меняли – кто трубку, кто брил спичками, кто брил стеклом. Я там встретил одного человека с трубкой, он такой презентабельный, он говорил, что был куратором школ в Москве. Когда я учился, куратор у нас был фигура – дай бог каждому. И что, как это, за что куратору можно дать лагерь?! Был забор, и за забором были дамы. В боа, в пальто хороших, действительно, не работницы, которых тоже было много, очень много из интеллигенции, из жён. Я это всё еще не воспринимал, я был одиночка, в стороне, я ничего не мог понять, что же тут происходит. Как я вышел с этого состояния, я не помню, потому что обслуги медицинской, мне кажется, никакой там не было. А может быть, кто-то подсказал, каким образом, я вышел из этого состояния. Это было такое самочувствие, что-то страшное, потому что я чувствую, что на улице ещё сумерки, а я уже ничего не вижу, и просто как слепой, в полном смысле слова. Добирался до первых нар или ложился под нарами для того только, чтобы найти своё место.

Этот лагерь был разбит на такие квадраты, и на каждом углу квадрата стоял пулемёт, так что сопротивления быть не могло. В один прекрасный день нас выстроили в колонну и повели до бухты, до Владивостокской бухты, как она называлась? Нас запустили в трюмы. Это был пароход-тюрьма, без воздуха, кормили только репой. Я попал в положение беспамятства, я ничего не ел и ничего даже не пил, и снова почему-то мне повезло: кто-то зашёл в этот трюм, и нас, несколько человек, выпустили на палубу подышать свежим воздухом. Помню хорошо, что меня вывели на палубу, там стояли солдаты над трюмами, с винтовками; пустили нас, и там полчаса или час мы были на свежем воздухе.

Так мы плыли шесть суток или семь до бухты Нагаева. Прибыли туда вечером. Когда нас подняли наверх, то вдалеке кругом были лампочки, светили электролампочки, – мы стали на рейде, кругом бухты было освещение, там дорога была такая. Нас посадили на катера, потом пешком, часов в одиннадцать вечера или в половине двенадцатого загнали нас на транзитку, на пересыльный пункт, в какой-то барак, без потолка, только крыша, балки связные. И так стояли один около другого, так много было народа. Ну, поскольку я понял, что стоять – это не дело, я каким-то образом забрался на балку, лёг и вот так я пролежал до утра.

Утром нас вывели, помыться не дали, понятно, этого нельзя. Сбивали по десять, по пять человек. Во дворе стояли деревянные не широкие, по полметра, наверное, столы, длиной метра четыре или пять, на каждом – банный бачок оцинкованный. Туда наливали, видно, манную кашу, наверное, это манная каша была, дали каждому ложку, деревянную или какую-то. Но как только часть каши попадала на стол, сразу замерзала – дело было уже 23–25 октября. Через день начали нас выводить, одевать, дали новые валенки, белый полушубок, телогрейку, по-моему, дали тоже тогда, ватные брюки, шапку. И вот таким образом мы выходили два раза в день и ели эту баланду.

В один прекрасный день нас выстроили и (повели) через весь город, через реку Магаданку. С каждой стороны стояли нефтебаки. Выдали нам ломы, и, видно, они ждали, чтобы та часть людей, которой выдали, – может, те, кто хотел пойти на работу, я сейчас не помню, (начали работать). Ну, помню, был квадрат, довольно большой, и надо было выравнивать почву. Я с удовольствием взял лом и что-то делал, чтоб какое-то упражнение было, но когда я начал бить, каждый удар давал кубик – пять миллиметров кубических земли этой мёрзлой. Я еще подумал, кому нужен такой сизифов труд, кому это нужно. На второй день нас уже не вывели, а завели там же, на кар(антинном) пункте или на пересылке, в большой барак, высокий, с большими, как в амфитеатре, скамейками, внизу стоял столик. Там сидело вроде три врача; помню, один был почти что карлик, такой маленький; и надзиратель или не надзиратель, а как он называется – не нормировщик, а нарядчик! Начали вызывать по сорок пять – пятьдесят человек пофамильно. На улице уже стояли (трейлера?), в углах – четыре солдата с винтовкой, бойца-охранника, сажали там по пять человек, на корточках, и таким же образом, при морозе в 35 градусов, отправляли, как только набрали, в тайгу.

Так пропустили пять с лишним тысяч человек. Но когда осталось уже мало и всех знакомых моих по этапу, по вагону забрали, я обратился к нарядчику: «А почему меня не взяли?» А он мне говорит: «А как фамилия твоя?» Я говорю: «Гершенгорен». – «А у меня такой фамилии нет». Я говорю: «Как нету, отправляйте обратно меня, раз нету». Он начал читать и по складам прочитал мою фамилию. Ну, уже всех отправили, и, когда я подошёл еще к этому столику, к врачу, у меня были экзема, чесотка и цинга. Он сказал: «10-й ОЛП», – и тотчас сразу кого-то вызвал, и меня ночью отвезли на 10-й ОЛП. Наутро – так я попал в одну из палаток – и там был, наверное, цвет музыкальной культуры Москвы, потому что потом в одной бригаде, в соседней бригаде был бас Батурин. Почему это я помню, потому что Батурин прямо там, на стройке, и пел. Ну, остальных я мог не помнить, да и для меня это вообще было всё далёкое, но они рассказывали, что один – музыкант-контрабасист, другие на флейте играли. Вот так у нас было в палатке человек двадцать или двадцать пять, такая палатка, печка посередине стоит; я сейчас не помню, чем она топилась, потому что в тайге я знаю, чем печки топились, а в Магадане – не помню. Помню, свет был. А на работе каким-то способом я попал в лекпом, видно, я заразный. Рассказал, как я остался в Магадане, а те, видимо, уже работали на стройке. Вот очень жалко, там был такой Косой, тоже 58-я статья, а помощником был у него молодой парень, видно, блатной, поляк. И после того, как мы с ним один раз поговорили, он говорит, надо его показать врачу и направить его в УСВИТЛскую больницу. И действительно, часов в одиннадцать, не помню, кто меня отправлял, но меня отправили в Магадан, в УСВИТЛскую больницу. Больница – это длинный барак, – а, сначала в поликлинику я еще попал, не в больницу, где лежат, – я пришёл, и первый вопрос, который я задал, я спрашивал полным серьёза голосом: «Скажите, пожалуйста, где шкурный врач принимает?» Они: «Как шкурный врач?» Я говорю, так и так. «А, кожный врач!» Я говорю: «Ну, хорошо, пусть будет кожный». Я показался ему. Это был профессор Орлов, москвич. Вещи были все при мне, и он меня сразу направил в стационар там же, при УСВИТЛовской больнице. Там были тоже бараки. И вот он мне стал какие-то ванны делать, противоцинготные, и я там пролежал дней десять или одиннадцать. Настал праздник 7 ноября. Это был 1938 год, значит, был 21-й год советской власти. И поступила команда: всех больных выписать в лагеря.

Но тут я тоже должен рассказать несколько интересных случаев. Там в одной палате со мной лежал – ну я говорю: «дядька», такой пожилой человек, который во сне начал (вспоминать?) Троцкого. Вы понимаете – 38-й год, или у него был жар, или что, но этот фрагмент я не забуду. Как начали его все трясти, и разбудили его, и сказали: что ты хочешь? Никто его, все же, не выдал.

Мне дали бумажку, обратно пойти в 10-й ОЛП. Сначала надо найти улицу, уж не помню, как та улица называется, потом на улицу Сталина, и со Сталина надо по Колымскому шоссе – это главная магистраль – начинается с порта Нагаева и идёт до Аляскитовой и до Ханки, нет, потом уже она шла, вы правы. Я иду; идёт женщина, несёт сумку, видно, наверху даже чеснок, и видно, что ей тяжело нести. У меня соображения, что я арестант, нету. Я подхожу к ней и на ломаном полурусском, полупольском языке предлагаю свои услуги. А она говорит: «Уйдите! Если не уйдете, я сейчас так закричу, что весь город услышит и вас заберут. Уйдите от меня, и всё!» Понимаете, она была вольная, а тут подошёл к ней арестант!

Короче, нас, больных, к 7 ноября выбросили из больницы. Правда, когда я вернулся, то этот поляк дал мне бутылку рыбьего жира, а селёдки-то в Магадане было много, потому что потом при ОЛПе была бригада рыбаков, они ловили и селёдку, и кету, и горбушу, и камбалу, так и кормили весь лагерь. Были такие бригады специальные. И вот это меня вылечило от болезни. И меня передали в бригаду плотников, в бригаду Жданова, это такой молодой человек. И еще была одна бригада Жданова, но не плотников, а сантехников. Я не хочу забегать, но могу только сказать, что этот Жданов – племянник сталинского Жданова. Я с ним потом в Магадане еще встречусь, как прораб, ведущий работу в телетеатре на площади в Сеймчане, я с ним там встречусь уже как вольный. Ну, это я потом могу рассказать.

Я начал плотничать, топором, сперва плохо, потом свыкся, начал хорошо работать, и там нас было, наверное, двадцать три или двадцать пять человек. Прошёл месяц, второй, третий. Кто-то получает двадцать три рубля, я не помню, сколько; не помню до сих пор, какая была стоимость денег. До сих пор вот не помню! Я ему говорю: «Что это ты (я не помню, как его звали), в чём дело, почему людям выписывают какие-то деньги, а мне – никаких?» Он мне что-то сказал, что вот так, туда, сюда... Ну, а тут набирают учиться каменщиками, закладывать первый пятидесятисемиквартирный дом на углу улицы Сталина и Колымского шоссе, ближе к резиденции Павлова, резиденции генерал-губернатора Колымы. Набирают людей, учат. М

ы работаем, и в ночную работаем иногда, а утром учимся работать каменщиком, теоретически. Тогда действительно дошло до того, что надо же, кроме пайки, купить еще какой-то кусок масла или чего-то другого, в Магадане это было тогда всё возможно. А у него все дела вёл Шепилов или Шемилов, довольно колоритная личность. Это иркутянин, учился в архитектурном институте, на третьем курсе был взят в работники органов. Может не совсем так, но что-то в этом духе. И он вёл у него все наряды, всё и вся. Когда я, настаивая таким образом, обратился к Усатову, прорабу, там два было – один прораб – Кравцов, с которым я потом в тайге тоже встретился, и Усатов. Я прихожу и говорю ему: «Гражданин прораб, вот я работаю, как все, а мне говорят, что я не выполняю нормы.» Он говорит: «Как это?» – «Ну норма – как резина, захочешь – вытянешь её, захочешь – стянешь». И вот бригадир сказал мне: «Я тебе отправлю в тайгу». А я уже понял, что тайга – это самое страшное, что может быть, хуже прииска. И вот однажды я работаю ночью, выхожу – это уже, наверное, был май месяц, не помню точно, сижу под палаткой, – где-то даже у вас этот фрагмент записан? – и не спится мне. Развод уже прошёл, абсолютно все спят. И вот идёт начальник лагеря Комулёв и подходит ко мне и спрашивает: «Что вы тут делаете? Почему не на работе?» Я встал – я ж сидел на корточках – и говорю, что я пришёл с ночной. Он говорит, что спать надо идти. Я ему говорю: «Гражданин полковник, гражданин начальник, мне к вам можно обратиться с вопросом?» – «Да». – «Вот так и так, я работаю в бригаде, причины я не хочу вам говорить, работаю довольно хорошо, а бригадир хочет меня направить в тайгу за то, что я пожаловался, что он мне не платит мою зарплату». – «Как фамилия?» Я говорю: «Гершенгорен». – «Хорошо».

Действительно, нарядчик пришёл и сказал мне: «Не волнуйся, всё будет хорошо».

Да, почему я работал в ночную, потому что мы копали фундамент на глубине до семи метров, с перекидками, под фундамент этого дома. Это был первый пятиэтажный, пятидесятисемиквартирный дом в Магадане. Это был великий эксперимент и почёт для строителей, для Колымгражданстроя, и для всех и вся. Потому что первый домик кирпичный уже был построен около реки Магаданки – почта, но он начал разваливаться. Пробурили шахты, поставили там охладительные агрегаты, и они работали день и ночь ради того, чтобы только этот домик не развалился. Поэтому было очень престижно. Да, я должен сказать, когда однажды я кострил на этой площадке грунт, ночью, ко мне подошли два человека. Один, значит, в плащёвой накидке, второй я не помню в чём. Видно было, что это начальник; и начал меня тоже расспрашивать, что я тут делаю, откуда, что. Понимаю, что начальник, хотя ночь, не видно. Оказалось, что это был комиссар 1-го ранга Павлов, который вышел со своего генерал-губернаторского домика с охраной. Это мне потом сказали. А для меня, понимаете, был что комиссар, что тот, кем был я. Тем более что потом была у меня такая пословица: большой начальник на прямой дороге – потому что завтра неизвестно, где этот начальник будет – надо мной или со мной рядом.

А потом нас сняли с этой работы, и мы начали строить санпропускник, такой фундаментальный, но там уже была такая книжка с чертежами; были еще в деталях чертежи, большие, но основное была американская военная книжка для строительства санпропускников для армейских бараков. Ну, мы плотники, щепу имеем, рядом живут в таких домиках щитовых колонисты. Потом оказалось, сначала жили только колонисты без жён и только жены без мужей, потому что мужей забрали и загнали; теперь им разрешили привезти семьи с детьми, и они жили как вольнонаёмные, только они не имели права уезжать и не имели льгот Дальстроевских, северных. Ну, я тоже набирал охапку щепы, и там была одна женщина, которая за неё давала рубль, или не давала, но что-то платила, на хлеб, дополнительный хлеб купить. Но я запомнил два момента. Однажды вечерком подошёл парень ко мне и просит, чтобы я донёс ему охапку или две дров. Получается щепа такая толстая. Стал говорить, показал какой-то барак. Я взял довольно большую охапку, донёс, он говорит, пожалуйста, ещё и вторую тоже. А я вижу – тут молодые девочки, и этот парень, видно, они имеют там еще комнаты, – мои ровесники, закончили, наверное, техникумы, и их прислали сюда. Я говорю: «Хотите, я вам принесу, но деньги я у вас не возьму». Почему, спрашивают. «Мне стыдно брать у вас эти деньги». Это был один случай, а второй случай – одна женщина пришла к нам, там тоже барак, как назвали потом – ИТР; комната, всё очень убого, и всё отопление попадает в зависимость от строительства. У неё надо врезать английский замок. Я говорю: «Хорошо, пожалуйста». Я смотрю, в углу, на высоте полутора метров такая полочка, и стоит статуэтка Ленина. «Вы позвольте, что это такое?» Она на меня смотрит: «Как же, это Ленин!» Я говорю, что понимаю, что это Ленин, но почему это в таком углу, как будто это образ! А потом оказалось, что это была жена одного из северных лётчиков. Тоже она дала мне рубль, я не помню, но понимаете меня, я всё осваивал советскую жизнь.

Да, что сделал этот бригадир. Там, на 10-м ОЛПе, были две вахты, нижняя и верхняя. Верхняя ближе к морю, а нижняя – туда, на Пролетарской улицы, по реке Магаданке, и почему-то иногда водили с верхней, а иногда – с нижней. Я как-то купил, по-моему, конфет, кто-то мне принёс и дал денег, может быть, эта женщина – жена колониста. И вот мы подходим к вахте, бригадир подходит и говорит начальнику караула вахты: «Вот этого отведите в изолятор, он пошёл и купил конфет». Он хотел меня сдать. Подходит конвой наш и говорит: «А ну, не трогайте вы его, пропустите его без этих конфет в зону, он не выходил из зоны, и он очень дисциплинированный», – про меня. Тут я понял, что дело пахнет тайгой. А позже его взяли, и говорят, что он потом сам себе на левой руке отпилил пальцы, только чтобы не попасть в тайгу. Ну, так это или не так, я не знаю.

Ну вот, построили мы этот санпропускник, и нас перевели строить столовую. Очень интересное такое здание, шатровое, сверху до самой земли одна крыша шла. А внутри – большой зал, кухня, боковые комнаты. Пришёл новый молодой прораб Уваров, вольнонаёмный. Пришёл, уже одетый полублатным, уже сапоги, немного вывернутые голенища, рубашка выпущена ниже телогрейки, все очень красиво, приятный такой человек. Моё ж дело кантовать, ровно рубить.

Было еще два момента. Около нас проходил очень интеллигентный, видно, большой чиновник, одетый прекрасно в пальто-бостон, с аксамитным воротничком, и с мальчиком иногда он ходил. Мимо нас видно ходил он на работу, а вечерком – с работы. И очень часто останавливался он смотреть. Я говорю: «Ребята, мне надоела его остановка. Хотите, я вам покажу номер, что он будет нас обходить». Они говорят: «Ты что, нельзя ругать, это, наверное, какой-то большой начальник.» Действительно, он, наверное, был какой-то начальник главка. Вот раз он подходит, остановился и смотрит. Я, значит, топор к бревну, я говорю: «Вы что, удивляетесь, что я еврей, это у меня написано на лице, плотничаю?» Он говорит: «Да». – «Вы знаете, – говорю, – я не советский еврей». Я ему только сказал, что не советский еврей, тот ушёл. Это было хамство с моей стороны, некорректно. Но вот был такой момент. Я почему был злой, – еще один человек проходил около нас. Небольшой, видно, он был аптекарем, что ли. Мы его попросили, чтоб он нам купил буханку хлеба. Он отказался. Почему мы его попросили, а не этих мальчишек по 9-12 лет, которые ходили тоже около, там недалеко была школа. Мы им давали деньги, они забирали деньги и не приносили хлеб. Дети настолько обеспеченные, это же не материк, там же всё было, в магазинах было всё абсолютно. Он отказал, мне было обидно, но я не мог этого наказать и наказал того.

Ну, мы продолжали работать, и надо было начать кровельные работы этой шатровой столовой. Очень большое здание, человек на 200, наверное, или на сколько, такое большое. Это на улице Сталина, оно должно было быть престижным, тем более что оно было между пятидесятисемиквартирным домом кирпичным и резиденцией генерал-губернатора. И вот однажды, – там уже начал работать кровельщик, мы его знали, потому что мы иногда просили у него олифовое масло. Мы брали горсть соли, добавляли в олифовое масло и грели на костёр, добавки выпаривались, а жидкое масло оставалось, и мы считали это сливками, жиров-то никаких не было, всё у этих каптермейстеров уходило бог знает куда. И вот однажды Уваров подходит ко мне и говорит: «Марик, хочешь учиться на кровельщика? Я говорю: «Пожалуйста, с очень большим удовольствием!» У него был подмастерье, воришка какой-то. «Подойдёт тебе этот человек?» Тот говорит: «Да, я с удовольствием его возьму». Как только Уваров ушёл, он мне говорит: «При одном условии я тебя возьму: через день, через два дня флакон спирта мне в домик носи». Откуда он брал спирт? Он был бытовик (видимо, рассказывается, как он что-то воровал на стройке, обкручивал себя под телогрейкой, выносил за зону и продавал), потому что эти колонисты, кто освобождались, строили себе американские трущобы. Ну вот, так я ему понёс раз, два, он начал показывать, как олифить сперва, потом загибы, всё шло хорошо. Только вот однажды, перед тем, как войти в зону, по порядку пять человек выстроилось, чтобы обыскали – утром обыск и вечером обыск. Это кроме того, что в зоне обыски ночью, когда идёт шмон. Так что мы бы не пропали нигде, нас хранили, как сердце. И он наткнулся, что у меня вот здесь, сзади, внутри, флакон спирта. «Выходи», – это не конвойный, а на вахте, вахтёр. Но, на моё счастье, как говорится, «счастье – всё», – выходит с вахты такой здоровый начальник вахты Мазур. Красивый такой, здоровый, и мне говорит: «Марик, ты что? Чего тебя на вахту берут?» А тот говорит: «Там, потом разберётесь, есть за что». Он заходит потом на вахту, меня прямо на вахту завели, и спрашивает, в чём дело. Я ему рассказываю всё – как прораб мне предложил быть кровельщиком. Говорит: «Это не первый раз?» Я говорю: «Ну, наверное, не первый раз». – «Кому ты отдаёшь там?» – «Как, говорю, кому отдаю? Фёдорову». – «Так ты ему отдаёшь, другому никому не отдаёшь спирт? Только ему?» – «Да». – «Ну, тогда иди». Оказалось потом, что пьют спирт этот комендант вахты, Фёдоров, Аркадий Смирнов – наш ротный и портной – он заключённый, но обшивает контору Колымгражданстроя, такой румынский еврей Фельдман, очень тоже красивый. Ну вот они, так сказать, и пользовали это добро, и меня таким образом реабилитировали.

Ну всё же, когда убрали этого бригадира, стал другой бригадир, я начал получать 23, я не помню, 22 рубля в месяц. А нас в бригаде было три комсомольца. Я, был такой Лёня Димитриев, отца у него не было, мать взяла трёх сыновей и уехала на Камчатку, она дальневосточница; Лёня этот, Леонид Александрович, и один дальневосточник, техник-дракёр Трусов Виктор. И вот была у нас такая коммуна – каждый день надо было просить конвой, чтобы разрешили пойти в магазин купить буханку хлеба.

И вот в один день выпала мне судьба пойти купить буханку хлеба. Я подошёл к конвою, конвоир был к нам очень, так сказать, расположен, потому он был влюблён в одну из этих женщин; в конце он ушёл из конвоя и женился на ней. Они вместе проходили потом тройку, она бытовичка была. И я спустился ближе к Пятому магазину, – в Магадане было уже пять магазинов, таких престижных, – зашёл в магазин, хлеб есть, пеклеванный, такой не чёрный и не белый, такой хлеб хороший. И мы всегда делили этот хлеб, масло брали, это у нас было почти каждый день. Я подхожу к кассе, подходит ко мне женщина – а мне женщины просто всегда приносили счастье – и говорит: «Уходите, идёт облава». Я так посмотрел – людей немного, никого нету, стал около кассы. Подходит ко мне человек в брезентовом плаще с капюшоном, говорит: «Ваши документы». Что мне сказать? – «У меня документы есть, но я только пришёл купить буханку хлеба». – «Пойдёмте». И меня отвели во второе отделение милиции, там уже милиция имела два отделения. Они делают облаву на людей, которые уволились со стройки, на воров, которые уволились, и потом всех зараз – по-польски это называется «лопанки», как это любили при Гитлере. Сразу что? В телогрейке у меня есть бритва. Они мне делают допрос, какой бригады, какая статья, и меня сразу на пересылку. Почему так часто были эти облавы, – потому что готовилась так называемая рабочая экспедиция на Пёструю Дресву, там хотели освоить, видно, бухту и прилегающие геологические ископаемые, а там, как нам сказали, только раз в год может пароход близко подойти к берегу, такое там бурное Охотское море.

И действительно, мы уже видели, с пересылки, снова какая-то зона, метров шесть – двойные проволоки, двойные нары, и там, значит, набивают людей. А меня поселили в палатку без крыши и без нар, потому что там был в главенстве какой-то блатной, который топил, жёг ночью нары. Там я был суток двое.

* * *

Это был 39-й или 40-й год, около Парка культуры и отдыха так называемого, начали строить транзитный городок для новоприбывших вольнонаёмных. Это были такие бараки небольшие, с сепаратками (купе), как вагонная система, и в каждом купе было четыре места для отдыха. Что меня вообще поразило в строительстве этого городка, – как кто-то принёс газеты, где было написано, что Магаданская партийная организация вместе с комсомольской организацией, помимо их основных производственных занятий, начали строить транзитный городок для новоприбывших дальстроевцев. А я настолько всю жизнь был наивным и никак не мог понять: неужели мы теперь члены партии или комсомольцы? Ну никак это мне не входило в мой ум, и только некоторые женщины начали мне объяснять этот текст, – те, которые с нами работали на стройке, – начали меня обучать политграмоте. Они все находились в женском лагере, и часть их работала по всему городу как уборщицы, дневальные, по ресторанам, кафе. Это был блатной мир среди женщин, а 58-я – они тоже ходили на работу на стройках.

Вся территория строительства была оцеплена конвоем и проволокой, все эти партийцы и комсомольцы не могли сперва приступить к этой стройке. Но они потом, наверное, доложили по своим каналам, что они закончили, выполнили сталинское, тьфу, партийное поручение. Поскольку это было сравнительно недалеко от 10-го ОЛПа Б <отдельный лагпункт. – прим. ред.>, то некоторые бригады ходили на обед прямо в ОЛП, а некоторые оставались на стройплощадке. Что на меня нашло, я не знаю, – я отказался идти на обед в лагерь. И, слово за слово, не забуду этого охранника, была фамилия, по-моему, Доктор, он был якут или что-то в этом духе, он говорит – пойдёшь, я говорю – нет, не пойду. Пойдёшь – нет, не пойду. Он скинул с плеча, взял на перевес винтовку, приклад – к плечу, а я ему: «Ну, сволочь, стреляй!». И в эту секунду на пролётке заехал главный инженер Колымгражданстроя и увидел винтовку в руках солдата и этим, понятно, меня спас. Тот при инженере не стал стрелять, дал выстрел в воздух, сразу прибежало несколько человек, и меня тут же повели в бригаду по стройке. Завели в какой-то домик; небольшая комната, типа следственного... к следователю или прокурору. Да, а позже всех прибежал и наш ротный командир, командир спецроты, Аркадий Смирнов. Но пока охрана стояла на улице, этот Аркаша зашёл со мной в эту комнату, он пошёл к этому человеку, а я сел на стул и проспал пять часов. У меня нерв какой-то был такой. Снова пришёл Аркаша и мне вынесли решение: не стали меня судить за сопротивление власти, а дали две недели изолятора. Там у нас было два изолятора. Один был почти что в зоне военного городка, там стояли (домики) чуть больше собачьих будок, и туда нас загоняли, и мы только смотрели через окошко. Но недели не прошло, как нас повели к начальнику лагеря, меня и еще кого-то, из другого изолятора, более престижного. Дали новое обмундирование, телогрейку новую, и сказали: «Вы направляетесь в УДС (Управление дорожного строительства) и будете на участке с 23-го по 47-й километр чистить кюветы для прохождения, – а, это было к весне, – для прохождения талых вод».

В Магадане, когда мы выполняли норму – когда не выполняли норму, нам давали баланду и триста грамм хлеба в день, – были специальные такие талоны, а мы эти талоны брали, вывешивали над нашей стройкой, чтобы все видели, что мы штрафники. А там нас кормили – это был 39-й год – лапша на первое, лапша на второе. Но это было бы ничего, но хлеба не давали. Лапша была из ржаной муки на первое, и на второе была ржаная лапша, такой сгусток.

Мы сперва чистили дорогу, кювет около 23-го километра, а там была такая инвалидная зона, где находились, в основном, люди-обрубки, отморозившие ноги и руки. Их не кормили как инвалидов. У кого только руки, а ног нет, их заставляли, поднимая этими обрубками, приносить охапки дров в зону, под конвоем. Жуткое было дело.

А потом нас перевели еще на 47-й километр, где сейчас, по-моему, очень большой аэродром. Мы строили служебные помещения там, потом. Мы общались с дорожниками, они сказали, что это не их обыкновенный быт. Мы же были как магаданцы. Когда мы были на лёгких работах, когда рыли котлованы, там мы планы не выполняли, а в работах режимных мы всегда получали сравнительно приличную еду. А они сказали, что у них такая норма. Всего неделю я там проработал, это было везение.

Когда мы достроили этот городок, недалеко от этого места, напротив дороги, закладывали новую городскую больницу. Кирпичную, для вольнонаёмных, для, так сказать, благородных людей. Наша работа сначала была простая – сараи для материалов, будки. Ну, позже всё-таки нам дали работу: тачками перевозить, земляные работы делать.

В бригаде плотников Магадана, среди тех сибирских плотников был плотник Алексеев. Для меня это был уже пожилой человек, которому немного не повезло: во время работы, когда мы настилали полы в одном из помещений, не знаю, в каком, доски были мёрзлые, а он забивал гвозди для закрепления половых досок. Гвоздь отскочил обратно от удара молотка и попал ему в правый глаз. И глаз выбило. Прошёл, наверное, год или два, и мы с ним снова встретились. Он уже был вольнонаёмным на Усть-Нере, в аэропорту работал. Вызвал к себе свою жену, дочь и двух сыновей. А жена его была очень чудная женщина, маленькая, очень хорошая. Когда она начала людям рассказывать, как (жили )в деревне или посёлке портовом, где взяли её мужа, Алексеева, все люди плакали навзрыд. Просто не давали им куска хлеба заработать. А тут она, уже на Усть-Нере, имела своё, сын один уже женился, и они начали жить по-людски. Но он был еще не реабилитированный. И как-то, когда он приехал на Усть-Неру в контору, нет, на Бурустах к нам в контору, и Ната ему говорит: «Товарищ Алексеев, давайте я вам напишу жалобу, и, наверное, вас тоже реабилитируют». Это было где-то весной, а месяца через два-три кто-то заходит в контору – жена работала в дорожной конторе – и говорит: «Ната, иди посмотри, какой-то дядька с мешком около вашего домика ждёт и мы не знаем, что ему надо. Ната выходит, смотрит, действительно, сидит Алексеев, их ждёт, у него мешок яблок. Оказывается, что он получил реабилитацию и тогда он только почувствовал себя человеком. Потому что, даже когда его освободили и он работал, зарабатывал деньги, семья была, а всё равно это пятно контрика висело на нём. А теперь он тоже друг народа, порядочным человеком стал.

Поработать на строительстве городской больницы мне не пришлось. Нашу бригаду перебросили в Марчекан, это недалеко от бухты Нагаева, тоже в бухте Нагаева, где ремонтировали пароходы, туда на строительство погранзаставы.

Когда освободили Западную Украину, я думал, что пересмотрят моё дело, я написал жалобу, но она где-то лежала. Но надо сказать, что всякие политические наши победы отражались на нас. Нам установили шестнадцатичасовой рабочий день. Правда, два раза кормили – кормили в обед и часов в шесть снова. Вообще-то это интересная проблема – питания в Магадане. Сравнить с тем, что потом я ел на первое и на второе ржаную лапшу – суп из лапши и на второе – лапшу, то там была система – четыре категории, первая, вторая, третья и четвёртая. Четвёртая была самая из них нищенская, штрафная. Третья была за невыполнение плана. Вторая была – сто процентов, а первая – для ударников.

Кстати, в отношении стукачей. Тогда комплекса, так сказать, страха за слово не было. Но у нас на Бурустахе был такой случай: прораб брал доходяг, их подкармливал, а потом всех сдавал в солдаты. И дошло до того, что там был уже наш родимый процесс. И там очень много знакомых проходили по этому процессу. Был такой Вайнштейн, нет, Вайнтрейб, который был бухгалтером на каком-то прорабстве. Он и умер во время следствия. Был Березняк, потом он был прорабом, с Днепропетровска, умница вообще-то человек, очень грамотный. Многие там были. И больше того, что когда... да, надо вот рассказать интересный номер: что когда Еврейский антифашистский комитет поехал в Америку, то американцы прислали для бедных россиян очень много одежды. И эта одежда попала в Адыгалах, в наше управление, где её делило между собой начальство. Нашему начальнику управления попала куртка кожаная, на молнии, но там какая-то была (неисправная) деталь, он мне её носил, чтобы я сделал, чтобы она могла работать нормально. Но это уже было, наверное, после войны. А в Адыгалахе все дамы дрались между собой за лучшее платье, ночную рубашку, вот такое дело. В это время пришло очень много американских одеял. Я даже когда освободился, то из американского одеяла себе пошил куртку, я в ней на первых фотографиях, в этой куртке не было пуговиц. Карманы такие накладные, и всё.

Хочу сказать, что тогда был не рэкет, а коррупция. Этот прораб держал двух сапожников – а нам выдавали американские военные ботинки – жёлтые боксовые ботинки на двойной кожаной подошве. Ну, кому попадало, кому нет. И вот они партиями, видимо, продавали это хозяйство, а эти сапожники делали туфли женские и где-то продавали. Он не мог бы это делать, не будучи связан с начальником ОЛПа. Я начальника ОЛПа очень уважал, но был вот такой внутренний рэкет. Так что рэкет – это не новость. Всегда обидно было, потому что у меня была пословица такая в лагере, что если человек отработал месяц в снабжении, его вешать и не спрашивать, за что. Если поработал в снабжении – смело вешать, потому что кого-то ограбил, кому-то не додал пайку хлеба.

(...)

Я забыл сказать, что, по-моему, в 43-м году, когда мы были на Бурустахе, приехал представитель Штатов Америки, и Дальстрой должен был ему показать... это было, по-моему, перед подписанием ленд-лиза, или не знаю, когда. Уэльс, или как его звали (Генри Э. Уоллес – прим. ред.). И Дальстрой, Колыма его приняли и показали: во-первых, в Магадане один из магазинов, не в тот №5, в котором я попался, а другой, по-моему, номером 1, – это был длинный такой магазин, широкий. Там были в магазине тонны советских продуктов. Этот представитель (Уоллес – прим. ред.) зашёл в магазин, и при нём это всё было; значит, всё у нас с продуктами хорошо. Только там был один казус – люди в него могли свободно зайти, – во время войны, когда были пайки! – и набрать любые продукты, рассчитаться и уйти. Но человек заходил в одни двери, набирал продуктов, а потом выходил во вторые двери, и там у него всё это отбирали.

Во-вторых, по трассе спилили все вышки, аж до Бурустаха. Дальше, наверное, тоже. Или до Сусумана, я не помню, но на трассу не выставляли людей. И там трое суток не снимали в бутары золото. И когда Уоллеса подводили к бутарам, и он видел, сколько там золота, то он чуть за голову не хватался. Он знал, что в Клондайке золото, но чтобы столько?! И что есть, оказывается, чем торговать, в Советском Союзе торговать есть чем, есть чем рассчитываться. И был такой слух – что на одном прииске около бутары работали рабочие, там был бригадир какой-то. Он подошёл к рабочим и начал через переводчика спрашивать, сколько зарабатываете. И бригадир, говорят, бывший капитан НКВД, дал отмашку перевернуть (...), тут такой аврал, Уоллес туда тоже подошёл, поздоровался с этим бригадиром, – а, когда он здоровался с рабочими, он каждому щупал – как эти места называются по-русски, на руке? Он был, видно, сведущий человек и понимал, что то, о чём говорили, – что это заключённые, оно так и есть.

Я там проработал до дня освобождения. До 12 февраля 1947 года на Бурустахе,. И, кстати, в Адыгалах надо было 300 километров поехать, в управление лагеря, где меня должны были освободить, и вместе в машине – уже были морозы большие, печка была там – и Елена Кадер (?) тоже ехала в Адыгалах. Человека три-четыре в кузове брезентовом. У меня есть фотография, где я после освобождения, с трубкой. Но выезда я не имел, и мне пришлось вернуться обратно на Бурустах. И тогда уже начинается... и у нас началась потихоньку переписка с Натой. Надо сказать, что Моисей Исаакович Шапиро раньше освободился и он написал какое-то письмо домой, что здесь какой-то мальчик, он так одинок, он раньше освободился, он освободился в 46-м году, с 1938-го у него было восемь лет.

В 45-м или 46-м году было большое наводнение. А почему-то всех хоронили близко от воды, не около трассы, а ближе к реке Нере. А река Нера – это очень широкая река, метров, наверное, сто. Она не длинная, километров, наверное, 120-130. Там такая система – когда две речки сходятся, попадают в третью, то третья уже называется по-иному. И там в 46-м году воду начала подмывать берега, и по реке начали плыть гробы с людьми. Это было где-нибудь, наверное, в июне месяце, когда эта оттайка идёт. Весна начинается там 22 июня. Там создавали бригады, и вот этот Моисей Исаакович Шапиро, еще будучи заключённым, они баграми ловили гробы и потом их перезахоранивали. И так на каждом прорабстве. Мы с ним переписывались, а потом он в 49-м году получил дополнительный срок. Он когда вернулся на материк, – до 47 года разрешали выезд, людей еще освобождали из лагерей, а потом, к концу 47 года, кто закончил срок, тех людей не освобождали вообще.

- Что, они добавки давали?

- Нет, не давали ничего, просто не освобождали. Даже не знаю, до какого времени так было. Там у нас были очень многие хорошие ребята, знакомые, с Харбина, которые тоже должны были освободиться, но их не освободили. Он вернулся, но права жить в Москве он не имел, жил на 101-м километре, сперва в Александрове, есть такой город между Москвой и Ярославлем. Потом он устроился экономистом под Владимиром на конезаводе. Ему помог знакомый устроиться, потому что дядька Наты со стороны матери, такой Миша Могилёвский, – он был как бы адъютантом по лошадям у Будённого. Он во время войны был даже в ранге подполковника. Он был еще в Красной Армии, семнадцатилетним мальчиком он убежал в Красную Армию. Во время войны он в Краснодаре был одно время директором ипподрома. А потом он был здесь, в Москве, когда война кончилась. Видимо, поэтому отца Наты, Шапиро Моисея Исааковича, который был со мной Колыме, экономистом на конезаводе устроил он. И вот, в 49-м году, когда пошла вторая волна (арестов - прим. ред.), его где-то летом, в жаркий день вызвали в контору, в трест коннозаводский. Он взял документы и пошёл туда. Там старший экономист говорит: «Вы оставьте, зайдите в 3-й кабинет, там есть какие-то вопросы к вам». Он туда вошёл, оттуда его в Бутырскую тюрьму, там он просидел почти полгода, они держали его всю зиму, а потом его сослали в Красноярский край, в (...) район на вечное поселение, в вечную ссылку. Я когда освободился, он мне написал письмо, и я каждый месяц от своей зарплаты, ну, не каждый месяц, я пересылал ему тысячу рублей. Там же надо было работать, там пайки-то не выдавали.

- А вы уже работали?

- Где? Я, когда освободился, работал и получал зарплату, понятно. Я сперва инструментальщиком, потом работал мотористом, и так до 51-го года. А в 51-м году там такое дело было: набирали на курсы подрывников. Приехал начальник отдела кадров, Димитриев был начальником участка. Я пришёл, тоже написал заявление. Он говорит: «Нет, – а я уже был вольным. – Нет, вы, так сказать, шпион». Я очень с ним ругался. А он выхватил пистолет, почти до драки дошло. Кто написал в эту газетку про него, что он так себя вёл, это же был 49-й год, я еще был никто, он имел право меня убить. А в 1951 году меня послали на курсы десятников в Адыгалах.

Да, ты мне задавала вопрос, откуда я знаю Фимы Шифрина отца. Детально я не помню, только знаю, что он был на... а больница у нас, нашего участка, была на Андыгычане, который был через реку Андыгычан, там прииск Анка, и на отдельном участке была больница. Он там лежал. Был на Эльгене где-то. Только знаю, что, когда он был на Озёрном, вот там, где я научился делать напильники, там был начальником лагеря такой Малаховский. Его жена была каптёр, а счетоводом был отец Фимы. Что там у них получилось, я не знаю, я так понял, что тётка эта, Малаховская хотела какие-то продукты списать на заключённых, короче, Малаховский снял его с работы. Я ему послал консервы и хлеб. Потом мы встретились в Адыгалахе. Он уже был вольный, он работал в Колымснабе, и к нему в это время уже приехала Рая в Адыгалах, они переписывались. Нас двое поехало туда с нашего участка – я, Лилиенталь Джек Абрамович (?), – это американец, который как коммунист приехал в Советский Союз, он учился – был такой институт народов Востока. Вообще-то у него был язык испанский или португальский, он должен был потом туда поехать. Но его посадили. Ну, там еще были ребята. Мы там проучились три месяца и получили дипломы старшего мастера, инструментальщика. И каждое воскресенье у них собирались, человек восемь. Да, она (Рая) привезла письмо (...) И вот эти восемь человек, там даже был такой – он уже покойный, он жил в Нью-Джерси, умер недавно, в феврале месяце, он был такой пройдоха, Миша Адлер. Мы его тоже видели в Нью-Джерси. Он был тогда еще заключённый. И мы так сидели – у нас было пол-литра спирта на восемь человек, а когда уходили – была целая бутылка спирта, так много мы пили. Но там же была система проверок – зашел какой-то сморчок и спрашивает: «Адлера тут у вас не было?» Он поднимается: «А, вы Мишу Адлера ищете? Он был, но ушёл на вахту». У него тоже интересная такая судьба.

Ну, на этом, думаю, надо заканчивать. Я остался, вернулся на посёлок, работал старшим, и потом уже каждое лето мы обратно, начиная от Озёрного, до Озёрного уже была дорога по всем правилам сделана, оптимальной смесью, с надолбами, капитальную уже дорогу строили.

- У меня вопрос. Вот, значит, вы получили одно письмо от брата? А позже его не слышали?

- Он потом уехал, и в Германии он встретил второго брата, который, когда его сняли с армии, работал где-то под Красноярском на каком-то алюминиевом заводе. Я считаю, что он там и потерял зрение. Он был бригадиром по ремонту печей, в которых плавили алюминий. И он мне сам сказал, что однажды он сам залез в шубе, в чем я не знаю, и было очень жарко в этой печи. Печь должна иметь охлаждение какое-нибудь – две недели, пять недель, я это не понимаю. И я думаю, что это повлияло на его зрение. У него тоже были проблемы в 49-м году, он тоже не имел права выезда, он оттуда, из Сибири, сбежал, доехал до Бреста. И оттуда он, как польский гражданин, уехал в Польшу, а оттуда уже уехал в Германию. И он там брата встретил – там был такой лагерь, и они оба оттуда уехали в (...).

- Они не хотели ваш адрес выяснить?

- Я, даже когда освободили Польшу, нет, Западную Украину в 1939 году, я не написал письмо домой. Они бы мне ничем не помогли бы, потому что, когда потом я написал жалобу, что, мол, проверьте, я за собой ничего не чувствовал, теперь же вы можете проверить! Я даже ответа не получил. А потом, когда война началась, мы вообще уже ничего не знали, куда писать, что писать. А после войны я его поймал, когда он уже был – он мне написал, куда писать, и те люди будут знать, где он находится. Я написал, не помню, получил я ответ или нет, но я потом почти связался с сестрой, с сёстрами. Она была в Израиле, в Палестине. Это до 49-го года, наверное, было. Да, 48-й, наверное, был. Еще не было Израиля. Я помнил адрес тель-авивской сестры. По-моему, она уже была замужем, и я помнил фамилию мужа, помнил адрес и номер дома в Тель-Авиве. Я написал Нате, и Ната туда написала письмо. И письмо шло – на идиш – пол года. И я уже на Бурустахе получил письмо. вот видите, я сейчас ничего не смотрю, и тогда всё помнил.

- А сестра Ваша, когда она уехала?

- Она уехала в 33-ем году – старшая, которая сейчас живёт в Тель-Авиве в этом же доме, – Тель-Авив, Менделе 14. А вторая уехала в 55-ом. Второй, к сожалению, уже нет. Вот у нее старшая дочь кончила университет Иерусалимский, историк, она вышла замуж за американца, очень порядочный человек, он преподаёт и в гимназии, преподавал при нас, когда мы там были, и в институте или как он там называется. И он получал почему-то зарплату в гимназии больше, чем в институте. С этими, как сказать, оболтусами тяжелее работать. У них двое детей. Племянник со стороны младшей сестры тоже там. Я его видел, когда в апреле месяце мы были в Израиле, он тоже приехал, мы были на сейдере, справляли Пасху вместе.

Так я никуда и не уехал. Но, признаться, я бы в Штатах и не остался.

- А почему?

- Мне в тягость все эти деньги. Я, когда работал, был влюблён в работу, как в женщину. Я работу любил, как не знаю что.

- А в 47-м, когда вы узнали, что вы свободный человек?

- Какая свобода, я не имел права выезда. Я в 47-м году, в ноябре месяце, подал заявление, – чтобы человек поехал в отпуск с Колымы, надо было иметь разрешение от НКВД. Вольные должны были иметь, уволиться, можно было только через Москву. Вот такая была система на Колыме. Я написал заявление, чтобы мне только разрешили поехать в отпуск, еще не на совсем. И я получил ответ, что вам предоставление отпуска из специального района страны невозможно, поскольку на это нет разрешения, санкции Министерства госбезопасности. И мне отказали. Но мне везёт. В это время, как я уже рассказал, Елена Кадер (?) подарила (...). А у неё уже был свой домик на Бурустахе, – это была кухня, большая комната и из курятника – бывшие хозяева имели там кур – мы сделали такую маленькую комнатку – койка, маленький столик, было всего одно окошко со ставнями, больше ничего там не было. И когда она стала в положении (на большом сроке), она начала слепнуть. Её нужно было госпитализировать срочно. Её сразу отправили на прииск «Победа», там была больница уже более или менее. Оттуда её отправили на Усть-Неру, в Индигирское управление, там была большая больница, и оттуда самолётом – в Магадан. Туда, где мы начали прокладывать трассу, где Лёня Димитров встретил своего брата. Там была фундаментальная больница, большая, городская или вообще областная больница. И она на восьмой месяц родила сына. Его положили в инкубатор. Там был такой педиатр, профессор Климов (?), он за ним смотрел. Когда стало девять месяцев, надо было ребёнка выписать, надо его вывезти. Он только приехал недавно с материка, еще, перед тем как поехать, получил в здании на бульваре, там было управление Дальстроя, где сейчас шахматный клуб, он там взял аванс. Не было денег, а чтобы вывезти ребёнка, надо еще иметь сестру, ребёнок-то только еще месячный. И не помню кто, то ли я, то ли кто-то из приятелей предложил, и вот мы сделаем номер: давайте мы зайдём к начальнику нашему, Любарскому, пусть он позвонит Кондакову, полковнику, начальнику дороги, чтобы разрешили мне сопровождать его жену, Фаину Исаевну. И нам разрешили – он дал команду в отдел кадров, чтобы мне дали две недели отпуска. Начальник – тоже герой, почему – потом тебе расскажу. Но всё-таки отдел кадров местный, такой Мячковский, сказал, что надо ехать на Усть-Неру, где райотдел МГБ, и там был такой майор С. Ну, я написал заявление, оно у меня есть, если захочешь, потом как-нибудь снимешь. Поехал туда, на Усть-Неру. Захожу – я там уже бывал с этим человеком, который сейчас живёт в Нью-Джерси. Народа почти нету, стучусь, захожу – а там сидит полковник, а не майор С. «В чём дело?» Я ему даю моё заявление, что прошу разрешения выехать. Он это прочитал и говорит: «Я не знаю, что вы просите». Я встал в тупик – ну что я могу ему сказать. Я говорю: «Знаете что, на моё счастье, наш участковый КГБист здесь, у вас, в коридоре, он вам, наверное, скорее объяснит». Я подхожу к нему – Марчаковский у нас был – и говорю, так и так. «Ну, - говорит, - давай пойдём». Ну, мы вместе с ним заходим, а тот говорит: «Ну, вы выйдете». Я вышел, он взял заявление, подаёт Марчаковскому и говорит: «Идите, напечатайте резолюцию, что мы разрешаем выехать на материк в отпуск». Он мне это сделал. Оказывается, за какое-то короткое время сменились все начальники райотделов КГБ по Колыме, по Дальстрою. В том числе сменили начальника отдела кадров Дальстроя Никисича, комиссара второго ранга, и стал Алексеев такой. Но это было уже после смерти Сталина, 53-й год, и мне дали разрешение. Я получил справку на отпуск, поехал в Адыгалах. У Зямы, у отца, Фимы еще не было, был только старший братик, Эль, мальчишка, ему был, наверное, год, у него были пшеничные волосы длинные, и он что-то кричал всегда. Я у них остановился, получил отпуск, деньги получил, и оттуда я поехал еще в Сусуман, там надо было еще получить разрешение на покупку авиабилета. Но там была семья, у него было 15 лет, его забрали на Аляскитовую, туда поехал этот человек... А я говорил, что тот отряд, который я проводил на (...), он однажды оказался у нас на посёлке. Ну, это много рассказывать, там был целые скандал на Аляскитовой, западники подняли восстание, такое небольшое, оттуда никто не выходил здоровым из шахты. Там добывали вольфрам, и эта пыль оседала в лёгких, и они все погибали. Я его узнал, и он меня узнал.

* * *

Дорогая Анна Афанасьевна, вот мы с вами заполнили анкеты, и многие моменты вы не знаете, даже не помните моменты его следствия, адрес и кто вел следствие, вы ничего этого не знаете. Я тоже не знаю, поскольку такие детали он мне не рассказывал. Но все-таки пройденный путь с ним, нашу встречу я бы хотел вам рассказать. Встреча наша была такая случайная. Это целая история. Но момент встречи был довольно странный, вернее, не странный, а закономерный. Это было на 8-ом Эмтегейском участке, когда мы закончили строительство дороги там. Восемь прорабств, и все колонны должны были бы пойти вперед. По каким-то обстоятельствам меня вызвали со всего отряда или подконвойной группы и вернули в зону. Костя, еще был Лапин, которого я помню, это были плотники, принадлежащие прорабу. Каждый прораб имел свой костяк. Он имел своих плотников, инструментальщика своего, и даже некоторых своих землекопов. Но я был чужак, я все-таки был такой полузаконный плотник, я четыре года проработал в Магадане плотником, кровельщиком выучился, каменщиком выучился, всю жизнь я учился. Ну что делать, такова судьба у меня сложилась, только это и спасло мою жизнь. И когда уже весь этап ушел вперед, остались только актированные люди, которые поддерживали дорогу. Наша миссия была – мы должны были строить дом для прораба, казармы для охраны, фундаментальную печь, баня была уже построена там. И мы сразу все вместе построили палатку семь на двадцать один, и Костя с Лапиным, ихнее звено, пошли строить прорабу дом. Я же и еще один выходец с Польши, Мороз, фамилия его была фактически Мруз, мы строили, наоборот, палаточку, такой небольшой барак для плотников. Но это было все в будущем.

И вот в один холодный вечер, мы первые пришли, поскольку мы строили в зоне, мы первые пришли в барак, – не в барак, а в палатку, – где стояли две железные печи для обогрева рабочих, которые должны были прийти, и поскольку мы сами плотники, я выбрал вторую печь, которая была подальше от дверей, и выбрал понятную вагонную систему, я прилег на верху. Закон блатного мира ведь такой: как только какой-то вор, или блатной в законе или не в законе, уходит в этап, или его уводят, то тут же появляется какое-то новое лицо, которое хочет все это возглавить. Это еще было, по-моему, до ужина, я лежал на верхних своих нарах на вагонке, а в это время мороз был сильный, градусов под 50, и вошла группа землекопов, которая принадлежала прорабу. Это была группа человек 7 или 10. В основном это были болгары, фамилия бригадира или звеньевого была Васильев. И как ни странно, но этот Васильев был как болгарин, сильный, здоровый, – он был в теле, – остальные были доходяги, поэтому их и оставили, чтобы они ремонтировали дорогу. И понятно, они пришли с мороза, вошли и облепили эту печку. Напротив меня, внизу, лежал полублатной парень и воскликнул: «А ну-ка уходите, сволочи, что вы тут делаете, видите, что вы мне загораживаете». А в этот день он вообще не работал, как блатной имел возможность. И те все раз и ушли, отошли, даже замороженные люди, обмороженные, ушли от печки. Я не выдержал, сел на нары и говорю: «Вы что делаете, мужики, вы что, обалдели что ли? Как это так можно делать? Вы пришли, работали как честные люди, что-то сотворили, а этот паразит лежит на нарах и вами командует». Этот блатной, не долго думая, встает, подходит ко мне, лицо на уровне с моим, и говорит: «А это кто тут такой разволновался? Этот жидок, что ли?» Ну что я мог ему ответить? Мне в жизни лагерной не везло никогда в отношении обуви. У меня был один ботинок польский, всегда с подковой и на каблуке, а другой английский, откуда-то взялся, я так и не знаю. Я долго не думая, прямо ногой его в лицо, соскочил и отлупил его и бросил на печку, а ему сказал, что если ты еще раз какого-нибудь мужика обидишь, будешь иметь дело со мной, а не с этими мужиками. Барак замер. Мы пошли на ужин. Потом вдруг приходит человек и приносит сверх утренней пайки ларьковый хлеб. Его было, наверное, 200 грамм. Но чтобы получить это хлеб, надо было заплатить, а у меня ни копейки денег не было. А Костя с Лапиным, это был звеньевой, они подальше лежали. Костя встал, принес мне какую-то капельку денег и говорит (...), и с этого момента пошла наша дружба.

Хотите знать, почему меня оставили? Я сказал, что меня оставили для эксплуатации дороги. Я был совсем чужим среди всех этих людей. Я был тогда уже магаданцем, там почти 4 года я отработал, оказался в Магадане случайно, может, как-нибудь и это расскажу. Сегодня я хочу рассказать, почему меня оставили на 8-м Эмтегейском участке. Когда под конец августа мы построили все мостики и трубы для прохождения вешних вод, и начали уже готовить поход всей массы рабочих на Верхнюю Индигирку, а потом на Оймякон для строительства аэродрома, со мной получилось такое несчастье, что я заболел желудком. Я работал, надо было. Мы все в зоне работали, в оцеплении. Подошел десятник и говорит: «Марик, – Марик тогда я был, – знаешь, что, мне тебя жалко. Ты не работай, я на тебя дам сведения полностью, вот в зоне кушай голубику, ну а потом я надеюсь, что ты отработаешь». Через два дня нашу всю бригаду перевели строить баню. Построили баню, был солнечный колымский августовский день, мы помылись, вышли из бани, легли немножко отдохнуть. В это время с так называемой поймы реки вышло два человека, молодая женщина с мужчиной. Мужчина потом оказался начальником санчасти или как он там назывался, а кто женщина эта такая, мы не знаем, и до сих пор фактически я не понимаю, кто она там была. Она подошла к нам и говорит: «Ребята, вы что тут делаете?» Бригадир Федак говорит, что мы построили баню, легли отдохнуть. «Как чудесно, какие вы молодцы». Бригадир говорит, что вот на днях этап весь пойдет вперёд, и поэтому мы вне очереди помылись, чтобы уйти хоть немножко чистыми. А она повернулась, посмотрела на меня и говорит: «А вы что, тоже пойдёте в этап?» – «Да». – «Как вы пойдете? Нет, вы не пойдете, вам нельзя». И все ребята переглянулись, думали, что это какая-то шутка, чтобы женщина могла решать проблему, пойдет человек в этап или нет. Через дней шесть-семь были целые события: не было хлеба, не было конвоя, не было бог знает чего, потом все организовалось, а жили мы все в зоне, спали по три человека и тремя одеяла накрывались, потому что начались заморозки. И ты к утру мог встать, а ни одного одеяла не было; кто-то другой их стащил и тут же на себя натянул эти одеяла. Это такая лагерная жизнь, надо было через это пройти. И, когда уже построились, конвой принял весь этап, а мы как плотники вошли в головной отряд всего этого этапа, и вдруг кто-то из наших ребят из бригады видит, что бежит женщина, уже мороз был 5-7-8 градусов, в одной маленькой рубашечке, блузке, бежит и ищет кого-то во всем этом этапе, который метров 200 или 300 длиной. Когда она начала приближаться, ребята мне говорят: «А ну-ка, ты уходи назад, она, наверное, тебя ищет». И действительно так получилось: она прибежала к нам и говорит мне: «Выйдите и идите в зону». Я сказал: «Нет, в зону я не пойду, это мои друзья, мы уже идем с Магадана, я других не знаю и никуда не пойду. Что с ними будет, то и со мной». Она позвала прораба, был такой Семен Дмитриевич Шевченко, и говорит ему: «Семен Дмитриевич, вот я этого человека не разрешаю брать дальше в этап». Семён Дмитриевич подошёл, говорит: «Марк, ну куда ты пойдешь, тут уже культура, дорога есть, а там ведь что, тайга голая. Выйди и оставайся здесь». Я говорю, что нет, я не выйду. Тогда он говорит: «Ладно, хорошо». Вызвал начальника конвоя, говорит: «Выставьте этого человека в зону». Ну, меня взяли, и таким образом я остался в зоне. Тогда я уже познакомился с Костей, Костя так и работал на поселке, я работал в зоне. Уже появился какой-то маленький человеческий контакт.

А закон был такой – когда работник кончает работу, надо было пойти еще под конвоем в лес, принести дров в зону, где бы ты ни работал, в зоне или нет, все равно ты должен был принести этот хлыст в зону и для бараков, и для зоны, и для вольного поселка, и для кухни, и для бани. Каждый день был такой поход.

Я уже в Магадане раз болел цингой, а тут вторично меня поймала цинга. Получил от кого-то страх: под хлыст становлюсь – хожу, а так я ходить не могу. И так случилось, что прораб поехал на Кадыкчан, это управление нашего участка Эмтегейского, и привез он полбанки вытяжки из хвои стланика. Это меня и спасло. Зима у нас была очень тяжелая. Хлеб довозили до нас на газогенах, тракторах, работавших на чурках. Дальше машины, трактора не шли, хлебом нас не кормили, и остального не давали. Понятно, что почти весь там народ погиб. Это были 41-42 годы.

Когда уже поселок этот отстроился, начальство решило начать строить капитальные мосты, и вот меня, и Костю отозвали на 5-й Эмтегейский участок на строительство моста. Это уже было в феврале 42-го года. И как ни странно, понимаете, пустили нас на поезд, дали какую-то бумажку, и мы должны были сами, без конвоя, добраться до пятого. Мы пошли с ним, о чем-то разговаривали, уже сосульки и таяние снега было, только солнце появилось, колымская жизнь пошла уже к лету или к весне, ну весны как таковой там нету. Мы пришли до Догола, там, где было управление, переночевали в изоляторе, в зону нас не пустили, сказали, вы тут переночуете, и мы пошли на пятый. На пятом, был прораб ленинградец, такой довольно веселый, я его знал, он меня уже принял как знакомого, а Костю нет. Но мы уже начали рубить мосты. И там получилось интересно, он-то уже знал, что я плотник, потому что как только мы приехали после Кадыкчан, как нас повели в Магадан, бригадир велел мне и еще какому-то человеку рубить ряж под пекарню. И видно этот с трубкой, фамилия его Гапонов, он когда-то работал – он нам рассказывал, что в он работал в ленинградском, петроградском – не в ОБХСС, а в борьбе с преступным миром. И вот как-то раз он сел на прогон и говорит, вы знаете, хлопцы, ну я все видел, был в Курляндии, в Финляндии, в Латвии, везде был, я всё видел, но плотника-еврея я не видел. Я говорю: «Гражданин прораб, понимаете в чем дело, вы немного ошибаетесь. Если вам нужен министр, я готов вам служить министром. Не вам служить, а быть министром. Жизнь заставила быть плотником – я и плотник. Хорошо я работаю?» – «Да, – говорит, – я к тебе никаких претензий не имею». Это было мимоходом.

Вот мы там построили мост, это уже было до апреля месяца. И вот уже мы заканчиваем мост, идет машина, и в кузове лежит женщина, и почему-то эта машина остановилась, я не знаю. Откуда, почему, почему остановился? Водитель говорит: «Не знаю, вот тут у меня в кузове лежит больная женщина». Я поднялся, – а ее везли уже на Кадыкчан, видно, в больницу. Вывезли оттуда ее, со стороны Оймякона. Вот это была вторая встреча моя с этой женщиной.