Не сотвори себе кумира

Не сотвори себе кумира

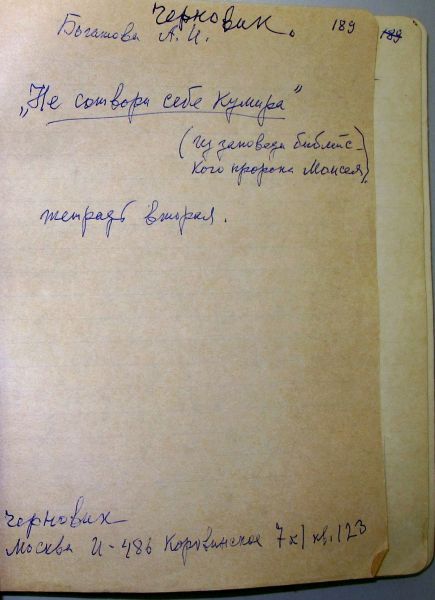

Богатова, А. И. Не сотвори себе кумира / Богатова Агриппина Ивановна; – Текст : непосредственный.

Предисловие к публикации воспоминаний А. И. Богатовой

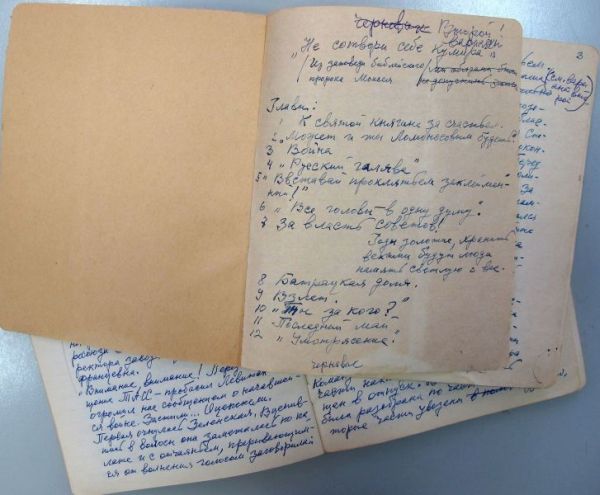

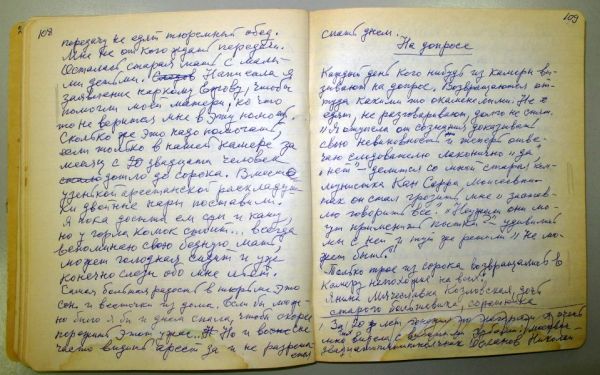

Две пожелтевшие общие тетради в коленкоровых обложках, объемом 96 листов каждая, принес в библиотеку Сахаровского центра Александр Владимирович Турков. Тетради были исписаны аккуратным, довольно хорошо понимаемым почерком. Все сто восемьдесят восемь страниц одной тетради были заполнены полностью, во второй тетради исписаны только пятьдесят пять страниц. Нумерация страниц, а всего их двести сорок три, сплошная для первой и второй тетради. На некоторых страницах внизу есть затеки, не позволяющие прочитать отдельные слова.

На форзаце первой тетради написаны фамилия автора и инициалы: Богатова А. И.

Ниже – название: «Не сотвори себе кумира». Тут же приписка: «Мы обязаны были не допустить этого».

На титульном листе вверху: «Второй вариант». Ниже повторено название и приведено оглавление всей рукописи. Все это хорошо видно на фотографиях.

Александр Владимирович Турков сказал, что рукопись попала к нему случайно, тетради передали его знакомые. Как они попали к ним, он не знает. А.В. Турков — сам автор воспоминаний об отце Латкине-Туркове Владимире Дмитриевиче, узнике Сухановской тюрьмы, опубликованных, так же как и воспоминания его отца, на сайте Сахаровского центра. Он понимал ценность этих тетрадей и принес их нам.

Мы попытались найти хоть какие-то сведения об авторе воспоминаний. В первой тетради в тексте на стр. 129 начальник колонны Андрей Иванович Белинский , обращаясь к автору воспоминаний , называет ее Агриппиной Ивановной: «Придется вам, Агриппина Ивановна, принять бригаду…». Можно предположить, что автором воспоминаний была Агриппина Ивановна Богатова. Причем, скорее всего, это ее подлинная фамилия, т.к. в той же тетради на стр. 109 автор пытается заменить фамилию Богатова на Терпигореву. Больше замен не было.

В тексте неоднократно упоминаются Ухта и Воркута — на стр.112 тетради 1: «Я попала в растениеводческую колонну Ухтинского совхоза, расположенную в двух километрах от Чибью…»; на стр.193: «В конце декабря 1937 года добрались до местожительства, совхоз «Кочмес», в трехстах километрах от Ледовитого океана, в шестидесяти километрах от Воркуты…». Мы решили поискать Богатову Агриппину Ивановну в книге «Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв политических репрессий».

В томе 8, часть 1 книги «Покаяние» мы нашли справку:

Богатова Агриппина Ивановна, 1903 г. р., русская. Арест. 29.07.1936 г. Приговор: 10.09.1936 г.; ОСО при НКВД СССР; ст. КРД; срок: 5 л. л/св. Выб. 01.07.1946 г.; Инталаг. (КомиКП-8 ч.1: Воркутинское отделение УхтПечлага).

Многие даты и сведения совпадают с воспоминаниями: дата ареста – лето 1936 года, срок приговора, место отбытия приговора – Воркутинское отделение УхтПечлага. Все это позволяет с большой степенью вероятности сказать, что автор воспоминаний – Агриппина Ивановна Богатова. Агриппина Ивановна в конце рукописи расписалась и поставила даты: «1965–1971 годы».

Очевидно, она готовила рукопись к изданию. Об этом говорят надписи на титуле: зачеркнутое слово «Черновик» и надпись «Второй вариант». Рукопись написана хорошим литературным языком, профессионально, ведь Агриппина Ивановна Богатова печаталась в «Красной газете» и в журнале «Рабселькор», работала в отделе писем в «Рабочей («Красной») газете», о чем она пишет в воспоминаниях.

Главы:

- К святой княгине за счастьем.

- «Может, и ты Ломоносовым будешь».

- Война.

- «Русский галявá».

- Вставай, проклятьем заклейменный!.

- «Все головы – в одну думу».

- За власть Советов!

- Батрацкая доля.

- Взлет.

- «Ты за кого?».

- Последний май.

- «Умотрясение».

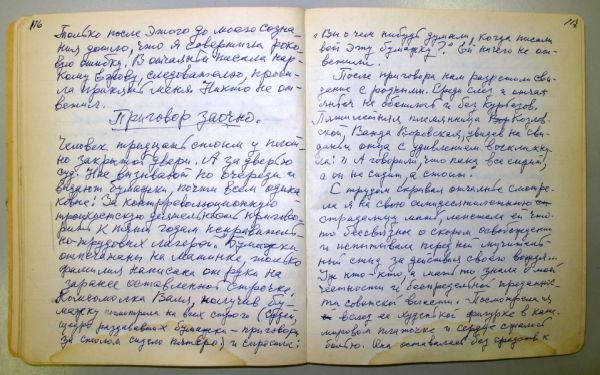

- Приговор – заочно.

- Этап.

- В кругу отверженных.

- И снова этап.

- В «земном раю».

- «Война, разве здесь мое место?».

- Начальник погрузки Ушлый.

- Победа!

- Третий и последний этап.

- Смерть Сталина – конец злого рока.

Глава 1

К святой княгине за счастьем

Мы – Богатовы, [хата наша] [среди] (см. вариант второй) поредевших лесов. В малоземельных полях Калининской области стоит моя родная деревня Стрелки. Там, в хате с тремя оконцами, проходило мое детство. Перед кивотом с множеством икон молилась я богу с младенческих лет. За столом, при свете керосиновой лампочки-«мигалочки» (в нее умещался стакан керосина), учила школьные уроки. И хотя больше полувека прошло с тех пор, с яркой отчетливостью встают передо мной родные картины.

Вот сидим мы, две маленькие сестренки, на лавке и наряжаем куклу на богомолье. Зима. Окна до половины замерзли. Вошла бабенька (так звали мы бабушку) с ведрами воды. Поставила ведра на пол и стала дыханьем согревать руки. Села на скамейку. Сбросила подплетеные веревками, заледенелые валенки. Я залезла на печь и достала ей подшитые, праздничные. «Словно в раю ноги очутились», – проговорила бабушка, надевая теплые валенки, и заулыбалась. Морщинки-паутинки прижались к самым глазам, а на щеках длинными канавками протянулись глубокие. Из сморщенного рта выглянули три гнилых зуба, и такая она смешная стала! Люблю, когда бабушка улыбается. Она сняла кафтан. Вылила воду в кадушку. Взяла с полки решето и прошепелявила:

– Грунька, отнеси бабке Марье решето. Да смотри ты у меня, богу помолись, когда войдешь к ним. «Здравствуйте» скажи. Подашь решето – «спасибо» скажи. Не забудь», – строго говорит она, и лицо ее делается сердитым, длинным. Очки совсем на нос слезли, если бы не веревочки, зацепленные за уши, то грохнулись бы на пол. А голос у нее гремит, словно дядя Иван дрова колет. А когда она ласковая, то голос у нее, словно моченый горох на блюде шуршит, когда я беру целую горсть. Люблю горох и люблю, когда бабушка ласковая.

– И я пойду к Марьиным, – тихим, тягучим голосом просится сестренка.

– Не в чем, доченька. Валенки то совсем дырявые, – вздохнув, отвечает бабушка. – Вот, бог даст, отреплем лен, продадим и купим тебе валенки. Нюша, вздохнув, лезет на лавку. Я надеваю шубейку, шаль и бегу к Марьиным.

Семья у них большая. Сидят за столом на двух лавках и скамейке. Посредине стола большая миска с похлебкой. Хлебают. Едва переступив порог, я скорей перекрестилась и сказала «здравствуйте» (всю дорогу думала, как бы не забыть сказать). Бабка у них седая, морщинистая. Согнулась – так и ходит. Все едят, а она все подает. Я отдаю решето, говорю «спасибо» и сажусь на лавку поодаль от стола.

– Какая девка-то умная растет у Дарьи, – говорит бабка. Это она про меня.

Съели похлебку. Бабка несет полную сковороду блинов. Мишка, мой сверстник, ест блины и, прячась за спину матери, строит мне рожицы. Я хохочу. Его рожицу не увидели, а на меня строго посмотрели все, а бабка сказала: «Попусту смеяться грешно». Лицо ее еще сердитее бабушкиного. Я встаю, говорю «Прощайте» и ухожу.

На улице подружка Манька катается на санках. Зацепилась за тын и ругнулась по-дедушкиному.

– Ругаться – грех, – говорю я, вспоминая наставления бабушки.

– А никто не слышал, – отвечает она.

– Бог все видит и слышит, – говорю ей.

Я уже большая и все знаю. Бабушка всему меня научила. Осенью в школу пойду. Она и считать меня научила. Я все дома в деревне пересчитала. Тридцать два дома. Только мужиков в деревне мало. Все уехали в Питер на заработки. Мама тоже жила там. Служила у господ. Ходила с барчуком на вокзал встречать барина. Барин с сыном ехали на извозчике, а маме велели нести тяжеленный чемодан. Надорвала живот. Заболела и приехала в деревню. Теперь по ночам стонет, и порошки не помогают, что лекарь в волости дал. Отец наш тоже в Питере. Пьет водку и не помогает нам кормиться. Я вырасту и тоже уеду туда. Заработаю денег, и нам легче будет жить. Об этом я часто думаю. Об этом и бабушка говорит. Она всю жизнь работала у господ, накопила денег и построила нам избу. Земли у нас мало. Мы бедные. У нас даже портрета царя нет. Даже у бедных рядом с иконами портрет царя, а нам не на что купить его. Староста корит за это бабушку. А у Кубышкиных и вовсе нет полевой земли. Только огород да маленькая усадьба. Зато у них дед старательный. Лапти плетет, валенки подшивает, корзинки плетет. А за прутьями в лес бабка с тетей ходят. У деда одной ноги нет. На Японской войне оторвало. Чудной дед – ноги нет, а ему вроде бы и ни к чему это, все песню свою поет:

«Солдатушки, бравы ребятушки,

Где же ваши деды?

Наши деды – славные победы,

Вот где наши деды!».

Как-то наша бабушка спросила: «Чудной ты дед. Все поешь. Достается ли тебе хлебушка-то? Все, поди, ребятишки съедят».

– А я тогда и пою, когда нахлебники от каравая ничего мне не оставят, – засмеялся дед. Ребятишки – это его внуки, а сын от чахотки умер.

Я пришла домой. Бабушка сразу ко мне: «Помолилась ли богу, когда вошла к Марьиным? Сказала ли «здравствуйте»? Сказала ли спасибо?».

– Все сказала, – отвечаю я.

Лицо у нее становится доброе, круглое, словно повойник на ее голове. Я рада. Мне всегда хочется угодить ей.

–Бабенька, я не буду с Манькой дружить, она ругается по-дедушкиному.

– Она ругается, а ты не ругайся. К золоту грязь не пристанет. А дружить со всеми надо. Мы не господа, чтобы народа чураться». Нелегко ей угодить. Видно, я не все знаю, что она. Как-то услышала я, дед Тихомиров сказал: «Незваный гость хуже злого татарина», и спросила бабушку, бывают ли у татар добрые.

– И у татар добрые бывают, и у русских подлецов сколько хочешь. У всякого народа и плохие и хорошие люди есть, – ответила она. Мудреная какая-то моя бабушка.

– Давай в прятки играть, – прерывает мои думы сестренка.

– Лучше давай играть в богатых, – отвечаю я. Я буду барыня, а ты будешь шить мне шелковое платье. Нюша никогда не спорит. Она слушает и маму, и бабушку, и меня.

Мы достаем мамину девичью шаль, дырявую, с длинными кистями, и я наряжаюсь.

Барынь мы каждое лето видим. Они приезжают в деревню. Бабушка говорит, что такие же деревенские были. Уехали в Питер, нашли клад и разбогатели. У них девочки в шляпках ходят. Сначала с нами не знаются, а потом подружат.

– Бабенька, есть охота, – просит Нюша.

– Поешьте моченого гороха. Скоро мать приедет, обедать будем, – отвечает она.

Мама дрова привезла на Егоровой лошади. Достала из сундука завернутый в тряпицу полтинник и пошла платить за лошадь.

За обедом мы едим постные щи, картошку, сваренную в скорлупе. Чистим и макаем в льняное масло. Запиваем квасом. Была у нас корова – пили молоко. Продали «маленку», починили избу. Голодно стало. Только в Рождество, в Пасху и в Родительский день мы едим досыта все хорошее. Женщины в праздник приносят бедным молока, яиц на поминовение покойников. Бабушка берет, говорит «спасибо», а потом горько плачет, что мы – нищие.

Вечером мама зажигает лампочку- «мигалочку» и ставит на стол, на опрокинутый чугунок. Бабушка вяжет чулок, мама прядет лен. На дворе метель. Ветер, словно живой, воет на разные голоса. Мы с Нюшей сидим на постели у маленькой печки, наряжаем куклу и слушаем бабушку. Она рассказывает, как девушкой в лавру ходила на богомолье, про монашек, про свою мачеху. Как по морозу босиком ходила. А иной раз обе молчат. Думают о чем-то. Или мама запоет тоненьким голосом: «Разлука ты, разлука, чужая сторона…».

Как-то бабушка сказала маме: «Достань книжечку, да почитай». У нас в сундуке четыре книжки хранились: «Библия», «Евангелие», «Псалтырь» и «Бог правду видит, да не скоро скажет». Мы слушали, как разбойник купчиху зарезал, а нож мужику в котомку подсунул. Страшно! Утром я спросила бабушку: «В тюрьме плохо?».

– Как люди сказывают – не приведи бог и злому ворогу. В нашем роду никто не бывал в тюрьме. Бедные, но честные. И вы живите по-божьи, – сказала она и зачем-то два раза перекрестилась.

Пришла тетя Егорова. На ней новый полушубок, новые валенки и красивая клетчатая шаль.

– Дашка где? – спросила она. Нашу маму все зовут Дарьей, а она Дашкой.

– На речке, белье полощет, – ответила бабушка.

– Пусть придет ко мне избу помыть.

– Ладно, скажу, – ответила бабушка и ушла в чулан. Тетя посмотрела на нас, вздохнула и сказала: «Девчонки-то у вас… В чем только душа держится, словно восковые… А вот, живучи… А у меня Митенька… И отчего только помер? Ведь мы и ветерочку не давали дунуть на него. Так в пуховых подушках и держали. Пряники не выводились. Кажиный день пряниками кормили. А уж забавляли-то мы его! Тятенька возьмет на руки, шувыхает, шувыхает, вверх-вниз, вверх-вниз. Маменька шувыхает. Отец возьмет…». Она не договорила. Губы ее задрожали.

– Бог даст – еще родишь, – сказала бабушка, не выходя из чулана.

Когда Егорова ушла, я спросила бабушку:

– Почему тетя Егорова шляпу не носит, ведь она богатая?

– У нее хвост в навозе, – засмеялась бабушка.

– А у Басклеевой барыни не в навозе хвост? – спросила я.

– Ей прислуги вымоют. На то она и барыня.

– Нашей бы маме купить шляпку и она красивая была бы, – вздыхаю я.

Бабушка посмотрела на меня сердито и сказала: «Уж ты не завидуешь ли? Никогда, никому не завидуй. Зависть – змея. Она сердце точит и мозг сушит».

Весной собрались бабы в город Кашин на богомолье, поклониться мощам святой княгини Анны Кашинской. Я со слезами просила бабушку взять и меня. Она отказывалась. Боялась, что не дойду.

– Возьми, Григорьевна. Может счастья себе намолит, безгрешная душа ее, – вступилась за меня соседка. Меня взяли. Поснимали мы полусапожки, подвесили их на палки вместе с узелками еды, положили на плечи и шли босиком все тридцать верст. Трава на колее дороги вымазана дегтем от колес телег. Чтобы не испачкать юбки, бабы заворотили их до пояса. Короткие холщовые исподницы белели на солнце и далеко видны в поле. Со всех сторон шли к Кашину православные на поклон святой княгине. Шли полями, перелесками. Ночевали в какой-то деревушке. Спали на полу, под голову котомку. На другой день пришли.

Кашин – уездный город. Дороги грязнее, чем у нас в деревне. Бабушка сказала, что здесь богатые много ездят в каретах и людей много ходит, вот и растоптали дорогу. Дома здесь все за заборы упрятаны. За каждым забором гремят цепями собаки. В Кашине тридцать церквей и все в этот вечер, накануне праздника, звонят в колокола. Серебряный звон, как назвала его бабушка, мы услышали еще издали. Все усердно закрестились. Уходя из дома, я обещала подружкам рассказать все, что увижу. И теперь старательно разглядываю все. Мы ходим по улице, стучим в калитки, просимся ночевать. Собаки отвечают лаем. Сердитые голоса кричат: «Все занято». Какая-то старушка напустила полный дом богомольцев. Мы укладываемся рядами на полу. Хозяйка дала мне пиджак под голову и сказала, что мне бог счастья пошлет за мое подвижничество. Я надеялась увидеть свое счастье во сне, но мне ничего не приснилось. Утром сильно заболели голова и горло, ломило спину, но я ничего не сказала бабушке, ведь сама напросилась.

В соборе народу битком. Иконы блестят. Столько свечей, как будто солнце подвесили в куполе церкви. Люди стоят рядами, как и в нашей церкви: мужики направо, женщины налево. На клиросе много певчих. Они часто повторяют: «Святая княгиня Анна Кашинская, моли бога о нас». Службу ведет архиерей. Я стою в середине собора и вижу только его седую бороду, сердитые глаза и на голове его золотую шапочку, украшенную красными камушками. Он машет кадилом, певчие ноют, народ молится. Я долго молилась, просила святую княгиню послать мне счастье. Устала от молитвы, теперь стою и смотрю, как другие молятся. После службы все выходят на улицу. На высоких мостках встали священники. Один из них говорит проповедь. Хоть я и не поняла, но слова его мне очень понравились и запомнились: «Веками копится, по капле собирается идейное богатство». Бабушка купила книжечку с этой проповедью и сказала: «Будем беречь. Пойдешь в школу, научишься читать и прочитаешь мне эту проповедь».

«Может, и ты Ломоносовым будешь»

Мама снова уехала в Питер и поступила к господам в прислуги. Она хотела поступить на фабрику, где работал наш покойный дедушка, но надо было купить очередь, а у нас денег не было. К празднику Успения мама прислала нам новые платья в цветочках и денег. Бабушка купила на ярмарке школьные сумки, пеналы с ручкой и грифелями и грифельные доски. Мы очень обрадовались. Надели сумки за спину и ходили по избе, будто в школу идем.

– Бабенька, ведь я нынче пойду в школу? – спросила Нюша.

–Ты на тот год пойдешь, доченька. Нынче Груне сошьем шубу из моей новой, на тот год тебе перешьем из маминой, – сказала бабушка и погладила ее по голове. Нюша вздохнула и ничего не ответила.

Когда в деревне убрали с поля хлеб, многие ребятишки пошли в школу. Встаем мы по-темному. Школа в пяти верстах от деревни, у церкви Николы- угодника. Я всех меньше. Не успеваю за ребятишками. На меня все кричат: «Не отставай!».

В старом доме псаломщика учительница Александра Михайловна учит нас по букварю. Батюшка, отец Михаил, учит молитвам.

Наступила зима, метели. Ребятишек все меньше ходит в школу. Матери не пускают – обувь рвется. Ребятишки плачут, просятся в школу.

Вечер под Введение богородицы. Мы попарились в печке. Под праздники всегда моемся. Бани только у богачей. Остальные моются в печке, на соломе. Бабушка зажгла лампадку перед иконами. Лики святых посветлели и будто живые стали. Бабушка говорит, что они радуются за нас, что мы соблюдаем веру Христову.

Постучали в калитку. Мама открыла. Вошел староста и сказал, что надо платить пятнадцать копеечек.

– Отец родной, погоди с недельку. Лен отреплем, продадим и принесу. Егоровы скоро закончат трепать лен и нас обещали пустить в свой овин, – проговорила бабушка.

– Мать родная, не могу ждать, – сердито сказал староста.

Бабушка открыла сундук, развязала узелок красной тряпицы, подала старосте пятиалтынный и сказала: «На рождество берегла. На молебен».

– За богатыми гонишься, Григорьевна… От такой-то бедности девчонку в школу послала. Обувь-то рвать. Щи варить, лен прясть и без грамоты можно. Ей писарем не быть. А подати и сборы надо платить вовремя, – сердито сказал староста и, хлопнув дверью, вышел. Бабушка опустилась на лавку, тяжело вздохнула и задумалась. Весь вечер я все думала, что бабушка не пустит больше в школу. Но на утро она сама разбудила меня. «Походи пока в Николино. Скоро в Петровском откроют новую школу. Благодать будет – рядом», – сказала она.

Вскоре с радостью бежали мы на открытие новой школы. Собралось много народу. Два класса с большими окнами уставлены партами. В одном из них в углу большая икона Николая Угодника с висящей лампадой. Икону купил на свои деньги и подарил школе наш деревенский богач Басклеев. На открытие приехал батюшка, отец Михаил, и служил молебен. После богослужения стал говорить перед народом мужчина, с виду учитель, называется «инспектор школ». Мне не приходилось слышать, чтобы с нашими мужиками кто-то разговаривал, кроме старосты. На сходе староста смотрел на всех важно и сердито и говорил чьему сыну надо идти на призыв, когда начнется общественный сенокос. Требовал оброки, подати, пастушню. А вот так, по-доброму, будто за столом в гостях, с мужиками никто не разговаривал. Этот же мужчина говорил, что ученье – свет, а неученье – тьма. Советовал всем посылать детей в школу. Рассказал о Михаиле Васильевиче Ломоносове и нам, ребятишкам, советовал так же старательно учиться во славу отечества, как учился великий ученый из крестьян.

Дома я рассказала бабушке про Ломоносова. «Учись, старайся, может и ты Ломоносовым будешь», – сказала она. И я старалась. К концу второй зимы я чуть не всей деревне писала письма, по просьбе женщин их мужьям, что работали в Питере и оттуда присылали деньги и посылки. Я наизусть знала, как пишутся поклоны и как благодарить за деньги: «Дорогому супругу Ивану Макаровичу от супруги вашей Аксиньи Ивановны и от деток ваших: Ефимьи, Паши и Кости. Низко я тебе кланяюсь и желаю доброго здоровья. Дорогой тятя, кланяемся тебе и просим твоего родительского благословенья. Еще кланяются тебе сватья Марья, кума Дарья, соседка Анна. Сообщаю тебе, дорогой супруг, что деньги твои, десять рублей я получила. Пишу все, до копеечки, на что потратила».

Из восьми человек в нашей деревне одна я доучилась до конца. Все четыре класса прошла. А во всей школе, из девяти деревень, только семь человек окончили школу. Учительница, Мария Ивановна, повела нас в волость, в Кесову, сдавать экзамен. В волости собрались ученики со своими учителями из нескольких деревень. Иные приехали на лошади за пятнадцать верст.

В школе, в большом классе за столом сидел наш батюшка отец Михаил. Из уезда приехал тоже священник, называется «благочинный». Сидели учителя других школ и наша Мария Ивановна. Нас по очереди вызывали к доске. Задачу я с трудом решила. Несколько раз стирала и снова писала. Зато по закону божьему без запинки рассказала про заповеди пророка Моисея. Благочинный спросил меня, что такое «не сотвори себе кумира»?

« А это, – говорю, – чтобы люди больше не делали себе идолов-кумиров, как раньше, когда язычниками были, а молились бы богу небесному». Я рассказала про крещение Руси, про князя Владимира, которого церковь причислила к лику святых, а народ с тех пор стал православным.

Меня вся комиссия похвалила. Нам всем выдали свидетельства об окончании школы, а мне еще и картину «Избрание царя Михаила Романова на царство».

Мама долго держала в руках свидетельство и картину. Передала бабушке. Та дрожащими руками взяла, подержала и сказала маме: «Отнеси в Кесову, закажи мастеру рамку со стеклом. Это будет память на всю жизнь». Меня она погладила по голове и сказала: «Вот ты у нас и большая. Уже помощница». Как-то чудно мне было это слушать. Показалось, что я маленькая вовсе и не была. А ведь была же. Играли мы все, ребятишки, в прятки, в пятнашки, в лапту. На всю глотку горланили «А мы просо сеяли…». А когда училась в последнем, четвертом классе, кто-то прислал ребятам из Питера две песни: «Трансваль, Трансваль, страна моя» и «Маруся отравилась». Мы ходили по деревне с песнями и пели только эти новые песни, оставили пока наши постоянные: «Уродилася я» и «Веревочку». Раньше мы не ходили по деревне с песнями. И впрямь стали большие. И мальчишки перестали драться с нами. Вместе танцуем кадриль. Только если кто из больших парней или девушек подходят к нам, чтобы посмотреть, как танцуем, то мы разбегаемся, а то засмеют.

Подули теплые ветры, ярче засветило солнышко, побежали ручьи. Все радуются весне, а мне и радостно и горько… Опять в няньки наниматься придется. Ох, тяжко жить в чужих людях. А дома жить нечем. У нас одна десятина земли кругом заезжена дорогами. Чужие люди спашут для нас на своем коне, засеют, на свой овин пустят обмолотить, свезут на мельницу смолоть, и за все это маме надо отработать, а она по ночам стонет. Болит надорванный живот.

Война

Бабушка достала из печи похлебку и стала резать хлеб. Нюша принесла ложки и солонку. Я поставила миску на стол. Запыхавшись, вбежала тетя Калиниха.

– Григорьевна, война! Ерманец пошел на Русь. Староста пришел из волости и сказывал. Уж и повестки мужикам пришли. Многих забирают. Бабушка вытаращила глаза, словно не поняла, что та сказала. Потом опустилась на скамейку, всплеснула руками и вскрикнула: «Господи! Миру-то сколько поляжет на бранном поле! Сирот-то, вдов-то сколько останется!». Голос у нее задрожал. Слезы поползли по щекам. Она ухватилась рукой за грудь, будто хотела разорвать кофту на себе и запричитала: «Закатилося солнышко красное, понадвинулись тучи грозовые, налетели черные вороны на родимую нашу сторонушку…». И будто к кому-то обращалась, кого-то стыдила, причитывала: «Ты ерманец, черный ворон, что тебе в земле чужой? Или места тебе мало на земле твоей родной? Или дела тебе нету в твоей ниве трудовой? Видно солнце тебе краше на земле-то на чужой, видно крови хочешь нашей, ненасытный коршун злой».

Бабушка выла истошным голосом. В открытое окошко услышали ее и сбежались бабы. Еще до этого бабка Карасиха рассказывала на завалинке, что, когда я была еще маленькая, в Питере казаки запороли насмерть дядю Ивана, соседа. Тетя Аксинья прибежала к бабушке с этой страшной вестью. Пятеро ребятишек осталось сиротами. Тогда бабушка и завыла об этих сиротах, да так складно запричитала, что набежали бабы и все уревелись. А после многие просили бабушку повыть по покойникам. Она отказывалась. Говорила, что смерть – это воля божья и потому чужим выть грешно, свои могут, родные. А когда злые люди несут смерть человеку, тут поневоле завоешь и по своему, и по чужому. С тех пор про нее и говорят, что если Григорьевна завоет, то весь свет уревется. Вот и сейчас, сбежались бабы и одна за другой разревелись навзрыд. А бабушка все голосила: «Ой земля, земля родная, сколько ты к себе встречала злых, непрошенных гостей, сколько во тебе зарыто наших соколов костей…». «Оо, ох», –поддакивали бабы. Мы с Нюшей забрались на полати и боялись пошевелиться. Нюша ладошками вытирала слезы, а меня трясло всю, словно с мороза прибежала, но слез не было.

Когда у бабушки вылились все слезы, она разом утихла. Сняла улитый слезами и усморканый фартук и пошла в чулан застирывать его. И вдруг, тетя Егорова пискливым голосом запричитала о своем младенце, что недавно умер: «Митенька, сыночек, ангельская душенька, прибрал тебя Господь, может и к лучшему. Живешь теперь, безгрешная душа, в раю господнем, не придется тебе муки принимать на бранном поле от врагов-супостатов».

– Полно тебе, Егоровна, – заговорила старостиха Василиса. Коли все будут помирать во-младенчестве, то и вовсе ерманец всю землю займет, а нам быть под игом не лучше татарского. Сам Господь благословляет воинов на поле брани за веру, царя и отечество. Егорова сразу умолкла. Вроде бы застыдилась.

Как началась война, сразу все вздорожало. Лавочники в Кесове накинули цены на все товары: на мыло, керосин, сахар, спички. Теперь уж мы не пьем чай по вечерам, хотя кулек с сахаром и стоит на полке. Бабушка и щипчики для сахара убрала в сундук, сказала: «Только по праздникам придется пить чай».

Приехал из Питера отец. Больной, кровью харкает. Бабушка совсем состарилась, еле ходит. В этом году мор наступил, много ребятишек умерло от скарлатины. Умерла сестренка Нюша, следом за ней бабушка, а вскоре и отец. Будто сговорились. Остались мы с мамой вдвоем. До темной ночи жнем у Егоровых рожь. У них придется и молотить, и лен трепать. Задолжали мы им много. Троих покойников похоронили. И то на гроб Нюше не хватило. Пришлось ломать переборку в избе, их этих досок дядя Яков, сосед, сделал гроб и за работу ничего не взял, хотя их семья очень бедная. Сядем с мамой на межу отдыхать и все думаем, как жить, как прокормиться. У нас телка растет. Зиму бы нам протянуть, а там своя корова будет. Легче станет жить.

– Придется землякам в Петроград писать, может на фабрику тебя устроят, – говорит мама, а сама чуть не плачет.

– Не беспокойся, – говорю, – лишь бы приняли, а я работать научусь.

Под Покров пресвятой богородицы Господь нам радость послал. Земляки написали: «Присылай, Дарья, Груньку. Устроим на фабрику. Одна работница записала на очередь свою племянницу. А та, пока ждала очередь, выросла, замуж вышла, в деревне жить осталась. Тетка обещала продать эту очередь нам. Только дорого просит, десять рублей. Не уступает. Мне, говорит, позарез деньги нужны. Муж кровью харкает. Надо лекарство покупать».

Мать дрожащей рукой подает мне тряпицу с узелком и со слезами говорит: «Береги, доченька, тут вся наша «Буренка». Я уж как-нибудь, а ты на фабрику поступишь, в люди выйдешь». Подсчитали мы с мамой наши расходы, да обе и разревелись. От «Буренки»-то ничего не остается. За очередь надо уплатить десять рублей. Билет на поезд семь рублей. Писарю в волости один рубль уплатить, чтобы год прибавил в моем паспорте. Принимают с шестнадцати, а мне еще только пятнадцать лет. За обучение отдам пять рублей, и останется мне на прожитие семь рублей. Ну а там, бог даст, может и заработаю.

Поезд остановился в Петрограде. Котомку на спину и выхожу на площадь, да так и ахнула. Народу – как на войне! (Про войну нам рассказывали и отец и бабушка. Наш прадедушка, Михаил Моросев, ополченцем был. Француза наполеоновского гонял). Все куда-то бегут. Никто ни на кого не смотрит. В бумажку с адресом заглядываю. Прохожих спрашиваю. Дошла до конки и забралась на крышу. Конка пыхтит, кряхтит, из трубы дым выбрасывает. Приехала на Невскую заставу. Иду по Палевскому проспекту, по доскам, тротуаром зовут. Стоят дома и в один, и в два этажа. Видно старые, краска на стенах облупилась, и крыши потемнели. Захотелось мне спросить у прохожих, да не посмела, почему у вокзала дома все каменные, большие и красивые, а здесь вроде бы деревенские, только раза в четыре больше избы. Налево за углом переулок. На углу на доске написано «Александровский». Вот и нашла.

Тетя Надежда меня чаем поит, про своих ребятишек спрашивает (их оставила в деревне), плачет. Дядя Луипа, муж ее, курит и молчит. Вошла квартирная хозяйка.

– Тетя Матрена, обучи девчонку ткачеству, – просит тетя Надежда.

– Обучу. Пусть приходит, – отвечает она.

А наутро повела меня тетя, что продала мне очередь, будто свою племянницу, к фабриканту Максвелю. Сидит в широком мягком стуле седой, важный господин. На рукавах рубахи брошки приколоты. Под горлом бантик. Молча подал тете бумажку. На меня и не взглянул. А я-то боялась, вдруг не поверили, что мне шестнадцать лет, и все стояла на носках, чтобы повыше казаться. Счетовод записал меня в большую книгу и число поставил – 23 июня 1916 года. Я взглянула и вспомнила, что сегодня день моего ангела. В душе помолилась: «Святая великомученица Агриппина, моли бога о нас».

Вышли во двор. Меня любопытство мучает, почему в деревне девки носят брошки на груди, а господа на рукавах рубахи.

– Дура, – смеется тетя, – то не брошки, а запонки.

Пока шли по двору, слышался только шум, а как открыли дверь фабрики, такой грохот ударил в голову, будто упала высокая, до самого неба, поленница дров. Крутятся ремни, колеса, машут палки, словно руки, ползут нитки и полотно. Будто бог душу вдунул в эти вещи, и они стали живые, как вдунул он душу в кусок глины, и стал живым первый человек на земле, Адам.

Тетя Матрена улыбнулась беззубым ртом, заткнула мои уши шариками из ниток и показала, как надо пускать станок. Я попыталась затолкнуть челнок и не достала конца коробки. Мала ростом. Дядя Иван, подмастерье, посмотрел на меня, покачал головой и ушел куда-то. Вскоре принес сколоченные из досок мостки, положил их к станкам. Я встала на них и пустила станок.

«Русский галява»

Еще темно, а гудки заревели на разные голоса: зарычал семянниковский, запищал наш максвелевский, засвистел палевский, застонал торнтовский. Наскоро слезаю с сундука. Тетя Надежда уже оделась и заправляет постель, а дядя Луипа уже ушел на работу.

– Торопись, Грунюшка, не опоздай, а я побегу, – говорит тетя Надежда и уходит. На кухне тетя Матрена колет щипчиками сахар. Кладет в узелок пирога с рыбой, хлеба, соленых огурцов. Накрывшись ковровой шалью, торопливо зашагала. Я вприпрыжку за ней. На улице ветрено, фонари мигают. Между первой – Петровской и второй – Спасской фабриками стоит часовня с большой расписной дверью. На стене лики святых угодников. У двери висит большой расписной ящик, похож на почтовый. На нем написано «На построение храма божьего». В первый день я опустила сюда копеечку и Господь помог на фабрику устроиться. У часовни городовой к стене прижался от ветра. Глаза у него сердитые.

Ой, как тепло на фабрике! Внизу «титаны» бурлят кипятком. У станков мы раздеваемся. Одежду на подоконник кладем, тряпкой прикрываем от пыли. Подвязываемся тряпками. Матрена чистит коробки, смазывает шпинделя. Я гляжу на нее и делаю то же. Пропищал третий гудок. Ремни, будто подкрались, зашевелились потихоньку, разбежались и пошли крутиться.

– Не подходи близко, подцепит, оторвет руки, ноги, – предупреждает она.

– У кого-нибудь оторвало? – спрашиваю я.

– Было дело. Садись сначала на подоконник и учись узлы вязать, а потом будешь у станков стоять.

Трудное дело узлы вязать. До боли сжимаю пальцы, а нитка, словно насмех, соскальзывает и не завязывается. Матрена наощупь продевает крючком оборванную нить, а сама на меня смотрит. Подошла и на ухо проговорила: «Не нажимай крепко пальцами. Спокойнее держи нитку». И верно. Спокойно стала держать пальцы, и узел завязался. Я хожу вокруг станков, то на полотно смотрю, то на основу. Караулю, чтобы не наработался брак. Полотно медленно мотается на валик. Еще тише движется основа, и кажется, совсем не двигается часовая стрелка. Я давно согрелась. Теперь душно. В горле першит оттого, что при заправке челнока надо вдыхать в себя нитку, прижимая к губам челнок. Я как вдохну, то нитка соскользнет в рот, до горла достанет. Ноги гудят. Матрена взяла ящик с пустыми патронами и повела меня в шпульную на четвертый этаж. Я еле поднимаюсь по лестнице. Устала.

– А ты живее шевели ногами, – говорит она, а сама тоже задыхается. Туда мы несли пустые ящики, а на обратном пути с лестницы спускались с полными ящиками шпуль. Потом мы снимали сработанный кусок и несли его вниз, в ткацкую контору. Мы не остановили станки, пока ходили, – «пусть прибавляется заработок». А вернулись, тетя Матрена чуть не заревела. Такой брак наработался, что нам хватило до самого обеда выдергивать по ниточке, что наплелось на полотне. И руки и ноги устали, а прошла только половина дня. Обед.

– Беги, девчонка, за кипятком.

Мы сидим на ящике со шпулями. Я достаю из узелка кусок ситника.

– Ешь мой пирог. Все равно зачерствеет, – говорит тетя Матрена. – Подойдет воскресенье, опять напеку, если мука будет. Плохо что-то стало. Очереди кругом. Булки и ситники из темной муки пекут, – вздыхает она.

Опять зашевелились ремни. Вторая половина дня короче будет. Пять часов осталось работать. Затыкаем уши и пускаем станки. Грохот мне уже не кажется страшным. Привыкла. На одном станке сработалась основа. Матрена учит меня чистить и смазывать станок. Пыль поднялась и стоит на месте столбом. Приоткрыть бы хоть щелочку в окне, но оно плотно забито и до половины замазано белой краской.

– Тетя Матрена, зачем окна замазаны? – спрашиваю.

– Чтобы такие, как ты, любопытные, не пялили глаза на улицу, а лучше бы смотрели за работой, – беззубо улыбаясь, говорит она.

Я передумала все свои думы. В душе помолилась богородице, чтобы помогла мне научиться хорошо работать. Устала и думать и станки пускать. Ноги гудят, и, наконец-то, день пришел к концу. Выталкиваем челноки. Протираем коробки. Одеваемся. В проходной становимся в очередь, полы нараспашку. Нас обыскивают, не украли ли чего.

Вечером в квартире полно народу. У плиты теснота. Торопятся, ужин варят. Матрена насилу разыскала своего «кормильца», пятилетнего Миньку. Убежал куда-то гармошку слушать. Чтобы никому не мешать, я забралась на сундук. Жду ужина. Тетя Надежда обещала кормить меня супом, пока сама зарабатывать не стану. На окне лежит книжка. Взяла, читаю. Ловко сыщик Нат Пинкертон воров ловит, которые богатых обкрадывают.

Много дней прошло. Я привыкла к работе. Смело пускаю станки, разрабатываю брак, чищу и смазываю станки. В голове постоянный шум. Памяти совсем не стало. Раз пустила станок в два челнока. Порвала полотно и основу. Вызвали к мастеру. Стою и дрожу, словно лист на ветру. Англичанин взглянул на меня – аж сердце уколол. Губы скривил, прошипел: «Русский галява!». Обидно мне стало, что из-за меня одной он весь наш народ дураками считает. Помню и мама говорила: «Господа нас за людей не считают, а особенно чужеземцы». А разве Ломоносов без головы был? Еще какой башковитый-то. А учительница наша Марья Ивановна, разве не башковитая? Что бы мы ни спросили, она все знает. Вышла я от мастера и все думаю про русские головы, про свою маму и про нашего подмастерья, дядю Ивана. Разве не башковитый он? Какой хочешь станок наладит.

Вот уже полгода жду, когда на свой станок поставят. Все еще держат ученицей. Нет свободных станков. «Жди, может умрет кто на твое счастье или расчет возьмет», – смеется дядя Иван, подмастерье. «На чужом несчастье не строй свое счастье», – говаривала покойная бабушка. Не желаю я другим несчастья, а чтобы станок для меня освободился, очень желаю. Жить мне трудно. Обувка рвется, кормиться надо. И вот счастливый день настал. Дядя Иван подал мне номерок на станок 980. Не помню себя от радости. Чищу, смазываю, налюбоваться не могу на свой станок. Теперь сама прокормлюсь. А выйдет очередь, поставят на пару, и маме помогать буду.

Глава 2

Вставай, проклятьем заклейменный

Ночью горел полицейский участок, что стоял на углу Палевского и проспекта села Смоленского. Кое-кто из жильцов нашего дома не ночевал дома. Вечером кто-то спросил тетю Матрену, где дядя Кузьма. «Сейчас придет», – сказала она, а пришел он только утром и сразу же лег спать. В ту ночь свергли царя. Утром, когда мы шли на работу, участок все еще дымился. По всей мостовой ветер гнал обгорелые бумаги. Люди громко говорили: «Царя свергли…», «Свобода…», «Революция…», « Во дворе корниловского дома убили городового». Подходя к фабрике, мы уже не видели того сердитого городового, что прижимался к стене часовни.

Двор фабрики полон рабочими. На ящиках из-под хлопка стоят мужчина и женщина с красными бантиками на груди. Возле них кто-то держит красный флаг.

– Товарищи! ( Чудное слово, у взрослых не слышала такого. Ребятишки говорили ). Царя свергли! Революция! Свобода! Кто-то запел: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!». Значит, мы не одни в деревне голодали. Рабы… Вспомнилась мама с чемоданами… Барин… «Русский галява». Мысли путаются, обрываются и снова в узелок завязываются…

– О чем задумалась, девчонка? – спросила меня черноглазая, бойкая соседка по станкам.

– «Мир голодных и рабов» … – проговорила я и посмотрела на нее, может она мне что-нибудь расскажет.

– Так это же песня так поется, – ответила она и, немного подумав, проговорила: «Пойдем окна отмывать».

Паровая в тот день покружилась впустую и остановилась. Никто станки не пускал. В коридоре у «титана» очередь. В чайники, в инструментальные ящики мы наливаем горячую воду, моем окна, скоблим ножами, трем наждачной бумагой. Кто-то достал керосину, чтобы оттереть краску. Уж очень она присохла. Старушка с широких станков говорит, что когда она молодая была, еще с тех пор эти окна замазаны.

– А светло-то как стало! – радуется Матрена. Только сейчас вижу, что сорок лет я здесь в сумерках ходила.

– Царь пал – свет настал, – с улыбкой говорит черноглазая.

Завертелись события. Каждый день новости. Во дворе фабрики становимся рядами и идем в город на Марсово поле. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног», – льется песня по всем рядам. Я быстро заучиваю и изо всей силы пою. «Чтобы весь свет услышал», – смеется на меня черноглазая.

О работе в эти дни никто не думает. То митинг, то куда-нибудь идем. Два раза ходили на вокзал. Один раз встречали нашу работницу. Ее царь в Сибирь упек, а теперь она вернулась.

Другой раз встречали на Финляндском вокзале какого-то вожака. Наша фабрика пришла раньше и мы встали ближе к вокзалу, а обуховцы пришли позже и с шутками да прибаутками оттеснили нас назад, а сами заняли наше место. Так мы ничего и не слышали. Только видели, кто-то стоял наверху и руку поднял. Народу было! Будто весь Петроград собрался.

А голод, словно вор, подкрадывается к народу. С ночи занимаем мы очередь за хлебом. На фабрике хотя и работаем, но заработка нет. Кончается хлопок. Шпули выдают с перебоями. Мы их расхватываем чуть не в драку. Англичане на фабрике не показываются. Конторщики говорят, что они спешно переправляют деньги за границу, а потом и сами уедут. У нас оставят только стены и станки. «Как же мы тогда работать-то будем? Где возьмем деньги, где достанем хлопок?», – говорят некоторые. «Крышка всему народу из-за всяких смутьянов», – говорит трактирщик из соседнего дома. Все молчат, никто ничего не знает толком, как жизнь пойдет.

В глубине двора, на самом берегу Невы стоит круглое кирпичное здание. В нем всегда хранился хлопок. Теперь его осталась горсточка в одном углу, а посредине чуть не каждый день митинги, собрания.

У меня всегда кружится голова. Нет памяти, хотя я и стараюсь понять, что творится кругом. Кому-то кричат «Ура». Кого-то «Долой». Собирали подписи на какое-то голосование в Учредительное собрание. К моему удивлению в этот день и обо мне вспомнили. Каждой стороне хотелось собрать больше голосов.

– За кадетов пиши, – уговаривала меня одна богомольная ткачиха. Про нее говорили, что она каждое воскресенье к братцу Иванушке молиться ходит. У братца Иванушки и я раз была. Не понравилось. Нарядился в атласную голубую рубаху, плисовые штаны, шелковым поясом подпоясался, словно парень на гулянке, а не святой. Вокруг него женщины в кисейных чепчиках, молятся прямо на него. Помню я, как-то в деревне перекрестилась на портрет царя, а бабушка строго сказала: «Молиться на живого человека грешно. Молиться надо только богу». А тут, взрослые женщины кланяются на живого, а он вовсе и не святой. «Кадеты – ученый народ, не нам чета. Они все знают», – говорила она.

– За социалистов пиши. Они жизнь за народ отдавали, – говорили другие.

На листочке от старой книги я написала стишок, что голосую за тех, кто счастья в жизни всем желает.

Вдоль всего проспекта села Смоленского, от фабрики к фабрике стоят высокие деревянные заборы. Сейчас они все оклеены плакатами. По воскресеньям я хожу вдоль заборов, смотрю картинки, читаю.

Вот огромный красный кулак сбросил царскую корону с дворца. Корона летит, а вместе с ней и царь вверх тормашками. А рядом длинноносый, худущий уселся верхом на разбитую корону и штопает ее иголкой. Написано «Керенский». Мне и чудно, и страшновато. Бабушка учила богу молиться, царя почитать.

А сколько тут всего понаписано: «Да здравствует Учредительное собрание!»; «Долой капитал, да здравствует диктатура пролетариата!»; «Не поддавайтесь поповскому обману, освобождайтесь от религиозного дурмана!».

Фабрикантов теперь зовут «буржуями». На фабрику кто-то приносит работницам газету. Потом ее передают из рук в руки. Кто умеет читать – читает, другие слушают. Как-то раз и мне дали. Я прочитала про царицу и какого-то Гришку такое… сказать стыдно. Бабушка говорила, что царь – помазанник божий, он о народе печется. Самый праведный человек на Руси. А в газете написано, что он народ расстреливал. Как мне до правды добраться?

Все головы – в одну думу

После ужина жильцы всех восьми квартир собираются на крыльцо. У всех в голове одна дума: «Что-то будет? Как теперь жизнь пойдет?». Теперь уж не играют в «подкидыши» (карты), как всегда, а обсуждают новости. Даже ребятишки забросили «чехарду» и «бабки» и усаживаются возле взрослых. Как-то пришел лавочник, что жил невдалеке. Ему уступили место на ступеньках, где почище. Работницы говорили, что он добрый. Всем дает в долг харч. «Ноги бы протянули, кабы он не выручал». Был он мужик степенный, богомольный.

– Царя спихнули, веру пошатнули, как жить-то будем? – спросил он и строго посмотрел на всех. Все молчат. – У скотины одна забота – пожрать да вывалить, и то без пастуха да без хозяина не живет. А мы разумные существа. Нам жизнь надо ладить. Так можно ли без головы прожить?

– А если вместо одной головы да все головы в одну думу объединить? – проговорил Кузьма, муж Матрены.

– Уж не ты ли в Думу собираешься? Выбери «фатеру» (квартиру Кузьма называл «фатерой») поменьше, – усмехнулся лавочник. Это он насчет полицейского участка намекнул, куда Кузьму забирали не раз.

– Моя фатера разбита. Придется взамен особняк какой-либо взять, –засмеялся Кузьма.

Все молчали. Даже ребятишки вытянули шеи и слушали.

– Царская власть нам от бога дана. Скинули плохого царя, выберем хорошего. Брат царя, Михаил, всегда за народ стоял. Думу новую выберем и царю воли не дадим. Соберется Учредительное собрание. Всю землю по народу разделят, – говорил лавочник тихо, с расстановкой и сердито смотрел на всех, словно отец Михаил у нас в школе на уроке «закона божьего».

– Землю, говоришь, разделят? – рассмеялся Кузьма, – Так тебе первому дадут что получше да побольше, а мне болото достанется да два метра на погосте.

–Хватит земли на Руси великой, да ты сам же сбежал с этой земли.

– Сбежал не я, а отец, с голоду сбежал в город. А я сорок лет на фабриканта работаю. Много ли радости вижу? Перед каждой получкой к тебе с поклоном иду – выручай.

–Не грех и поклониться. Не краденое, свое даю. Дороже других не беру, – сказал лавочник и ушел.

На фабрике мы работаем только восемь часов. Нас больше не обыскивают. Выходим из фабрики прямо во двор и на улицу. А в проходной, где нас обыскивали, отгородили небольшую комнатку и на двери прибили дощечку с надписью «фабричный комитет». На собрании одна женщина уговаривала работниц записаться в профсоюз. Записалась и я. В фабком ходили получать книжки. Я очень обрадовалась, думала, хлебом оделять будут по этой книжке, и спросила, что мне дадут по ней. Все засмеялись. Кто-то сказал: «Мала, а дотошна». Потом женщина, худющая, старая, с красными глазами и добрым лицом сказала мне: «Пока ничего не дадут, а придет время, много даст тебе профсоюз. Сейчас же он твоя защита, никому в обиду не даст». Хотя ничего я не поняла из ее слов, но стало как-то легче на душе. Одна живу, без отца, без матери, а теперь вроде кто-то родной объявился.

Какие-то тревожные дни наступили с середины лета. Вроде весь свет притаился. Много спорят о каком-то Ленине. Одни говорят, что он немецкий шпион, другие – вожак революции. Одни говорят, что надо на трон брата царя посадить, другие – дядю царя. Третьи говорят, надо выбрать думу. Четвертые – надо Учредительное собрание. Спорят и на собрании, и у станков в перерыве. Из фабрики по берегу Невы бегают на Обуховский завод в какую-то «яму» на собрание. В ворота завода управляющий приказал никого не пускать, так они приловчились берегом, прямо во двор, а там – в «яму».

«На берегу сторожа свои», – говорят работницы.

Наискосок от меня работает тихая, добрая ткачиха. Никогда ни с кем она не спорит, никого не осуждает. Была у нее привычка оглядываться назад: говорит с кем – назад оглянется. Идет куда, нет-нет да и оглянется. За это прозвали ее «Марьей с оглядкой». Меня она всегда жалела: что и мала-то я, и худа-то я. Иногда советовала мне по работе, что и как сделать. Подошла я как-то к ней и спросила, как бы и мне попасть на собрание в «яму», куда наши работницы бегают.

– Не ходи, девонька, неровен час… вдруг стрелять будут… Мы пойдем, когда все пойдут, – проговорила она и оглянулась. «И впрямь не пойду, –подумала я. – Вдруг убьют, кто же маме помогать будет?». «А кто убьет? За что? Кого будут убивать? Кого не тронут?», – потянулась веревочка-дума. Не отцепиться от нее и спросить не знаю кого.

Летом в городе опять бои были. На заборах приклеили новые плакаты: «Долой министров - капиталистов». С плакатами словно кто-то в кошки-мышки играет: кто-то ночью повесит, и кто-то, ночью же, сорвет и другие повесит. Про министров сорвали, про немецкого шпиона повесили. Про шпиона сорвали, про отечество повесили.

На фабрике работницы из других отделов приходят в наш флигель и о чем-то с черноглазой шушукаются.

Булочник Скоробогатов, что напротив фабрики держит булочную, стал такой злой, чуть не в лицо бросает хлеб, когда светает. Один раз зло сказал нашему подмастерью, дяде Ивану: «Вот допродам и конец. А там пусть вас большевики накормят».

За власть советов!

Через весь двор фабрики качается на ветру красное полотно. Огромные буквы на нем уцепились друг за дружку и кричат на весь мир: «Вся власть Советам!». В круглом здании битком рабочих и работниц. На трибуне моряк Балтийского флота.

– Товарищи! – Гул постепенно утихает. Я попала в самую середину. Зажата со всех сторон плотной толпой. Духота. Немного подташнивает. Приподнимаюсь на носки. Круглолицый, большелобый моряк размахивает правой рукой и громовым голосом кричит: «Товарищи! Мы с вами свергли царя. Смели и его прихвостней – министров-капиталистов. Сами будем решать свою судьбу, чтобы всем хорошо жилось, чтобы никто из трудового народа в обиде не был». «Чего мы понимаем?», – шепчет рядом со мной «Марья с оглядкой».

– Мир народам! Земля крестьянам! Хлеб голодным! – гремит моряк. От слова хлеб у меня закружилась голова и потекли слюни. Моряк рассказывает, что у нас теперь свое народное правительство, и главой его Ленин – вожак революции, большевик. Он рассказывает о товарищах Ленина – большевиках, чего они добиваются. После моряка выступала работница Болдырева, которую мы встречали на вокзале и многие другие.

Вот и добралась я до истины. Все оказалось очень просто: царь и буржуи угнетали народ, чтобы самим привольно жилось. Народ сбросил их, чтобы всем привольно жилось. Иду домой и все думаю о словах моряка: «Почувствуйте себя настоящими хозяевами своей страны. Заботьтесь о ней так же, как о своем доме, о своей семье». «Только бы научили меня, как надо заботиться, я все сделаю», – думаю я.

Как быть с богом?

Ко мне на работе подошла Катя Графчикова, дочь Матрены. Прокричала на ухо: «Приходи после работы в ячейку на собрание». Я кивнула головой.

Небольшая комната полна молодежи. Кому не хватило места на скамейках, уселись на полу. У двери за столом сидела Катя и всех записывала.

– Ты комсомолка? – спросила она меня.

– Какая кансамолка? – недоумеваю я. Она растолковала, что такое комсомол.

– Так я тоже хочу быть комсомолкой, – отвечаю я.

– В бога веришь?

– Конечно. Это язычники не верят в бога, так их теперь нет на Руси. А мы крещеные.

Некоторые засмеялись, другие строго посмотрели на меня.

– Верующих не принимаем. Вот тебе книжечка. Почитай.

– А почему это вам бог помешал? – говорю я, – ведь он никого не трогает.

– Ты верно сказала. Бог никого не трогает: ни убийцу, ни святошу вроде тебя. Каждый живет сам по себе, а бог тоже сам по себе, – засмеялся председатель и добавил: «Будешь ли ходить в политкружок?».

– А верующим-то можно ли у вас учиться?

– Можно.

– Ладно, приду. Учиться я люблю. А в бога до смерти верить буду. Мы крещеные.

Вошли еще двое парней. Один в старом пиджаке. Видно прядильщик, вата прилипла к одежде. Другой одет не по-рабочему: выутюжены брюки, начищены ботинки, чистая, хотя и старенькая, рубашка с галстуком. Волосы зачесаны на бок.

– Это откуда «пижон» появился? – спросил кто-то. «Пижон» смутился и молчал.

– Тебе чего надо, гражданин в галстуке? – спросил председатель.

– Я хочу комсомольцем быть, – ответил он.

– Пиши заявление. Обсудим. Ты из каких будешь?

– Мать служащая, счетовод.

– Там посмотрим. Вообще-то мы рабочих в первую очередь принимаем, – заметил председатель.

«Пижон» ушел.

– Будем начинать, – сказал председатель. Все встали. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!..», – запел председатель. Голос у него был хриплый, но когда он пел – слушать хотелось. Будто душа пела. Все подхватили песню, только я молчала. Не знала слов. Когда кончили петь, то председатель сказал: «Катя, дай новенькой Интернационал. Пусть выучит».

Катя дала мне листок старой книги, на нем между строчек написан Интернационал. И объяснила, что это не песня, а гимн коммунистов.

– А я слова гимн не понимаю, – говорю ей.

– Ну, вроде бы, как молитва для верующих, так гимн для коммунистов. С ним на царя шли, с буржуями боролись, в тюрьму шли. Понятно?

– Очень даже понятно.

Пришел докладчик, парень в кожаной тужурке. Председатель дал ему слово.

«Товарищи, как мы есть передовой отряд революционной молодежи, так сказать, значит, нам надо учиться и учиться, потому что мы – первый помощник коммунистической партии большевиков», – начал он и долго рассказывал про съезд комсомола, про капиталистов, что из-за границы со всех сторон идут на нас войной, что нам надо и республику защищать, и хозяйство народное поднимать. Чтобы хозяйство ладить – учиться надо, чтобы государство советское защитить – надо на фронт записаться. После собрания человек пять записались на фронт и очень многие в вечернюю школу, что возле Смоленской церкви стоит.

Давно не было у нас получки. Говорят, денег нет. «Пока министры-капиталисты временные правили страной, – сказал как-то дядя Кузьма, – фабриканты и заводчики переправляли капиталы за границу. Хлопок тоже скоро кончится».

Вместо получки нам выдали ткани «репса» по куску. Очень мы обрадовались этому. На деньги-то ничего не купишь, а ткань можно поменять у финских колонистов, что живут за Невой, на картошку, молоко.

Как-то вызвали нас, рабочих- подростков, в фабком и на целую неделю дали талончиков в столовую, что у Семянниковского завода. Туда мы бегаем после работы. Хоть жиденький суп дают из воблы и крупы, а все равно еда. И впрямь профсоюз-то – защита и помощь, вроде родной.

Вечером я читаю книжку «Ленин о религии», пока хозяйка варит ужин или чинит одежду. Кончает свое дело и сразу гасит лампу. Керосин трудно достать.

Прочитала книжку. Слушала лекцию. Ходила в политкружок и уже написала заявление о приеме в комсомол, как вдруг объявили, что фабрика остановилась. Нет хлопка.

Многие рабочие ушли на фронт Гражданской войны. Иные уехали в деревню. Кому некуда ехать, стали искать работу, чтобы хоть хлебную карточку получать. О заработках думать не приходится. У меня ботинки вот-вот развалятся, а купить и негде, и не на что.

А на заборах, стенах фабрик, домов плакаты: «Защитим республику Советов!»; «Пролетарий – на коня!»; «Ты записался добровольцем?».

Батрацкая доля

Выше всех в деревне дом Нарышкиных. Двухэтажный, под железной крышей. Наличники на окнах резные, крашены желтой краской. Балкончик под самой крышей, «князек» тоже украшен резьбой, а на самом верху петух, словно живой, шею вытянул, вот-вот запоет. Во дворе всякая живность.

Коротка летняя ночь и ту недосыпаем. Бабка-хозяйка первую меня будит. Я таскаю кормушки, ношу пойло, дою коров, посыпаю зерна курам. Несу бабке дров, хворосту на растопку, воды с колодца. Зазвенел колокольчик. Тетя с дядей, бабкины сын и невестка, тоже оделись, взяли косы, крикнули мне: «Пошли!».

Со всех изб выходят мужики, бабы, молодежь с косами на плечах. Идем полем. Пестреют цветы, блестит роса. Прохладно. Я заторопилась и не захватила кацавейку. Вспомнила, когда выходили из ограды, а вернуться не посмела, бабка заворчит. Теперь бегу и дрожу от холода. Вспомнила рассказ покойной бабушки. Вот так же, девчонкой, бежала она по росе за своей мачехой и все про себя причитывала: «Ты согрей меня, солнце красное, помолись за меня, родимая матушка» (мать ее в могиле лежала).

По четыре прокоса прошли мы, когда выглянуло солнышко. Я улыбнулась яркому свету и подумала: «Без тебя согрелась, даже жарко стало». Поневоле согреешься… Дядя поставит впереди себя и скажет: «Не отставай, Аграфенушка, а то догоню и срежу тебе пятки своей косой». Тетя смеется, а я нажимаю на косу со всей силы. Ну как и впрямь тяпнет по пяткам. Угадай, что у него на уме. Хозяин – барин… Разбирайся потом. Хоть власть-то и советская, а в райсовете-то самый богатей сидит, Комолкин, из Поповки. Он самый грамотный, вот его и выбрали. Говорит-то он всегда складно, а делает-то все по-своему.

Подошел дед Бедушкин. Высоченный, с длинной бородой. Залюбовался на мой чистый и широкий прокос. «Ну и девка, мала, да удала. Прокос мужику под стать. Возьму я тебя замуж за внука Петьку. Оженю стервеца». «Не знаешь ты, дед, – думаю я, – я с Петькой каждый день ругаюсь, а то и подеремся. Он все насмешничает, а я не терплю».

Солнце уже высоко, а мы еще не ели. Ноги гудят, плечи ломит, живот подвело, есть охота.

– Перекусим, – говорит тетя, и мы усаживаемся на мокрой траве. Тетя достает из узелка по две четвертиночки ржаной ватрушки и подает нам. «Экономят все. Я бы таких три доли съела», – с досадой думаю я. Да и как им не экономить. Каждый день ходят по деревне городские, предлагают в обмен на картошку и хлеб всякие товары. Вчера бабка за обедом сказала, что Грызиловы за ломоть хлеба выменяли батистовую косынку. «А у нас за каждый присест полкаравая уходит», – сказала она и сердито посмотрела на меня. Я как раз за третьим куском потянулась. Все равно взяла, но когда ела, то кусок горло давил.

Солнце к полудню двигалось, когда мы перестали косить. Разбросали по лугу накошенную траву и пошли домой.

Прямо из сеней дядя идет в чулан, опорожняет без передышки крынку молока и ложится в сенях на свою постель. Мы с тетей помогаем бабке собрать на стол. Едим овсяную похлебку, картофельную запеканку, молочную яичницу, кислое молоко. Вот тут-то уж я сыта-сытехонька. Чуточку бы соснуть и хоть снова в покос. Не тут-то было.

– Беги-ка, девушка, на усадьбу, развали вчерашнее сено, – говорит мне дядя и опять идет в сени на постель.

–Пусть приляжет маленько, отдохнет, – вступается за меня тетя.

– Это что еще за отдых в горячую пору!? – ворчит бабка. – Мешок муки недешево стоит. Вот у Умновых батрачка за кормежку работает и то не много отдыхает.

– Маменька, у Умновых батрачка своя, родная им, – говорит тетя.

– Ты, я вижу, совсем хозяйкой становишься. Хозяйка пока еще я. Как велю, так и делайте, – сердито говорит бабка. Тетя замолчала. Я бегу досушивать сено. Потом едем в поле за сеном. По-темному ложимся спать. Я как подойду к постели, только и помню, когда укрываюсь. Засыпаю, словно убитая. Всегда кажется, что легла, закрыла глаза, а бабка тут же подошла ко мне: «Вставай, пора».

Наступила самая тяжелая пора – жнитво. С утра и до темноты, не разгибаясь, жнем. Дядя часто садится покурить. Тетя то снопы поставит в десятки, то присядет ненадолго. Беременная, ей тяжелее нашего. А мне нельзя говорить, что поясницу словно ножами режет, что пальцы от серпа не разгибаются. «Девушке зазорно говорить, что спина болит. Примета плохая – никто не посватается», – сказала мне бабка. И я молчу. Как-то сели мы на снопы обедать, а тетя и сказала мне: «Вон сухое болото, беги и ляг на кочку поясницей. Помни ее хорошенько, легче станет». И я теперь каждый день в обед бегаю на болото.

Кончилось жнитво. Расстелили лен. Закончили молотьбу. Отрепали лен, и кончилась моя каторга. С егорья и до покрова – с 23 апреля до 1 октября. Дядя запряг коня, положил заработанный мной мешок муки. Вся семья провожает меня. Добрых слов наговорили, если складывать в карманы – полны будут.

Мешок муки маме оставила. Ей теперь надолго хватит, а сама к попу нанялась, в село Кожино, невдалеке от Кашина, куда в детстве ходила с бабушкой о счастье молиться.

У попа та же каторга, только врут больше да чаще напоминают, что ты подневольная, а они господа.

Осенью земляки написали из Ленинграда: «Что же ты не едешь? Фабрика снова работает».

Глава 3

Взлет

И опять я на комсомольском собрании. Меня принимают в комсомол. Катя Графчикова поручается за меня. Она у нас групорг. Закончился прием в комсомол. Должен быть доклад о международном положении, но докладчик еще на соседней фабрике. В ожидании его мы говорим о будущем. Мы любим об этом говорить. Каждому хочется хорошо пожить.

– А что, ребята, при коммунизме каждой семье дадут отдельную комнату? – спросил Алеша Кузьмин. У Алеши чахотка. Врач навыписывал лекарств и сказал, что надо бы семье больного отдельную комнату. Сейчас они живут в одной комнате две семьи. А при фабриканте три семьи жили в отдельной комнате. Фабком записал Алешу на получение комнаты в первую очередь.

– А я так думаю, что и по две комнаты на семью давать будут, для ребятишек отдельно, – сказал Илья Фридберг. Он очень умный парень. Много читает и даже умеет рассказать про международное положение.

– Ребята, у нас в смене уже семьдесят комсомольцев. Если так будут записываться, то лет через пятьдесят вся страна станет коммунистической, – проговорила Катя.

– Может коммунистами и не все будут, но воров и убийц наверняка не будет, – ответил Илья.

– Что мы время-то без толку тратим. Давайте пока проверим, кто как комсомольское задание выполняет, – сказал председатель. Катя, расскажи, что у тебя на комплекте делается.

Катя вынула листок из кармана и начала читать: «В МОПР вступили пять человек, в Красный крест – трое, в ОСО-Авиахим – семь человек, в Смычку города с деревней – всего двое».

– Мало, – сказал председатель. Хлеб едим все и союз с трудовым крестьянством должны держать все. Ленин завещал крепить смычку рабочих и трудовых крестьян. Поручи новенькой, пусть беседует с работницами (это он про меня). У нее пока никакой нагрузки нет.

– Она выучила Интернационал, выучила устав РКСМ и теперь читает «Ленин о религии». С нее пока хватит. Не шибко она грамотная, – вступилась за меня Катя.

Пришел докладчик. Лицо утомленное, будто две смены отработал. А как стал говорить – куда усталость девалась. Словно ручей гремит, каждое слово прямо в сердце кладет: «Ленин завещал нас дружбу с трудящимися всего мира!», – говорит он. «Мы никогда не забудем, как в годы Гражданской войны американские рабочие бросили вызов капиталистам: “Руки прочь от России!” . Итальянские моряки как узнали, что везут груз для войны с Россией, то устроили забастовку: “Пусть капиталисты сами грузят и везут”. В 1919 году рабочие многих стран собрали миллиард марок в помощь голодающим Поволжья. Недаром первый декрет советской власти был о мире, его подписал Ленин – такова наша задача по международному вопросу».

Когда же он стал рассказывать про внутреннюю жизнь, про строительство Волховской электростанции, мы долго аплодировали ему.

Политкружок

Всю зиму каждый вечер мы ходим после работы в клуб на занятия политкружка. Руководительница – девушка в голубой косынке, сотрудница газеты «Ленинградская Правда» так интересно рассказывает о жизни революционеров, что я бегу туда с радостью. Несколько занятий она рассказывает о партии «Народная воля», в которой состояли брат Ленина Александр Ильич, Желябов, Кибальчич, Перовская, Михайлов и другие. Стали эти люди для меня святыней, вошли в сердце на место бога.

Иногда на занятия приходит председатель партийной ячейки. Один раз задал вопрос всем нам: «Как относился Ленин к этой партии 70-х годов и во время революции 1917 года?». Илюша Фридберг только усмехнулся. Для него и еще некоторых никакой вопрос не труден, а я продумала до полночи и не додумалась. На другой день после работы дождалась Илюшу у ворот и попросила его растолковать мне.

Мы долго сидим в саду у клуба. Он рассказывает мне, как боролась наша партия со всякими противниками все годы. Так мне захотелось быть агитатором, таким, как Илюша, чтобы в душу людям вкладывать нашу большевистскую правду. Я и в заявлении о вступлении в партию написала: «Хочу всю жизнь нести в народ Ленинскую правду о жизни». Поручились за меня двое, такие незаметные, тихие, вроде бы и неактивные товарищи, а на самом деле самые преданные партии: инструктор райкома Лускина и счетовод фабкома Сладэк. Когда мне подавали партбилет, то Лускина сказала: «Смотри на все вокруг, как хозяйка на родной дом. Береги в нем каждый винтик, каждый кирпичик».

Быстрокрылой птицей летит время. Словно в кинематографе мелькают события. Уже два года прошло, как приняли меня в партию. Куда только меня не выбирали за это время: я – делегат райсовета; уполномоченный нескольких добровольных обществ; редактор стенгазеты «Основа»; рабкор «Ленинградской правды», «Красной газеты», журнала «Работница и крестьянка». Не я одна. У нас теперь большой актив.

Как я ни стараюсь, а не угнаться мне за Катей Графчиковой, у которой на комплекте чуть ли не половина работниц выписывают газеты и журналы. Не угнаться за Марфой Егоровной Телятниковой, у той чуть не весь комплект записались в добровольные общества.

Мы перешли на четыре станка вместо двух (с нас сняли подсобные обязанности, чтобы больше было выработки). На комплекте у дяди Ивана Волкова работницы несколько месяцев работают без брака. Лучшей ткачихой считается моя землячка Мария Забелина. Ее ткань послали на международную выставку. Работница Леонтьева, член Ленинградского совета, добилась, что на фабрике открыли ясли. Ткачиха Храмова не в бровь, а в глаз подмечает, если кто допустит брак в работе. Я смотрю на все это, и у меня так радуется сердце, что, наверное, меньше бы радовалась, если бы мне подарили шелковое платье или плюшевое пальто. Я все сомневаюсь, можно ли коммунистке носить шелковое платье. Катя сказала, что можно. Мы и на собрании обсуждали, можно ли нам носить шелковые чулки и красить губы. Постановили, что шелковые чулки носить можно, а губы красить не годится.

Неповторимое

Давно уже «Красная газета» печатает мои заметочки о жизни фабрики. Но вот журнал Рабселькор поместил мой рассказ. И на собрании рабселькоров меня выбрали делегатом на третье всесоюзное совещание рабселькоров. Пятнадцать человек во главе с писателем Геннадием Фишем едет в Москву.

Огромный зал Дома Красной Армии полон делегатов. На трибуне одна знаменитость сменяет другую. Вот рассказывает Демьян Бедный о встречах с Лениным. Надежда Константиновна Крупская говорит о нашей вековой темноте, неграмотности, что надо всем нам учиться. Мария Ильинична Ульянова рассказывает, как создавалась «Правда», поддержанная рабочими. Она говорит о задачах рабселькоров.

Один из первых советских философов Слепков советует нам научиться думать: думать о прошлом, настоящем и будущем, думать о поступках окружающих и своих.

Журналист Сосновский призывает рабселькоров активно бороться за действенность заметок в газете. А сколько рабкоров и селькоров выступали со всех концов страны. На обратном пути в вагоне я говорю писателю Геннадию Фишу, что раньше я думала, чем богаче человек, тем счастливее: какое хочет платье, такое и купит, что захочет, то и поест. А вот сейчас вижу, что самая счастливая – это я, все мы, коммунисты, потому что поняли, в чем счастье, потому что знаем, наступит время – не будет бедных, голодных, обиженных. И от этого хочется мне молиться на наших вождей, на всех наших руководителей за то, что ведут они нас к светлой жизни. Стали они для меня вроде бога, которому со слезами молилась в детстве.

Внимательно слушал меня писатель, а когда кончила, то как-то с тоской сказал: «Не сотвори себе кумира…». Я спросила, что это значит, зачем заповеди-то Моисеевы читать? А он задумался, а потом как-то вроде невпопад ответил: «Поживем – увидим».

А жизнь преподносит мне все новые радости. На днях вызвали в редакцию журнала «Работница и крестьянка» и вручили путевку в Коммунистический Институт Журналистики.

«Ты за кого?»

Дискуссия, возникшая перед четырнадцатым съездом партии, продолжалась и после съезда. Казалось, что вся страна спорит, как целесообразней, как быстрей прийти к желанной цели – социализму. В КИЖе (Коммунистическом Институте Журналистики) спорили на занятиях, спорили в коридоре, спорили в общежитии.

– Ты за кого? – спросил меня как-то студент нашего курса Абажуров.

– Откуда я знаю, за кого я. – Чтобы прочитать все, что пишут о дискуссии, надо бросить все занятия, а я и так не справляюсь с учебными заданиями, – ответила я и, подумав, добавила, – конечно я за Зиновьева. Ведь он вместе с Лениным был. Он наш ленинградский вождь. И он выше всех занимает пост – председатель Коминтерна. Конечно больше всех знает.

– А хочешь его послушать?

– Конечно хочу!

– Приходи. Вот адрес.

В небольшой комнате человек двадцать студентов. Зиновьев говорит не столько по существу разногласий, сколько о личности Сталина, о его деспотизме – «хочет, чтобы все слушали только его одного». Рассказывает о характеристике Ленина, данной Сталину. «Уже исполнилось предсказание Ленина о том, что Сталин не сможет правильно воспользоваться всей полнотой власти, доверенной ему», – продолжал он. «Троцкого выслали за границу. Дойдет дело до арестов остальных противников Сталина. Разве так проводил Ленин дискуссии?».

С тяжелым сердцем ушла я с этого собрания. Я привыкла идти в партячейку, как в родную семью, с открытой душой. А тут, друг от друга таимся, друг против друга окрысились, будто враги.

Обстановка на втором нелегальном собрании произвела на меня еще более отвратное впечатление. Никто не стоял у двери, как на первом собрании. Беспрепятственно входили и уходили, кому вздумалось.

– Это вы называете партийной дискуссией? – с раздражением спросила какая-то женщина сидящего за столом мужчину.

– А в чем дело, товарищ? – удивился тот.

– К вам идут все, кому не лень. Любой враг пройдет беспрепятственно, и вы примете его за коммуниста, – ответила она и пошла к выходу. Несколько человек, в том числе и я, направились за ней.

Заявление 38-ми

Праздничная демонстрация 7 ноября 1927 года. На площади Дзержинского Зиновьев и Каменев выступают перед народом. Рассказывают о своих разногласиях с ЦК партии. Трудно передать чувство негодования, охватившее многих из нас – почитателей Зиновьева и Каменева. «Выносить разногласия партии на улицу, чтобы Контрреволюция воспользовалась этим в своей борьбе с советской властью. Это шаг недостойный и рядового коммуниста, не только вождей!», – проговорил Генкин и, придя домой, написал заявление, в котором признал неправильными свои взгляды на линию ЦК партии и обещал искупить свою вину своей преданностью партии. Это заявление подписали тридцать восемь сторонников оппозиции. Оно было напечатано в «Правде» и вошло в историю борьбы с троцкизмом под названием «Заявление 38-ми».

После этого заявления в «Правде» появилось множество заявлений отходивших от оппозиции ее бывших сторонников.

После этого мы девять лет честно и, как это водится у коммунистов, с «огоньком» работали. И все же нам беспрерывно напоминали о наших «грехах». Часто «сокращали политику». Хотя придраться было не к чему.

Последний май

Солнечный майский праздник 1936 года. С улицы доносится торжественная музыка. Старушка-мать подошла к нашей постели и тихонько толкнула меня в плечо: «Вставайте, опоздаете».

– Встаем? – обращаюсь к мужу.

– Встаем, – соглашается он.

Двухлетний сынишка, услышав наши голоса, карабкается к нам в постель и начинает борьбу с отцом.

– С праздником, сыночки, дочки! – поздравляет отец и подбрасывает малыша вверх.

– Папа, я с вами пойду на Красную площадь, – просит дочка.

– Пойдешь, Элиночка. Ты уже большая. Нынче в школу пойдешь.

– Толенька, пойдем на улицу, – зовет бабушка и уводит сына на улицу, чтобы не мешал нам одеться.

Мы завтракаем. Соседка принесла обещанный, уже разожженный утюг. Глажу праздничную одежду. Элинку охватывает бурная радость. «Я тоже буду идти и петь», – щебечет она. И запевает: «Шути и пой, чтоб улыбки цвели». Маршируя по комнате, она «по-взрослому», громко поет: «Никто пути пройденного у нас не отберет, конная Буденного дивизия вперед!».

– Мама, запевай ты, – командует дочка. Я запеваю свою любимую: «По долинам и по взгорьям…».

– Папа, твоя очередь запевать, – приказывает дочка. С большой грустью запел Абрам Борисович: «Полегли, уснули на земле сырой скошенные бурей Октября герои».

Глава 4

«Умотрясение»

Отзвенел Май 1936 года. В трудовые будни острей чувствуется усиливающаяся тревога в партийных рядах. Идут аресты коммунистов, которые не были согласны с линией ЦК в период дискуссии XIV съезда партии. Их объявляют врагами народа. Многие из них не были сторонниками Троцкого, но при аресте их клеймили «троцкистами». Приемные руководящих лиц, что называется, ломятся от жалобщиков. Множество записок, о сем писалось в НКВД: «Знаю товарища по работе в ссылке…»; «Прошу разобраться…» и т.д. «Разбирались…». Останавливали дело, обнадеживали человека и, как только успокаивались жалобщики, их вновь забирали. В редакцию «Рабочей газеты», где я работаю, приехала рабкорка Топилина из Ростова-на-Дону. Она рассказала следующее. В кабинет секретаря обкома партии вошел прокурор города. С возмущением стал рассказывать, что по городу идут массовые аресты без санкции прокурора. Секретарь немедленно пригласил начальника отдела НКВД. Прокурор повторил свою жалобу. «Вы что, не верите органам безопасности?», – вызывающе спросил начальник. «А вы не верите органам юстиции?», – ответил на вопрос вопросом прокурор. Секретарь потребовал от начальника разобраться. Но… едва прокурор вышел из обкома, его встретила машина «черный ворон»… Прокурор и до этого много возмущался, и его арест уже был решен.

В одном из центральных журналов появился рассказ писателя Артема Веселого. Письмо солдата к своему командиру, с которым они вместе прошли фронты Гражданской войны. «Могу ли я быть «врагом народа», если я сам отстоял советскую власть?», – писал солдат. Едва вышел в свет этот рассказ, Артем Веселый был арестован.

Странное дело, какое-то непонятное чувство охватило меня. Будто я сама перед кем-то очень виновата. А сегодня, в перерыв, остановила меня в коридоре наборщица типографии Аня и говорит: «Прочитала я в журнале «Письмо солдата своему командиру» и разревелась, будто я посадила в тюрьму этого солдата».

– Аня, – говорю я, а сама чуть не плачу, – может так и нужно поступать с теми, кто принес вред партии тогда, в 1924 году. Во время дискуссии нелегальные собрания устраивали. Правда, все они признали свои ошибки, и давно уж никто не говорит о своих платформах.

– Так их всех давно пересажали. Многих уже нет в живых, – говорит она. А теперь словно под метлу метут, массовые аресты. Забирают таких, которые ни словом, ни делом не были противниками советской власти. Под маркой борьбы с троцкизмом расправляются с народом. Вот что непонятно. Моя мать – старая коммунистка. Она знает Блюхера, Раскольникова, Сысоеву и многих других. Эти люди не были в оппозиции; Блюхера нет в живых, Сысоева в тюрьме, а Раскольникова объявили врагом народа, а потом кто-то выбросил его из окна парижской гостиницы. Он был там посол во Франции. А с народом что делается? Понаблюдай, что творится у Бутырской тюрьмы – стон стоит. Сотни людей стоят с передачей. Мою родственницу, семнадцатилетнюю Зою Смирнову в Ярославле арестовали за то, что она пришла в редакцию и пристыдила их за то, что они написали ложь в своей газете. И из редакции не выпустили девочку. Так в легком платьишке и привели в тюрьму.

В коридоре раздались шаги. Аня замолчала. Мы и не заметили, как проговорили весь перерыв. Вечером я рассказала мужу о разговоре с Аней. В его глазах блеснул гнев. Он подошел к портрету Сталина, висевшему на стене, и продекламировал из Пушкина: «…Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть твою я с гордой радостью увижу».

– Нечестно таить от партии такие мысли, – как-то нерешительно, с чувством сомнения, сказала я. Он подошел ко мне и с болью произнес:

– Понимаю, что поступаю нечестно. Коммунист должен любить и уважать своего вождя. Но что я поделаю с собой, если нет у меня любви к нему.

– Я сама не питаю к нему добрых чувств, но считаю, если партия утвердила его вождем, надо уважать его.

– Уважают по велению сердца, а не по обязанности. Мы боялись, чтобы контрреволюция не воспользовалась разногласиями в партии, а выходит Сталин воспользовался разногласиями в партии и косит народ наповал.

Мы проговорили до полночи. На работе и […] и сердце на части рвется: в редакционной почте большой наплыв писем, а в письмах тот же стон, что у Бутырской тюрьмы:

«За что?», – пишет малограмотная работница Калмыкова из совхоза Салтонского района Алтайского края, рассказывая о знатном агрономе, чье имя недавно красовалось на доске почета. Его арестовали. Жену с двумя детьми из коммунальной квартиры выгнали.

«За что?», – пишет учительница Микрюкова о своей сестре Федосье Тимофеевне, из Павловского района того же края.

«За что?!», – с гневом пишет сын участника Гражданской войны, каторжанина царской каторги Сергея Ивановича Ткаченко.

«Проверьте, кто пробрался в НКВД и арестовывает настоящих советских людей», – советует слесарь Московского автозавода, комсомолка Валя Матвеева.

«Дети порвали портрет Коссиора, а бабушку посадили за это на три года», – с трудом разбираю письмо школьницы из деревни Ларьки, Коми АССР, Ани Смирновой.

В редакции было распоряжение: такие письма отдавать для сводки в ЦК партии с пометкой «Л». К концу дня я целую папку таких писем отдала заведующему отделом писем Коржу.

После работы экстренное партийное собрание. Секретарь парторганизации Масленников плетет на меня какую-то ересь. Приклеивает мне ярлык «контры», а ярлык не клеится. Он нервничает, заикается и все же уверяет, что я скрытый враг. По его настоянию меня исключили из партии. Одни голосовали решительно, другие – едва подняв руку, третьи воздержались. В протоколе записали «исключили большинством голосов». После собрания подошла к Масленникову, спрашиваю, как у него язык повернулся сказать такое.

– Знаете, товарищ Тернигорева, бывают в жизни моменты, когда говоришь не то, что думаешь, – смущаясь, ответил он и быстро отошел от меня.

После этого меня перевели с редакционной работы на техническую, в издательство.

Арест

К моему рабочему столу подошел человек в штатском и с подчеркнутой вежливостью попросил пройти с ним. Тут же подошел начальник отдела подписки Ринейский.

– Что у вас тут еще не закончено? – спросил он.

– Не беспокойтесь, вечером посижу подольше и все сама сделаю, – отвечаю я. Он с удивлением посмотрел на меня и ничего не сказал. Мы вышли. А через час я уже лежала на цементном полу в «собачнике», так прозвали уголовники эту конуру из цемента с окованной дверью. Нигде ни щелочки. Приток воздуха поступает из коридора в те секунды, когда дверь открывается, впускает и выпускает арестантов. Словно рыба на суше я широко открытым ртом ловлю воздух. Мыслей нет. В оцепенелом существе одно желание – дышать, а дышать нечем.

Из «собачника» перевели в клетку из железных прутьев. В этой клетке я со всей остротой почувствовала, что свобода отнята: клетка находится на лестничной площадке. Я вижу, как вокруг меня снуют люди, приходят, уходят. Женщина-дежурная сказала своим товарищам «до завтра», и ушла домой. Какое счастье – прийти домой! Меня ждут: двухлетний сынишка, престарелая мать, восьмилетняя дочка. А муж? Наверное, и он где-то тут в клетке сидит. Оба мы ни в чем неповинны. Если меня взяли, значит, и его тоже. А может завтра отпустят?

– Выходите, – выводит меня из раздумья резкий, женский голос.

– Домой? – спрашиваю я. Она насмешливо скривила рот.

Меня раздели догола и бесцеремонно обшарили голое тело от головы до пят две усердные женщины. Потом ввели в какую-то черную мастерскую. Мрачный «алхимик» приготовил состав, велел растопырить пальцы над столом. Я подумала, что продолжается обыск, и только когда он нажал на мои пальцы, и я увидела отпечаток, тогда поняла, что меня сравнили с убийцами. Дико вскрикнув, забилась в истерике. Меня куда-то заперли. Кто-то чем-то попоил, и уложили на скамейке.

Поздно вечером конвоир повел меня по двору от одного к другому корпусам, по коридорам, по этажам. Как в тумане мелькали суровые лица охранников, усталые, раздражительные лица следователей и камеры, камеры с волчками в двери. Наконец ввели в десятый коридор и распахнули тяжелую дверь. Со скрежетом, тяжело ухнув, дверь закрылась за мной. Я пошатнулась в изнеможении. Несколько рук узниц подхватили меня и усадили на скамейку у длинного стола. Вздрагивая от беззвучных рыданий, я лила слезы о своих детях.